Техника и вооружение 2005 05

- Название:Техника и вооружение 2005 05

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2005

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Техника и вооружение 2005 05 краткое содержание

Техника и вооружение 2005 05 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Переход разработки к калининградскому коллективу практически сразу благоприятно сказался на темпах ее осуществления. К концу 1967 г. подготовили первые десять ракет, начались заводские летные испытания. Смежниками — коллективом во главе с М.А. Грамагиным, работавшим в НИИ-131, был поставлен первый макетный комплект аппаратуры радиоуправления «Дельта-Р». Результаты выполненных проработок были представлены в аванпроекте по ракете. Правда, несколько позже темп работ слегка замедлился. Но это было связано и с общим непростым ходом отработки самолета МиГ-23 и его бортового оборудования.

В 1968 г. был выпущен эскизный проект ракеты. Для проведения начальной стадии летных испытаний переоборудовали МиГ-21ПФ № 1525. В середине декабря он был поставлен на полигон, но все три изготовленные ракеты еще оставались в Калининграде.

В следующем году начались заводские летные испытания — было проведено 23 пуска телеметрических ракет в варианте Х-23Т1. Испытания обеспечивались изготовлением в течение года 31 ракеты. Кроме того, по результатам пусков доработали 35 комплектов аппаратуры «Дельта-Р», провели испытания бортовой батареи 9Б16.

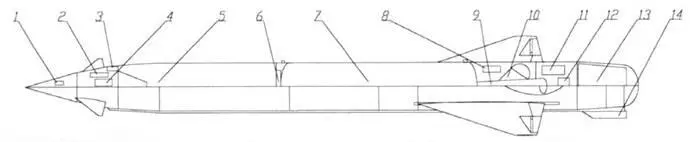

Компоновка ракеты X-23A:

I — датчик линейных ускорений; 2 — рулевая машинка: 3 — предохранительный механизм: 4 — блок аппаратуры — Дельта-1РМ — . 5 — кумулятивно-осколочно- фугасная боевая часть, 6 — предохранительно-исполнительный механизм; 7 — ракетный двигатель твердого топлива; 8 — рулевая машинка элеронов. 9 — сопло двигателя; 10 — воздушно-арматурный блок; 11 — блок стабилизации; 12 — батарея электроснабжения. 13 — радиоблок аппаратуры-Дельта-1РМ-; 14 — трассер

Государственные летные испытания начали 20 марта 1970 г., выполнив до конца года значительную часть программы, предусмотренной этапом А. С борта самолета МиГ-23-11/2 (второго экземпляра МиГ-23 с изменяемой геометрией крыла) провели 27 пусков. За год изготовили 57 телеметрических и боевых ракет и, кроме того, 15 массово-габаритных макетов (МГ-23). Для отработки аппаратуры в условиях полетных вибраций выполнили программу наземных испытаний ракет с работающим двигателем на так называемом «мягком стенде», а также статические и динамические испытания изделий. Для повышения надежности в производство запустили ракеты с герметичным исполнением аппаратуры «Дельта-Р1М», доработали баллон пневмоблока. С весны к испытаниям подключили Су-17 № 8601. оборудовав его аппаратурой «Дельта-Н», которой планировали в дальнейшем оснастить и второй экземпляр модификации самолета Т-6 с крылом изменяемой геометрии — будущий Су-24 (Т6-ЗИ).

Этап А госиспытаний завершили 7 июля 1971 г. МиГ-23 № 232 (он же 23–11/2), оборудованный аппаратурой «Дельта-Н», выполнил 102 полета, осуществив 55 пусков. Кроме того, оснащенный встроенной аппаратурой «Дельта-Н», МиГ-23 № 1016 произвел еще 23 пуска. МиГ-23М № 601 оборудовали усовершенствованным вариантом аппаратуры «Дельта-НМ».

В 1972 г. в государственных испытаниях наряду с МиГ-23 участвовали Су-17 № 8601, также дооборудованный под «Дельту-НМ», № 1016 с встроенной «Дельтой-НМ», МиГ-32-24/1 (он же первый МиГ-23Б, предшественник МиГ-27) с «Дельтой-Н», МиГ-23 № 601 с «Дельтой». Т6-ЗИ, Як-36М. Всего с 9 июня по 30 августа провели 45 пусков ракет с доработками, внесенными по результатам испытаний на этапе А. По итогам отработки во второй отсек были перенесены датчики линейных ускорений ДА-11. В результате, как и подтвердили 10 пусков Х-23Т, улучшилась точность. а отсек № 1 стал представлять собой полый обтекатель. Доработали боевую часть: для исключения повреждения при ударе о грунт проводки от контактного взрывателя ее трубка была введена внутрь корпуса. Новую выполненную на полупроводниковых усилителях аппаратуру «Дельта-Р1М» проверили на «мягком стенде» с работающим двигателем.

По результатам пусков потребовалась доработка трассера, ранее расположенного по оси в хвостовой части ракеты. При летных испытаниях выявилось его неблагоприятное влияние на аппаратуру радиоуправления, которая перегревалась и вибрировала. В результате на завершающей стадии полета ракета теряла управляемость. По словам одного из рядовых участников испытаний слесаря-электрика Н.А. Каширского, именно он предложил В.Г. Коренькову зафиксировать трассер под корпусом хвостового отсека и самостоятельно изготовил необходимый кронштейн для его крепления. В дальнейшем испытания шли успешно. При массе чуть больше килограмма трассер обладал светимостью порядка миллиона свечей.

Для подтверждения надежности эксплуатации провели испытания на повышенные вибровоздействия с многочисленными взлетами и посадками МиГ-23 на бетонной взлетно-посадочной полосе. Завершились и заводские испытания ракете взрывателем РОВ-19А.

С 25 декабря 1972 г. начался этап Б, и до конца г ода успели выполнить 11 пусков. Однако 28 апреля следующего года они были прерваны из-за выявившихся отказов техники.

В результате ввели изменения в контур стабилизации, полностью устранили влияние трассера на работу аппаратуры «Дельта-Р1 М», заменили трассер «Блесна» на Т-60-1, по результатам моделирования уточнили параметры контура управления, применили переко. мпенсацию веса для гарантированного вывода ракеты в поле зрения летчика. Была установлена более жесткая проводка управления, введено подключение гироскопа блока ДА-1. В НИИАС провели испытания на вибрационные и температурные воздействия. Выполнили работы по доведению гарантии с 5 до 7 лет.

Эффективность доработок была успешно проверена главным конструктором в серии пусков, выполненных с 19 июня по 1 августа 1973 г., что позволило возобновить государственные испытания. Этап Б госиспытаний на МиГ-23 и Су-17, в ходе которого были выполнены пуски 51 телеметрической и 52 боевых ракет, успешно завершился 3 октября 1973 г. Соответствующий акт был утвержден Главкомом 17 декабря.

Согласно результатам испытаний, ракета обеспечивала применение с пикирования под утлом 10–26° (при заданной требованиями величине до 30°) с высот от 600 до 2500 м (требование — вплоть до высот 250 м). Дальность пуска составляла от 3400 до 8000 м (требование — от 3300 до 10000 м), но предусматривалось, что заданная величина 10000 м будет обеспечиваться при пуске на скоростях от 900 до 1000 км/ч. Пуск с горизонтального полета обеспечивался с высоты от 80 до 230 м (требование — от 50 до 2000 м) при дальности пуска 3500–5000 м (требование — от 3000 до 6000 м). Скорость носителя при пуске составляла от 700 до 960 км/ч. Круговое отклонение в картинной плоскости оценивалось в 5,9 м, вероятность поражения цели в пикировании — величиной 0,46, в горизонтальном полете — втрое ниже, 0,14. Техническая надежность составила 0,91. Указанные характеристики были получены по результатам 72 пусков, выполненных с МиГ-23 и Су-17 по мишеням-кабинам, втом числе 47 стрельб, выполненных с пикирования, а также по шесть пусков по условным целям. Можно предположить, что в реальной боевой обстановке эффективность применения Х-23 с горизонтального полета в еще большей мере уступала бы показателям атак с пикирования. Сказывалась бы трудность обнаружения целей при маловысотном полете, большая психологическая нагрузка налетчика.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: