Техника и вооружение 2004 04

- Название:Техника и вооружение 2004 04

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2004

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Техника и вооружение 2004 04 краткое содержание

Техника и вооружение 2004 04 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

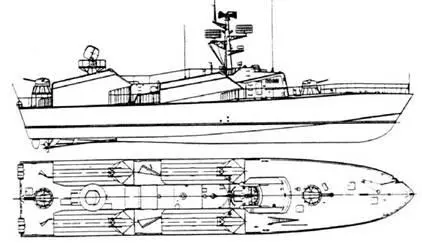

Ракетный катер пр.205.

Как известно, в конце 1940-х — начале 1950-х гг. была построена крупнейшая в нашем флоте серия эсминцев пр.30бис — всего 72 корабля. Однако вся эта армада имела сомнительную боевую ценность, прежде всего из-за беззащитности перед воздушным противником. Спаренные 130-мм башни главного калибра не были универсальными, единственная 85-мм спаренная установка 92-К из-за несовершенства системы управления огнем не могла вести огонь по скоростным целям, а спаренные 37-мм автоматы В-11 вообще применялись только в режиме ручного наведения.

Постановлением от 30 января 1956 г. "О контрольных цифрах пятилетки 1956–1960 гг." предусматривалась модернизация в 1958–1960 гг. пяти этих кораблей по пр.60 с оснащением их 10–11 ракетами П-15. Столь значительный боекомплект предполагал его размещение в погребах с последовательной подачей на поворотные пусковые установки, как это было сделано на кораблях — носителях КСЩ по проектам 563, 56М и 57 бис. При утверждении ТТЗ в апреле 1956 г. боекомплект был определен в 12 ракет для двух пусковых установок. Одновременно задавалось усиленное зенитное вооружение с заменой устаревшей артиллерии на две счетверенные 57-мм установки ЗиФ-75. Противолодочные возможности корабля должны были возрасти при замене шумопеленгатора "Тамир-5" на ГАС "Геркулес" ГС-572, оснащении корабля двумя реактивными бомбометными установками РБУ-2500 и трехтрубным торпедным аппаратом для противолодочных торпед.

Как показали проработки ЦКБ-53. заданная модернизация кораблей пр.30бис оказалась сопряжена с недопустимым снижением остойчивости и ухудшением обитаемости из-за необходимости выделить большие объемы под погреба для ракет. Для увязки проекта было предложено заменить штатные котлы на более совершенные, по типу установленных на сторожевом корабле пр.50. Но это делало дороже модернизацию из-за основательной переделки ряда отсеков и применения нового оборудования.

Наряду с этим конструкторы ЦКБ-57 в инициативном порядке проработали вариант с сокращенным до девяти ракет боекомплектом, полностью размещаемым в поворотных пусковых установках с тремя контейнерами, монтируемых на месте двух-пятитрубных торпедных аппаратов и кормовой башпи главного калибра эсминца. Для обеспечения остойчивости носовая башня и спаренная установка 92-К заменялись установками ЗиФ-75. По две трубы для противолодочных торпед крепились к двум из трех пусковых установок. Этот вариант корабля пр.60 оказался вполне приемлемым по технико-экономическим показателям, был одобрен рядом управлений и институтов ВМФ, но не был реализован под предлогом "неперспективности комплекса П-15". Министерство судостроительной промышленности загружало свои предприятия постройкой кораблей новых проектов, а извечно крайне слабая судоремонтная база ВМФ не справились бы со сложным модернизационным ремонтом. Кроме того, при навязываемой сверху "ракетной революции" флот стремился сохранить эсминцы пр.30бис как артиллерийские корабли, столь необходимые для "обработки" берега в случае проведения десантных операций.

Впрочем, спустя полтора десятилетия прижимистые китайские товарищи продемонстрировали нашим адмиралам, как можно "и невинность соблюсти, и капитал приобрести". В ходе модернизации четырех эсминцев советской постройки пр.7 они сохранили их артиллерийскую мощь, установив строенные пусковые установки доработанных П-15 на месте торпедных аппаратов. Практическая бесполезность торпедного вооружения на крупных надводных кораблях определилась еще в ходе Второй мировой войны, а применение противолодочных торпед с пр. 30бис не обеспечивалось из-за крайне слабой гидроакустики. Но реализовывать ракетное перевооружение пр. 30бис по "китайскому образцу'" в конце 1970-х гг. было уже слишком поздно.

Нужно отметить и то, что принятая на вооружение ракета П-15 не вполне удовлетворяла моряков. Основными недостатками были применение токсичного и агрессивного жидкого топлива, не подлежащего длительному хранению в баках ракеты, опасного для личного состава при заправке и сливе, а также солидные габариты пусковой установки, определяемые длиной и размахом крыльев ракеты. Еще в 1957 г. адмирал Владимирский выдвинул положение: "Нужна П-15, но на твердом топливе". Большие размеры угловатых ангаров увеличивали радиолокационную заметность корабля-носителя и не позволяли разместить ракетное вооружение на малых катерах. Кроме того, высота полета П-15 на маршевом участке 300 м не обеспечивала скрытного подхода к кораблю противника.

Схема ракетного катера пр.205.

Сторожевой катер пр.205П.

Торпедный катер пр.206.

К началу 1960-х гг, необходимое "ноу-хау" имелось в распоряжении главного конструктора ОКБ-52 В.Н. Челомея. Еще с 1958 г. он разрабатывал твердотопливную ракету "Аметист" с дальностью 80 км, предназначенную для применения с погруженных подводных лодок. Раскрываемое при старте крыло применялось на всех крылатых ракетах его разработки начиная с П-5, успешно запущенной с подводной лодки еще в ноябре 1957 г.

Поэтому всего через несколько месяцев после принятия на вооружение П-15 Постановлением от 23 августа 1960 г. было задано создание П-25 — ракеты с раскрываемым при старте крылом для катера пр.205 с дальностью пуска 40 км при высоте полета 40–60 м со скоростью 1100–1200 км/ч. Радиолокационную ГСН на базе МС-2 от П-15 должен был разрабатывать в КБ-1 Савин, тепловую — в НИИ-10 Кириллов. Испытания комплекса на катере, доработанном по пр.205Э, намечались на II квартал 1962 г.

В этот период коллектив ОКБ Ail. Березняка еще не обладал каким-либо опытом применения твердотопливных двигателей и без привлечения специализированных организаций не мог решить задачу обеспечения маловысотного полета. Но дубнинские конструтсторы уверенно взялись за уменьшение полеречного габарита П-15, оснастив ее раскрываемым при старте крылом. Они создали механизм раскрытия собственной конструкции. Шток с плунжером двигались в вертикальном цилиндре и посредством системы промежуточных тяг и качалки поднимали консоль крыла. Крыло раскрывалось в полете после прохождения надстроек, примерно через полсекунды после начала движения ракеты. Попутно в конструкцию ракеты были внесены и другие доработки. Опыт успешной эксплуатации несколько уменьшил опасения, связанные с применением агрессивного жидкого топлива. Вместо вкладных баков применили баки-отсеки для окислителя.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: