Техника и вооружение 2003 03

- Название:Техника и вооружение 2003 03

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2003

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Техника и вооружение 2003 03 краткое содержание

Техника и вооружение 2003 03 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Применение устройств автоматического ввода поправок и установки прицела для компенсации наклона ПУ на местности исключает надобность в её горизонтировании и вывешивании на домкратах или иных опорных устройствах. Достаточно включить тормозное устройство ходовой части и выключить её подрессоривание. При этом время перевода ПУ из походного положения в боевое и наоборот сокращается до 1 мин. что весьма важно для РСЗО. сильно демаскирующей себя в момент залповой стрельбы.

Динамическое нагружение пусковой установки за время залпа изменяет её положение на грунте и вызывает упругие колебания конструкций, часто с возрастающей амплитудой, в результате чего углы наведения сбиваются. Применение системы автоматического восстановления углов наведения ПУ от выстрела к выстрелу повышает точность стрельбы и уменьшает рассеивание ракет при стрельбе залпом.

Повышение огневой производительности РСЗО осуществлялось путём механизации заряжания и перезаряжания ПУ. автоматизации систем наведения и пуска, применения автоматизированных систем управления огнём, устройств выбора типа БЧ из числа заряженных в ПУ ракет.

Механизация заряжания базируется на использовании предварительно снаряженных пакетов направляющих, автомобильных кранов, кранов транспортно-заряжающих машин. Наиболее перспективным решением является заряжающее устройство, являющееся частью конструкции ПУ.

Расширение числа боевых задач, решаемых РСЗО, достигается. главным образом, созданием различных типов основных и специальных боевых частей ракет. Для повышения эффективности действия ракет у цели большинство боевых частей выполняются кассетными.

Повышение мобильности и готовности РСЗО обеспечивается созданием самоходных пусковых установок на базе гусеничных или колёсных машин высокой проходимости, использованием современных средств топопривязки, применением высокоскоростных механизмов перевода ПУ из походного положения з боевое и обратно, механизации процесса заряжания ПУ и автоматизации систем наведения и управления огнём.

Сухопутные войска стран НАТО, имеющие современные РСЗО, способны:

— эффективно поражать ракетами с кассетными ВЧ значительно превосходящую численно артиллерию противника;

— устанавливать на большом удалении противотанковые минные заграждения;

— поражать при помощи самонаводящихся и самоприцеливающихся КЭ наступающие бронированные колонны противника.

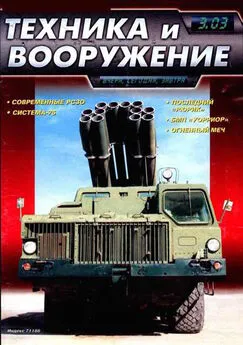

РСЗО «Смерч» на шасси автомобиля «Татра»

РСЗО «Смерч»

РСЗО «Ураган»

РСЗО «Смерч»

РСЗО «Смерч». Вид 3/4 сзади

Сергей ГАНИН, Владимир КОРОВИН, Александр КАРПЕНКО, Ростислав АНГЕЛЬСКИЙ

Система — 75

Продолжение. Начало см. в «ТиВ» №№ 10. 12/2002 г… № 1/2003 г.

В середине 1950-х гг… по мере совершенствования средств воздушного нападения все большее значение стали приобретать проблемы увеличения дальности, высоты и скорости полета зенитных управляемых ракет. С учетом ограниченных энергетических возможностей существовавших в те годы двигательных установок, для решения этой проблемы было предложено использование ракетно-прямоточных или прямоточных воздушно-реактивных двигателей, в создании которых к этому времени были достигнуты определенные успехи как в нашей стране, так и за рубежом. В числе летательных аппаратов, использовавших в те годы подобные двигательные установки, были межконтинентальные крылатые ракеты «Буря» и «Навахо», ЗУР «Бомарк», «Тэйлос» и «Бладхаунд», летающие лаборатории «Вега» и «Статалтекс». Опираясь на этот позитивный опыт, в 1958 г. к проектированию зенитных ракет с прямоточными двигателями приступили в СССР. Практически одновременно эти работы начались в ОКБ-8 по ракете ЗМ8 для ЗРК «Круг», в ОКБ-134 по ракете ЗМ9 для ЗРК «Куб» и в ОКБ-2 по ракете 17Д для комплекса С-75М.

Первые работы по использованию двигательных установок подобного типа в ОКБ-2 начались еще в середине 1950-х гг. В то время конструкторское бюро приняло участие в проведении работ по экспериментальной ракете КМ (В-751), проводившихся совместно с ОКБ-670 М М. Бондарюка, имевшим к тому времени более чем десятилетний опыт работ над прямоточными воздушно-реактивными двигателями.

КМ представляла собой двухступенчатую ракету, выполненную на основе разработанной в ОКБ-670 неуправляемой ракеты «025», оснащенной твердотопливным стартовым ускорителем и небольшим, работающим на бензине сверхзвуковым ПВРД. Эта ракета должна была стать летающей лабораторией, предназначенной для исследования процессов работы прямоточного двигателя составе зенитной управляемой ракеты, летающей в широком диапазоне высот и выполняющей энергичные маневры. С этой целью на КМ было установлено переднее крестообразное оперение и соответствующие органы управления.

В ОКБ-2 специально для КМ были разработаны устройства программного управления полетом, служившие для реализации движения ракеты по траекториям, близким к характерным для зенитных ракет.

В январе 1956 г. модель КМ прошла полный цикл продувок в ЦАГИ, и весной этого же года состоялись первые четыре пуска на полигоне, Всего до осени 1957 г. было произведено 10 пусков КМ.

Разработка твердотопливной ракеты В-757 была задана Постановлением ЦК КПСС и СМ СССР от 4 июня 1958 г. № 608–293 о создании комплекса С-75М, предусматривавшим также создание ракеты В-755 с применением ЖРД на маршевой ступени. Разработка ракеты В-757 велась в ОКБ-2 МАП. Согласно техническому заданию твердотопливная ракета разрабатывалась для перехвата воздушных целей, летящих со скоростями до 2300 км/ч на высотах до 25 км. После рассмотрения нескольких вариантов был принят к дальнейшей проработке проект ракеты с комбинированным ракетно-прямоточным твердотопливным двигателем.

Основная проблема, с которой предстояло столкнуться разработчикам такой ракеты, была связана с созданием высокоэффективной маршевой двигательной установки. Несмотря на то, что конструкция использовавшихся на первых зенитных ракетах жидкостных, твердотопливных и прямоточных воздушно-реактивных двигателей была доведена до максимально возможной для того времени степени совершенства, все они обладали существенными недостатками.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: