Техника и вооружение 2003 02

- Название:Техника и вооружение 2003 02

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2003

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Техника и вооружение 2003 02 краткое содержание

Выпуск полностью посвящен пулеметам Первой Мировой войны.

Техника и вооружение 2003 02 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

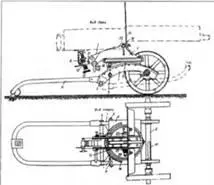

Станок Соколова, разработанный им при участии мастера С-Петербургского орудийного завода Платонова, состоял из остова с хоботом и колесами и стола. Спицы и обод колес выполнялись из дуба, шина — из стали, втулки и гайки ступиц — из бронзы. Стол нес на себе вертлюг хомутового типа с зажимом, механизмы грубой и точной вертикальной наводки, щит. Пулемет за передние проушины короба крепился к вертлюгу, а нижней проушиной соединялся с головкой подъемного механизма. Грубую вертикальную наводку можно было производить, перемещая стол вдоль дуг остова. Первый вариант станка имел на остове две складываемые назад ноги, сидение и ролик на конце хобота. Это позволяло вести стрельбу из двух положений, перекатывать пулемет за лямку. При переноске хобот складывался вперед, ноги — назад. Впоследствии передние ноги, сидение и ролик устранили, а на конце хобота укрепили небольшой сошник. Соответственно, максимальный угол возвышения уменьшился с 27° до 18°, а склонения — с 56° до 19°, стрельба велась только из положения лежа. Щит размером 505x400 мм из 6,5-мм весил 8,0 кг (с катушкой для направления ленты — 8,8 кг). Считалось, что он должен защищать расчет от винтовочных пуль на расстоянии от 50 м и далее. Хотя удобство колесных станков даже на слабопересеченной местности было сомнительно, пристрастие к ним в нашей стране продержалось долго.

До полной «победы» станка Соколова к пулемету «Максим» в России использовалось несколько установок. Крепостной и полевой колесные лафеты к 1914 г. были сняты с вооружения, но оставались треноги «Виккерса» обр. 1 904, 1909 и 1910 гг. Тренога «Виккерс» обр. 1 904 г. имела массу 21 кг, высоту линии огня — 710 мм, угол вертикального наведения — от -20° до +15°, горизонтального наведения — 45°, ее модификация обр. 1909 г. с новым подъемным механизмом — моссу 32 кг, угол вертикального наведения — от — 15° до + 16°, горизонтального наведения — 52°. Тренога обр. 1910 г. имела полную массу 39 кг, массу щита размером 534x400 мм — 7,4 кг, угол вертикальной наводки — от -25°38′ до +20°6′, горизонтального — 52°, на позиции могла занимать три фиксированных положения.

В 1915 г. к «Максиму» приняли легкий и более простой в производстве станок системы мастера И.Н.Колесникова. Он выпускался Петроградским орудийным заводом, Петроградским, Брянским и Киевским арсеналами, щиты — Сормовским и Ижевским заводами. Станок Колесникова имел трубчатую стрелу с сошником и веревочными петлями вместо рукояток, дубовые колеса диаметром 305 мм со стальными ступицами и шинами и бронзовыми втулками, крепление для щита, механизмы вертикального и горизонтального наведения. Недостатком было слишком высокое расположение оси канала ствола относительно оси колесного хода и оси механизма вертикального наведения, что увеличивало рассеивание при стрельбе. Масса станка — 30,7 кг, щита размером 498x388 мм и толщиной 7 мм — 8,2 кг, угол вертикального наведения — от -25° до +32°, горизонтального — 80°, количество деталей — 166, включая спицы. Во время войны прочно установилась окраска пулеметов и станков в защитный цвет.

Для экономии боевых патронов при обучении пулеметчиков выпускались патроны с уменьшенным пороховым зарядом. Ящики с боевыми патронами, пригодными для пулеметов, при отправке в войска помечали буквой «П».

От отечественных изобретателей и зарубежных фирм поступало множество предложений прицелов и приспособлений для «скрытой» стрельбы из пулемета, установленного на бруствер окопа, сводившиеся к установке перископического прицела и дополнительного спускового рычага. Такие прицелы испытывались, но на вооружение не принимались.

Насущная проблема стрельбы по воздушному противнику породила в войсках различные варианты импровизированных зенитных установок. Например, к станку Соколова была разработана стойка с обоймой для зенитной стрельбы. Упомянутый мастер Колесников осенью 1915 г. изготовил в мастерских Ружейного полигона треножный «пулеметный станок для стрельбы по воздушным аппаратам», дававший круговой обстрел и большие углы возвышения, наводка — свободная, для стрельбы «в точку» использовался зажим, мог крепиться приклад. Титулярный советник Федоров представил зенитную установку, легко изготавливаемую из подручных материалов. Пулемет ставился на нее со штатным станком Соколова, установка допускала стрельбу с углами вертикального наведения от +30° до +90°. 5-й (оружейный) Отдел Арткома решил разослать описания обеих установок в войска, передав «заготовление» на их усмотрение. Штатной зенитной пулеметной установки Русская армия так и не получила.

Инспектор стрелковой части в войсках генерал-лейтенант Кабаков еще 11 октября 1 913 г. в записке в Воздухоплавательную часть ГУГШ приводил рекомендации переделки пулемета «Максим» в авиационный — хотя эти рекомендации так и не реализовали, но через пять лет подобные изменения внесли немцы в пулемет MG.08/18.

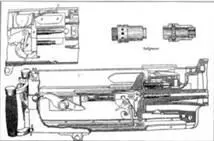

Схема конструкции пулемета «Максим»

Полевой колесный пулеметный станок системы Соколова (упрошенный вариант)

Тренировка расчета пулемета «Максим» обр.1910 г. на станке Соколова на фронте, 1916 г.

Обучение расчетов пулеметов «Максим». На переднем плане — пулемет на треноге «Виккерс» обр. 1904 г., на заднем плане — на треноге «Виккерс» обр.1910 г. с неотделяемым колесным ходом. Далее — пулеметы «Шварцлозе»

Порядок разряжания станкового пулемета «Максим» обр. 1910 г.: Нажать (выключить) пальцы с правой стороны снизу лотка приемника, чтобы извлечь ленту. Дважды отвести назад и отпустить рукоятку взведения (с правой стороны короба). С помощью карандаша или другого подходящего предмета убедиться в отсутствии патрона или гильзы в подствольной передней трубке. Нажать спусковой рычаг, подняв перед этим предохранитель.

Порядок неполной разборки станкового пулемета «Максим» обр. 1910 г. со станком Соколова:

1. Перед разборкой вылить охлаждающую жидкость из кожуха. Отделить щит от станка, для чего: ослабить гайку соединительного болта; повернуть кверху до горизонтального положения хвост головки соединительного болта; снять щит вверх.

2. Открыть крышку короба, подав большими пальцами застежку вперед.

3. Извлечь замок, для чего: правой рукой послать рукоятку вперед до отказа; левой взять остов замка и приподнять его несколько вверх; плавно опуская рукоятку поднять замок из короба; повернуть замок и снять его с шатуна.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: