Техника и вооружение 2002 10

- Название:Техника и вооружение 2002 10

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2002

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Техника и вооружение 2002 10 краткое содержание

Техника и вооружение 2002 10 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

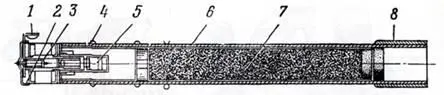

Западногерманский ручной зажигательно-дымовой патрон DM-24: 1 — спусковой механизм; 2 — предохранительное устройство; 3 — ударник с бойком; 4 — казенник; 5 — пороховой вышибной заряд; 6 — направляющий ствол; 7 — ампула с зажигательно-дымовой смесью; 8 — крышка

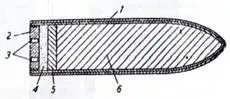

Электронно-термитная ружейная граната. 1 — корпус из электронного сплава; 2 — пробка из электронного сплава; 3 — газоотводящие отверстия (они же отверстия воспламенения); 4 — воспламенительный состав; 5 — переходный состав; 6 — термит.

Ружейные зажигательные гранаты. В Первую мировую войну зажигательные ружейные гранаты применялись крайне редко. Они нашли применение только в межвоенный период, причем их применение ограничено особыми случаями позиционной или горной войны. Они несколько напоминают собой устройство и снаряжение ручных гранат. Применяли их из широко распространенных тогда ружейных гранатометов и винтовочных мортирок.

Например, американская ружейная зажигательная граната довоенного времени выбрасывалась при помощи пороховых газов от холостого ружейного патрона. Граната навинчивалась на шомпол (одновременно служивший стабилизатором), который вставлялся в ствол винтовки; предохранительная чека выдергивалась, затем производился выстрел. При попадании в цель граната действовала, вызывая возгорание.

Накануне Второй мировой войны шомпольные ружейные зажигательные гранаты были заменены другим типом гранат — бесхвостых (типа снаряда небольшого калибра). Они выбрасываются в направлении неприятеля при помощи винтовочных мортирок, допускающих стрельбу холостыми и боевыми винтовочными патронами, не требующими длительной подготовки перед выстрелом.

Шейка мортирки надевается на ствол винтовки (в случае стрельбы боевым патроном вывертывается втулка). Граната вкладывается в ствол мортирки, при выстреле пороховые газы воспламеняют через газоотводное отверстие запал и выбрасывают гранату из мортирки. Дальность полета ружейной гранаты 150–200 метров. Они снаряжаются фосфором, термитом или смесью термита и электрона.

По оценке специалистов, современным образцом винтовочных гранат является граната М34, которая может выстреливаться из стандартных видов стрелкового оружия или бросаться рукой. Она изготовлена из листовой стали и снаряжена белым фосфором. Для стрельбы из винтовки (автомата) используется специальное приспособление с вышибным пороховым патроном, позволяющее метать гранату на расстояние до 120 метров. При падении на землю она взрывается, разбрасывая кусочки фосфора в радиусе 25–30 метров, которые поджигают легковоспламеняемые объекты и растительность (траву, кустарник, лес).

(Продолжение следует)

Семен ФЕДОСЕЕВ

О классификации автоматического оружия

(Окончание. Начало в "ТиВ" № 10/2001, 1, 3, 5, 7–9/2002).

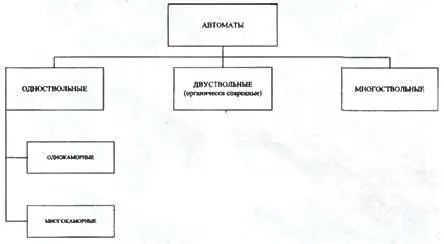

До сих пор рассматривались обычные одноствольные системы. Однако в общем случае автоматическое оружие группируют по числу стволов и патронников. По числу стволов различают одноствольное, двуствольное и многоствольное оружие. При этом речь идет не о комплексированных установках самостоятельно работающих автоматов, а о случаях, когда одна система автоматики «обслуживает» механизмы двух или более стволов. По числу патронников различают оружие обычное (один ствол — один патронник) и многокаморное, в котором патронником служит камора вращающегося барабана или другого устройства. В обычном ("классическом") одноствольном оружии с последовательным выполнением всех операций цикла автоматики возможности повышения темпа стрельбы ограничены предельно возможными скоростями соударения подвижных деталей, размерами и прочностью патрона и звеньев системы питания. Двуствольные, многоствольные и многокаморные схемы допускают совмещение операций во времени, значит — существенное повышение темпа стрельбы и при классических патронах.

Классификация автоматов по числу стволов и патронников (камор)

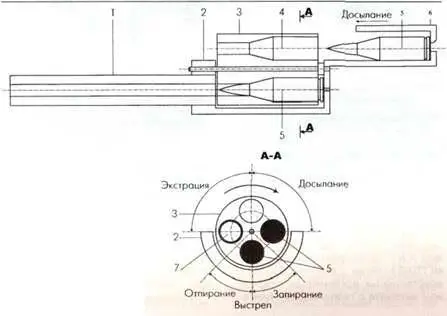

Принципиальная схема работы многокаморного (барабанного) автоматического оружия:

1 — ствол, 2 — кожух, 3 — барабан, 4 — камора (патронник) барабана, 5 — патрон, 6 — досылатель, 7 — стреляная гильза.

Схемы с автоматическим поворотом барабана и взведением ударного механизма за счет отдачи (револьвер «Веблей-Фосбери») или отвода пороховых газов (ружье Куртиса) появились уже в XIX веке, но были лишь «автоматизацией» имевшихся револьверных схем и не смогли конкурировать с другими системами автоматики. Положение изменило более «активное» использование камор барабана не только для хранения патронов, но и для подачи патронов к стволу, выброса стреляной гильзы. Так, при четырехкаморном барабане перезаряжание производится при его повороте на 90 градусов. На начальном участке поворота происходит отпирание стреляющей каморы, на конечном — постановка следующей каморы с очередным патроном соосно каналу ствола и ее запирание. Во время выстрела и поворота барабана производится досылание патрона в пустую камору, экстракция гильзы из соответствующей каморы и подача следующего патрона на линию досылания. То есть операции досылания и экстракции выносятся за пределы цикла выстрела, совмещаются по времени друг с другом и с другими операциями, что и позволило достичь высокого темпа стрельбы и сократить длину системы. Время t u складывается из времени выстрела (барабан неподвижен) и времени досылания, которое и определяет угловую скорость поворота барабана. Увеличивая число камор, можно растянуть досылание на несколько выстрелов, так что темп стрельбы будет ограничиваться только живучестью ствола — последняя ограничивает число камор обычно 4–5. Перегрузка ствола по тепловому режиму не позволяет использовать все возможности револьверной схемы по повышению боевой скорострельности, однако сочетание возросшей скорострельности с размерами, ненамного превышающими размеры обычной одноствольной схемы, делает ее весьма привлекательной прежде всего для авиационных автоматических пушек. Правда, требуются специальные устройства обтюрации пороховых газов. Многокамерные одноствольные системы с газоотводным (советская пушка Р-23, английская "Аден", германская ВК27 "Маузер") или откатным (автомат НН-30 советской корабельной установки АК-230) двигателем используются в авиационном стрелково-пушечном вооружении и зенитных автоматах. НН-30 А.Э. Нудельмана и В.Я. Неменова имеет барабан с четырьмя каморами. Канал ствола запирается поворотом казенника. При этом патрон заводится за донную стенку (зеркало) короба. Предварительный сдвиг стреляной гильзы из каморы производится клиновым извлекателем, а выброс — пороховыми газами, отводимыми из надульного устройства. При откате подвижных частей основная энергия отката аккумулируется пружинами накатника, который и производит накат подвижных частей. Досылка патрона в патронник осуществляется за счет сжатого воздуха пневмосети. Темп стрельбы — 1000 выстр./мин. Темп стрельбы германской авиапушки ВК27 "Маузер" достигает 1700 выстр./мин. Многокаморные схемы позволяют также сократить длину оружия за счет подачи патрона в камору спереди, как в авиационной пушке Р-23 системы А.А. Рихтера, но для этого требуется патрон особого устройства.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: