Пинакотека 2001 01-02

- Название:Пинакотека 2001 01-02

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2001

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Пинакотека 2001 01-02 краткое содержание

Стечением обстоятельств России довелось вступить в круг западноеропейской художественной традиции в явно франкоцентричном XVIII столетии. И русское искусство с Нового времени опирается на французский каркас – так же как синтаксис пушкинской речи. С той же зависимостью и с той же непочтительностью. Странным образом случилось так, что французское влияние на русскую культуру это не столько участие, сколько пример. При всем обилии притока французских произведений, мастеров, учеников и идей, гораздо большее значение для русского искусства имел наш собственный миф о прекрасной, благословенной Франции. Эта ситуация разительно отличает русско-французские художественные контакты от взаимодействия русской культуры с культурами других стран. Именно поэтому мы остановились на теме обоюдных мифов, создававших подчас кривое, а подчас «волшебное» зеркало для Франции и России.

Показательна история монумента Фальконе: французский скульптор изваял в России свою лучшую статую, которая не только вошла в историю русского искусства, как наиболее значительное произведение пластики XVIII века, но и пером Пушкина превратилась в национальный миф – в Медного всадника.

Обратная ситуация: казацкое нашествие на Париж, породившее в фантазиях французов миф о «дикой русской степи». Тот миф, что, найдя отзвук в собственных мечтаниях, спровоцировал половецкий размах и золотопетушковую экзотику «Русских сезонов», которые в свою очередь… и так далее и далее. К той же сфере мифологем нельзя не отнести и оказавший немалое воздействие на французские умы «Roman Russe», и странно мощный и одновременно призрачный феномен русской художественной эмиграции. И многое другое, что превращается в явление культуры тогда, когда «острый галльский ум» и безукоризненный вкус сталкиваются со стихией боготворческой славянской породы.

Пинакотека 2001 01-02 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

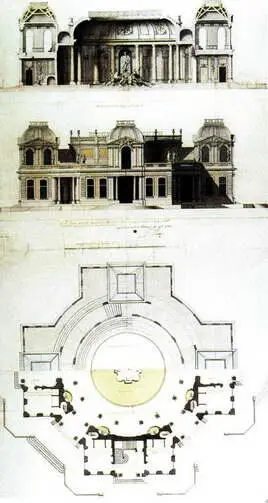

3. Жан-Батист Леблон (1679-1719) «Дворец воды», Стрельна Разрез, общий вид и план. Проект. 1717 Тушь, акварель, перо, кисть Государственный Эрмитаж

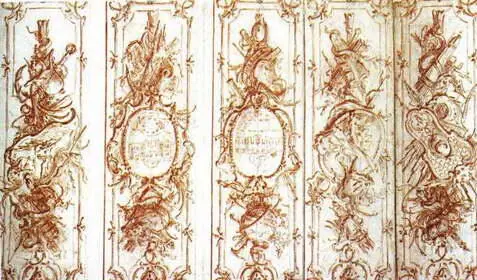

4. Николя Пино (1684-1754) Проект пяти деревянных панелей. 1718-1719 Графитный карандаш, сангина Государственный Эрмитаж

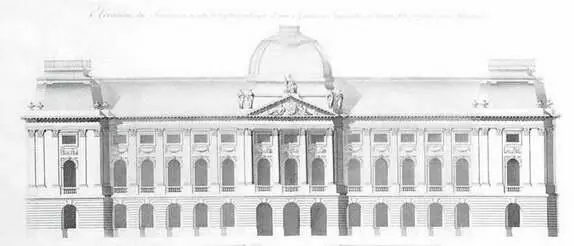

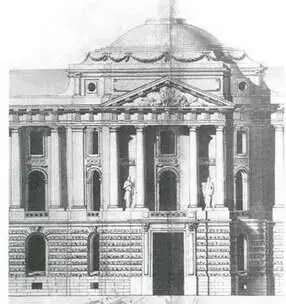

Символом новой архитектуры стало само здание Академии художеств в Петербурге. Именно оно в наибольшей степени свидетельствует об изменениях в государственной архитектурной политике начала царствования Екатерины Великой. Ж.-Б.-М.Валлен-Деламот и А.Ф.Кокоринов переделали пер- во-начальный проект Ж.-Ф.Блонделя. Внесенные изменения еще больше подчеркнули влияние идей французского неоклассицизма на образ резиденции петербургской Академии художеств. Младший современник Блонделя Валлен-Деламот вдохновился модными для Франции идеями мегаломании, воскрешавшей монументальные образы императорского Рима. Он значительно увеличил первоначальные размеры Академии, превратив прямоугольный корпус с ризалитами в сложный и грандиозный комплекс. Идеи мегаломании особенно ощутимы во внутреннем Круглом дворе Академии. Ассоциации с Древним Римом были бы, наверное, еще убедительнее, если бы Валлен-Деламот смог осуществить свой первоначальный проект, предполагающий вместо существующих пилястр колоннады гигантского ордера. Кроме этого сооружения – манифеста новой архитектуры – французский мастер создал множество построек самого различного назначения: знаменитые склады строевого леса российского флота – Новую Голландию, гостиный двор и церковь Св. Екатерины на Невском проспекте, дом графа И.Г.Чернышова. Каждое из этих зда- ний предполагало обращение к определенной традиции классицистического решения, будь то особняк, подобный парижскому отелю с парадным двором, или двухбашенная церковь с фасадом, напоминающим римские триумфальные арки. Проекты, сыгравшие столь значительную роль в становлении русского классицизма, были исполнены Валлен-Деламотом в середине 1760-х годов, но многие его здания достраивались уже после отъезда мастера во Францию в 1775 году.

Следующий этап русско-французских связей был связан с тем направлением в архитектуре классицизма, которое представлял Шарль де Вайи 7*. Как известно, в его мастерской в Париже учились сначала Василий Иванович Баженов, потом Иван Егорович Старов. Оба затем были в Риме и вернулись на родину – первый в 1765, другой в 1768 году. Возможно, что вскоре после них прибыл в Москву французский архитектор Николя Легран 8*. Все эти зодчие были привлечены воплотить замысел создания идеального архитектурного образа Российской империи, каким он представлялся Екатерине Великой в первой половине ее царствования 9*.

Императорская «социально-эстетическая утопия» новой России приобрела в годы царствования

Екатерины характер «наиболее глубокий, в наибольшей степени основанный на исследовании», как писала сама государыня о своей деятельности 10*. Законы Разума должны были преобразовать весь уклад жизни. Достаточно вспомнить одновременную разработку принципов использования земель в масштабах всего государства в ходе генерального межевания и перепланировку сети путей сообщения, включая новые типы мостов и покрытия дорог. Это делалось на основании принципов, разработанных инженерами парижской «Школа мостов и шоссе». Учрежденная в 1763 году Комиссия о каменном строении Санкт-Петербурга и Москвы за тридцать пять лет своей деятельности перепланировала около четырехсот городов – все административные центры Империи. В формировании принципов градостроительной деятельности ведущую роль сыграл Иван Старов, применивший идеи классицизма, воспринятые им во время учебы в Париже, к планировке поселений. Нужно сказать, что он исходил из абстрактных композиционных представлений, считаясь с особенностями местности, но не с традициями застройки. В этом Старов следовал рекомендациям Дени Дидро, высказанным Екатерине Великой во время их бесед в Петербурге. «Если бы по мановению волшебной палочки Вы, Ваше Императорское Величество, могли назавтра вместо дворцов… настроить множество домов, я все же повторил бы свой призыв: «Прокладывайте улицы» 11*.

5. Жак-Франсуа Блондель (1705~1774) Проект здания Академии художеств для Москвы. Фасад. 7 758

6. Жан-Батист-Мишель Валлен-Деламот (1729-1800) Проект Академии художеств. 1773 Фрагмент фасада

7. Шарль де Вайи (1730-1798) Павильон наук и искусств для Екатерины II Проект. 1773

В отличие от Старова, Баженов в своем грандиозном проекте перестройки Кремля и Никола Легран в первом проектном генеральном плане Москвы 1775 года исходили из утвердившегося во французской теории архитектуры представления об активном диалоге прошлого и современности, выраженного еще Фреаром де Шамбре 12*. Грандиозный дворец, модель которого была завершена Баженовым, должен окружать святыни и древности Кремля величественной, выдержанной в формах классицизма «рамой» 13*. Концентрические кольцевые пространства, заменившие по замыслам Леграна старинные укрепления системой площадей и бульваров, сохраняли историческую планировку Москвы и в то же время придавали новый характер структуре города. Следует отметить, что тот же Дени Дидро стремился направить внимание императрицы на преобразование древней столицы России. Он вообще не одобрял расположение центра власти в Петербурге. «Страна, в которой столица помещена на краю государства, похожа на животное, у которого сердце находилось бы па кончике пальца…» 14*.

Приехавшие из Франции или воспитанные в Париже архитекторы обращались в своем творчестве и к той типологии зданий, что была предложена еще Деламотом. Знаменитый дом Пашкова создан по образцу парижского отеля. По такому же образцу выстроен дворец в подмосковном Архангельском, возведенный по проекту де Герна. Старов попытался интерпретировать те же идеи в более камерном варианте, применяя их к сельскому дворянскому жилищу. Им были спроектированы дворцы в Богородицке и Бобриках. Однако в усадебном зодчестве России французская традиция причудливо сочеталась с традицией английского и итальянского палладианства.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: