Пинакотека 2001 01-02

- Название:Пинакотека 2001 01-02

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2001

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Пинакотека 2001 01-02 краткое содержание

Стечением обстоятельств России довелось вступить в круг западноеропейской художественной традиции в явно франкоцентричном XVIII столетии. И русское искусство с Нового времени опирается на французский каркас – так же как синтаксис пушкинской речи. С той же зависимостью и с той же непочтительностью. Странным образом случилось так, что французское влияние на русскую культуру это не столько участие, сколько пример. При всем обилии притока французских произведений, мастеров, учеников и идей, гораздо большее значение для русского искусства имел наш собственный миф о прекрасной, благословенной Франции. Эта ситуация разительно отличает русско-французские художественные контакты от взаимодействия русской культуры с культурами других стран. Именно поэтому мы остановились на теме обоюдных мифов, создававших подчас кривое, а подчас «волшебное» зеркало для Франции и России.

Показательна история монумента Фальконе: французский скульптор изваял в России свою лучшую статую, которая не только вошла в историю русского искусства, как наиболее значительное произведение пластики XVIII века, но и пером Пушкина превратилась в национальный миф – в Медного всадника.

Обратная ситуация: казацкое нашествие на Париж, породившее в фантазиях французов миф о «дикой русской степи». Тот миф, что, найдя отзвук в собственных мечтаниях, спровоцировал половецкий размах и золотопетушковую экзотику «Русских сезонов», которые в свою очередь… и так далее и далее. К той же сфере мифологем нельзя не отнести и оказавший немалое воздействие на французские умы «Roman Russe», и странно мощный и одновременно призрачный феномен русской художественной эмиграции. И многое другое, что превращается в явление культуры тогда, когда «острый галльский ум» и безукоризненный вкус сталкиваются со стихией боготворческой славянской породы.

Пинакотека 2001 01-02 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Еще с конца XVII века одним из основных методов французской архитектурной теории был «parallиles des anciennes et des modernes», буквально «параллели древних и современных». Выявление всеобщих законов совершенства архитектуры осуществлялось путем сопоставления наиболее прославленных зданий древности, теоретических мнений признанных авторитетных авторов и современных построек и проектов. При этом в поле зрения теоретиков попадали не только античные постройки, но и сооружения средневековья и недавнего прошлого. Аббат Ж.-Л. де Кордемуа 9*в наиболее цельном и конкретном виде сформулировал теоретические положения по методу «параллелей» в отношении церковной архитектуры 10*. Для нас же «параллельное» исследование французских текстов и русских построек тем более интересно, что в представлениях русских пенсионеров упоминания французских теоретиков о готике неизбежно должны были вызвать обращение к своей «готике», то есть к древнерусской архитектуре, античный же идеал воспри нимался в России через преемственность русской культуры византийской («греческой» на русском языке того времени) 11*.

В свете текстов ведущих теоретиков церковной архитектуры эпохи Просвещения по-новому представляются многие необычные детали архитектурной композиции быковской церкви и ее «готический» декор. Так, пучки колонн, поддерживающие центральный купол, могут показаться точной иллюстрацией слов М.-А.Ложье, описывающего усовершенствованный после инженерной критики вариант средокрестья своего идеального храма: «В четырех углах средокрестья я устраиваю четыре выступа (avant-corps), предназначенных нести четыре больших подпружных арки, на которые я опираю свод [т.е. купол – И.П.] на парусах. Каждый из моих выступов (avant-corps) есть группа из расположенных по квадрату четырех колонн, иными словами, к единственной колонне, что уже стоит в углу [средокрестья], я присоединяю три других; и я нахожу в этом увеличении [числа колонн] достаточную силу, чтобы нести свод…» 12*.

Но что же над подпружными арками средокрестья идеальной церкви? «Архитектор поймет без труда соображения, по которым я решился произнести это», – уверен М.-А.Ложье в успехе своего неожиданного предложения, – […] Можно было бы, например, возвести купол (une calotte) в форме тиары 13*или параболических очертаний» 14*. Эта туманная фраза проясняется при взгляде на купол церкви в Быково. Венец острых кокошников у его основания и высокий шпиль, венчающий его, в сочетании с действительно почти параболической поверхностью небольшого купола, – создают поистине необычное, но цельное в художественном отношении впечатление: <-Я требую, чтоб наши архитекторы иногда сходили с обычного пути. Их истинная слава зависит от их изобретений. […] Если бы они следовали путями, которыми никогда еще не желали идти их предшественники, где бы была сегодня наша архитектура?» 15*Прочитанные или услышанные В.И.Баженовым еще в Париже во время жарких дискуссий классицистов слова аббата и придворного проповедника глубоко запали в его эмоционально и художественно одаренную душу, и, кто знает, не они ли каждый раз были причиной его поистине изобретательской деятельности в процессе проектирования, строительства, преподавания. «Эстампы, гипсы и картины суть учители немые, горячат идею; но без деятельного учения… выйдет из него холодной подражатель, но не будет никогда мастером своего художества, ибо никакого великого духа в себе чувствовать не станет…» 16*.

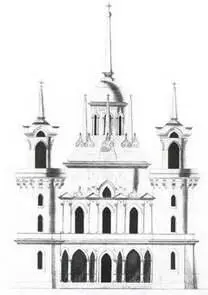

2. Владимирская церковь в усадьбе Быково Начало 1780-х. Западный фасад Ученическая копия с проектного чертежа. ГИМ Фотография из коллекции Г.И.Гунъкина

3. Владимирская церковь в усадьбе Быково Начало 1780-х. Вид с запада Фотография Г. И. Гунъкина

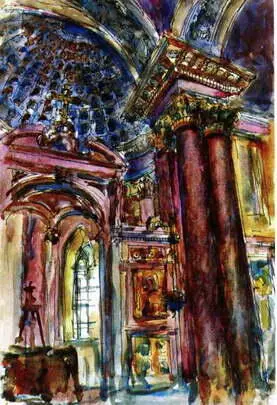

4. Интерьер церкви в усадьбе Быково Начало 1780-х. Фрагмент алтарной преграды Акварель И.Путятина. 2001

При единовременном восприятии фасада и интерьера центральной части быковской церкви становится ясно, что здесь самым тщательным образом воспроизведена с позиций классицистической теории крестово-купольная система древнерусского четырехстолпного храма. Именно это побудило автора вознести параболический купол на высокий световой барабан и придать последнему наименьший возможный диаметр, в чем состоит значительное отличие церкви в Быкове от барочных и классицистических, как западноевропейских, так и русских храмов. Окна же в барабане намеренно узкие, «готические», но напоминают они не витражи соборов Франции, а тонкие световые проемы раннемосковских храмов (белокаменных, как и быковская церковь).

Для начала 1780-х годов необычной выглядит компактная овальная форма плана церкви в Быково 17*. Две сильно закругленные апсиды, соединяясь воедино с четырехстол- пием, образуют высокий, то стройный и изящный (с востока), то монументальный и величественный (с севера и юга) силуэт храма. В этом решении также сказалось творческое новаторство автора, а может быть и близость к «высшим умам», ведь только два русских храма этого времени проектировались на основе овального плана: Софийский собор в Царском Селе (по первому варианту Ч.Камерона 18*) и Преобралсенская церковь в Вифанской пустыни (основана митрополитом Московским Платоном в 1782 году 19*)- Неожиданные совпадения дат 20*и архитектурных форм проявляют в образе быковской церкви «темы» Софии Константинопольской и иерусалимских святынь, о чем еще будет сказано ниже. М.-А.Ложье, напротив, кажется, совсем не видя этих ассоциаций, советовал своим читателям не делать полукруглых апсид: «Круглые окончания [нефа] приятны глазу своей множественностью. Но чему они служат? Что значат они? В прямоугольном плане наших церквей довольно трудно уберечься от всех недостатков, которые следуют из смешения кривых и прямых линий. […] Тогда как, если все завершать прямо, не стоит бояться ни одного из этих недостатков» 21*. И все же он признавал, « что, в общем говоря, округлые планы имеют нечто менее сухое и более элегантное, чем прямоугольные. Я знаю, что круглые фигуры сами по себе предпочтительнее фигур угловатых…» 22*и для небольших храмов, таких, как в Быкове, даже советовал делать планы в форме правильных геометрических фигур 23*. Иллюстрации последнего положения можно во множестве обнаружить среди храмов русского классицизма последней трети XVIII века.

В быковской же церкви полуциркульная в плане апсида не просто дань «элегантности» и тому, «что до сего дня всегда чрезвычайно настойчиво ее вводили в проект и конструкцию наших церквей» 24*, хотя и в России она была освящена временем. В апсиде быковской церкви расположена характерная для московского классицизма середины 1770-х годов полукруглая сень на коринфских колоннах 25*в сочетании с низкой алтарной преградой. К сожалению, мы не можем здесь говорить обо всех оттенках символического значения этого необычного для русской традиции оформления алтаря. Отметим лишь, что источником подобной композиции было представление об устройстве алтаря базилики Воскресения, возведенной св. императором Константином Великим в Иерусалиме 26*. При этом колонны вокруг алтаря оказывались символами апостолов 27*. Необходимо напомнить и о важности личности императора Константина для русской культуры в связи с известным «Греческим проектом» Екатерины II.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: