Техника и вооружение 1999 10

- Название:Техника и вооружение 1999 10

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:1999

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Техника и вооружение 1999 10 краткое содержание

Техника и вооружение 1999 10 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Эскизные проекты аппаратуры самолета-снаряда и носителя следовало выпустить в III кв. 1948 года, самолета-снаряда- в середине, а эскизный проект системы в целом – к концу года.

ОКБ-51 Минавиапрома еще с военных лет осваивало трофейный самолет-снаряд V-I с пульсирующим воздушно реактивным двигателем. Первоначально он был воспроизведен ОКБ-51 под наименованием 10Х , а затем усовершенствован, получив новое обозначение 14Х. Постановление предусматривало создание «Кометьг-3» на базе 14Х, предназначенной для поражения площадных целей на дальностях, многократно превышающих заданную для противовокорабельной системы, так что проблем с обеспечением максимальной дальности не ожидалось. Однако требовались серьезные доработки для обеспечения требуемой скорости полета, в полтора раза большей, чем у V-1. Для «Кометы-3» разрабатывался и в марте 1947 г. прошел госиспытания новый двигатель Д-7 с втрое увеличенной тягой. Для экспериментальных пусков с самолета-носителя Пе-8 готовили опытный вариант «Кометы-3» – 14Х К-1 (с менее мощным двигателем Д-6, без аппаратуры разработки СБ-1, с автопилотом фирмы Аскания), отличавшийся от 14Х увеличенной площадью крыла.

Однако ОКБ-51 не успело даже выпустить эскизный проект по «Комете-3». Использование пульсирующего воздушно-реактивного двигателя в принципе ограничивало скорость «Кометы-3». В соответствии с Постановлением от 2 августа 1948 г. №2922- 1200, работы по самолету-снаряду передали в ОКБ-155 Артему Ивановичу Микояну. Спустя еще год с небольшим ближайшие родственники вождей монополизировали работы по «Комете». Постановлением от 25 марта 1949 г. №1228-436 в СБ 1 передали разработку аппаратуры самолета-носителя К- II, ранее проводившуюся Тихомировым.

При смене разработчика самолета- снаряда предполагалось, что «Комета- 3» будет создана на основе серийного МиГ-9. Однако этот- истребитель был слишком тяжел и уже морально устарел. Поэтому в выпущенном в ноябре 1948 г. эскизном проекте самолета-снаряда от МиГ-9 остался только двигатель РД-20, «в девичестве» BMW 003. .

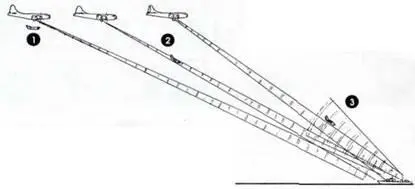

Схема функционирования системы "Комета"1 – Участок автономного полета;2 – Участок наведения по лучу;3 – Участок самонаведения

Воздухозаборник разместили под фюзеляжем. Как и на истребителе МиГ- 15 среднерасположеннос крыло имело стреловидность 35° по 1/4 хорд. Размах крыла составил 6,23 м, длина самолета-снаряда- 7.5 м, диаметр корпуса- 1,14 м. Стартовая масса – 2600 кг – допускала размещение двух самолетов-снарядов на носителе Ту 4. При пуске с высоты 4000 м запас топлива в 210 л обеспечивал дальность полета 190 км, что намного превышало заданную [15].

Двигатель РД-20 был явно бесперспективен, и вскоре для самолета-снаряда был принят более легкий, надежный и развивающий вдвое большую тягу РД-500 (лицензионное воспроизведение английского Ролс-Ройс «Дервент»). Воздухозаборник перенесли в носовую часть, разместив над ним антенну ГСН по схеме, аналогичной установке антенны РЛС семейства «Изумруд» на созданных позднее перехватчиках типа МиГ-17П и МиГ- 19П. Для компенсации смещения центра масс применили новое крыло со стреловидностью 55° по 1/4 хорд, размах которого, соответственно, уменьшился до 4,02 м.

В дальнейшем разрабатывавшийся под началом Михаила Иосифовича Гуревича самолет-снаряд получил обозначение КС, что по разным версиям расшифровывалось либо как «Комета»-самолет», либо как «Комета»-«Снаряд». Он являл собой как бы истребитель МиГ-15, но уменьшенный примерно в полтора раза. Правда, в этот до боли знакомый образ не вписывалось крыло непропорционально малой площади, но оно вполне соответствовало условиям полета КС – без энергичного маневрирования, только на высоких скоростях.

Фюзеляж практически повторял компоновку МиГ-15 с тем отличием, что между воздушными каналами на месте кабины летчика на самолете-снаряде размещались отсек аппаратуры системы управления и фугасно-кумулятивная боевая часть весом около тонны. Боевая часть устанавливалась по вертикальным направляющим через большой люк в верхней части фюзеляжа. За ней располагался суженный в нижней части топливный бак па 330 л керосина. Далее воздушные каналы объединялись перед двигателем РД- 500К – вариантом РД-500 с нерегулируемой тягой и коротким ресурсом – 10 часов, в том числе полчаса на максимальной тяге. Крыло было выполнено по двухлонжеронной схеме. Рули высоты и направления, элероны также располагались аналогично МиГ 15.

Бортовая радиоэлектронная аппаратура K-I включала расположенные в пенопластовом обтекателе на законцовке киля антенные устройства для приема излучения самолетной РЛС на этапе наведения по лучу и полуактивную ГСН, размещенную под притуплённым оживальным обтека телем над воздухозаборником. Коническое сканирование диаграммы направленности ГСН достигалось вращением приемной антенны, смещенной относительно оси неподвижного тарельчатого отражателя.

На начальном участке полета после отцепки автопилот АП-5 отрабатывал заданную программу для ввода самолета-снаряда в луч РЛС носителя. Наведение самолета-снаряда по равно- сигнальной зоне этого луча – работа в режима «А» – начиналось через 39 с после старта по команде К-1, выдаваемой временным устройством. Переход в режим «Б» – полуактивного самонаведения – осуществлялся начиная с удаления 10…20 км от цели по команде К-2, выдаваемой по достижении заданною уровня сигнала от принимаемого ГСН, отраженного целыо излучения. Во избежание сбоя наведения при «ослеплении» ГСН на удалении 700-500 м от цели выдавалась команда К-3 на программное пикирование на цель с управлением от автопилота.

Близость компоновки КС к истребителю упростила задачу создания пилотируемого варианта самолета-снаряда, предназначенного для оценки характеристик беспилотного летательного аппарата и отработки его бортовой аппаратуры, в том числе при взаимодействии с носителем и наведении на реальную цель. Постановление о создании пилотируемого аналога КС – самолета «К» было принято 25 марта 1949 г. [18]. На месте боевой части установили довольно тесную кабину летчика-испытателя с минимальным комплектом пилотажно-навигационного оборудования, для обеспечения взлета и посадки смонтировали убирающееся в фюзеляж велосипедное шасси, а двигатель РД-500К заменили на полноценный РД-500 с регулируемой тягой.

В какой- то мере подобное внедрение пилот а в беспилотный летательный аппарат ранее было осуществлено немцами применительно к Fi-103 – пилотируемому варианту V-1. Однако в фашистской Германии подобная модификация была реализована на уже полностью отработанном самолете- снаряде и преследовала другую цель – обеспечение точного наведения летательного аппарата на корабль с мизерными шансами летчика на выживание при прыжке с парашютом в минимальной близости от цели. Опережая буйство фантазии «разоблачителей тоталитаризма», отметим, что применение советской «Кометы» с «камикадзе» вместо радиоэлектронной аппаратуры было бы неэффективно – при установке кабины пилота для боевой части просто не оставалось места. Все было много проще – по точной формулировке С.Л.Берии: «Мы сэкономили и время, и сотню ракет».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: