Техника и вооружение 1999 07

- Название:Техника и вооружение 1999 07

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:1999

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Техника и вооружение 1999 07 краткое содержание

Техника и вооружение 1999 07 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

С 1937 1 ода в США но советским техническим заданиям разрабатываются проекты линейных кораблей-авианосцев. Самым любопытным оказался линкор фирмы Гиббс энд Кокс проекта 10581 (варианты «Л». «В» и «С»), Проект создал владелец фирмы В.Ф.Гиббс, никогда ранее не занимавшийся подобными работами. Неудивительно, что получился весьма экстравагантный корабль: водоизмещением 73 003т., мощностью машин 304 160 л. е., скоростью 34 V3, вооружением 8-457/12-406, 28 127, 32-28, 36 колесных и четыре катапультных гидросамолета, две катапульты; бронирование: борта 330 мм. палубы 197 мм.

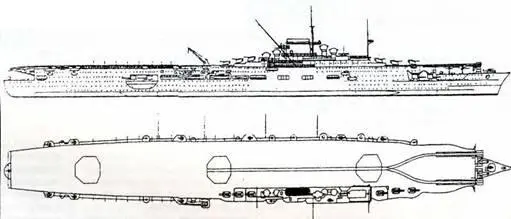

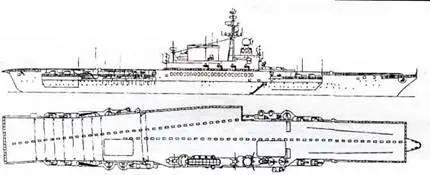

АВН «Граф Цеппелин». Германия. 1940 год

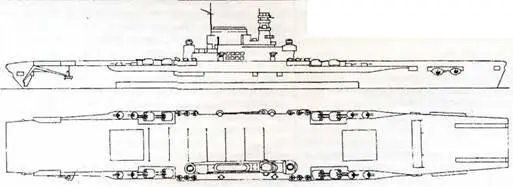

АВН проект 72. СССР. 1944 год

Техническое обеспечение столь грандиозного корабля отсутствовало: не было стапелей и доков, отсутствовали орудия и башни главного калибра, машинно-котельная установка. Не уделили внимания вопросам аэродинамики корабля: надстройки и орудийные башни в сочетании с угловатыми очертаниями полетной палубы должны были создавать мощные завихрения воздуха, препятствующие взлетно-посадочным операциям. Советским конструкторам для решения этой проблемы в своем проекте пришлось создать палубу особо обтекаемой формы и произвести исследование ряда моделей в аэродинамических трубах ЦАГИ. (Автор располагает сведениями о наличии таких моделей).

Попытки создать корабль приемлемого водоизмещения (вариант «С») не дали положительного результата, советская сторона совершенно разочаровалась в гибридных кораблях. Это не удивительно, так как хорошо смотрелись они только на бумаге, для строительства такого «линкора-авианосца» требовались затраты, как на два отдельных корабля, боевая устойчивость представляется весьма сомнительной: в бою артиллерийских кораблей велика вероятность выхода из строя полетной палубы и возгорании авиационного топлива; при атаке с воздуха это большая и уязвимая цель.

Одновременно с зарубежными конструкторами советские работали над проектом авианосца нормальной схемы. К середине 1939 года в ЦНИИ 45 разработали предэскизный проект малого авианосца, получившего №71. Этот проект в наибольшей степени соответствовал представлениям ВМФ об авианосце и возможностям судостроительной отрасли. Предлагались следующие данные: водоизмещение 11 300 т, мощность механизмов 126 500 л. е., скорость 33 уз; вооружение: 8 – 100 универсальных, 16-37,20- 12,7 пулеметов; авиагруппа: десять многоцелевых самолетов и 20 истребителей, две катапульты. В качестве базового послужил корпус легкого крейсера пр. 68, с машинно-котельной установкой, это облегчало освоение нового типа корабля промышленностью. Проводились работы по формированию наиболее выгодного, с аэродинамической точки зрения, внешнего вида. Большинство корабельных систем и агрегатов, артиллерийских установок и приборов управления огнем, за исключением авиационного снаряжения, было освоено промышленностью. Местом строительства избрали завод № 199 в Комсомольске на Амуре, с началом постройки первого корабля в 1942 году.

Любопытно, что в справочнике «Джейн'с файтиг шипе» за 1938-1939 гг. фигурирует авианосец «Красное Знамя», который вместе с еще одним кораблем такого типа предполагается к закладке в Ленинграде в 1939-1940 году. Его характеристики подобны пр.71: водоизмещение 12 000 т, скорость 30 уз, вооружение 12-100 и 40 самолетов. Что послужило основой для столь удачного предположения неизвестно, но советская сторона, согласно договору 1937 года обязанная предоставлять англичанам информацию о производимых закладках кораблей, ни о чем подобном не сообщала, ввиду отсутствия самого факта.

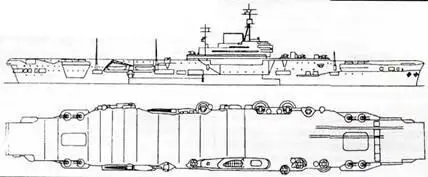

АВН «Имплекейбл». Великобритания. 1944 год

АВН проект 85. СССР. 1954 год

Побывавшая в Германии в 1939- 1940 гг. советская торгово-закупочная комиссия под руководством наркома судостроительной промышленности И.Г.Тевосяна, в состав которой входил и представитель ЦНИИ-45, проявила определенный интерес к немецким авианосцам. Посетив строящийся «Граф Цеппелин», советские представители выразили предложение об его покупке, либо, в случае невозможности таковой, приобретения заказа на строительство второго корабля, получившего к тому времени название «Питер Штрассер», для советского флота. Немецкая сторона не проявила желания продавать авианосцы и предложила только приборы системы управления огнем зенитной артиллерии.

Немецкий опыт не нашел применения в проектной работе советских конструкторов, несмотря на тот фаю, что после войны они получили возможность детально исследовать трофейный корабль. Не вызвали интереса и самолеты корабельной авиагруппы, что представляется весьма странным, гак как своих палубных самолетов не было и в проектах.

Вступление СССР во вторую мировую войну не позволило начать строительство авианосцев пр. 71. Эскизное проектирование продолжалось: в 1944 году в ЦнИИ-45 разработали новый проект под №72. Основой для него послужил предвоенный проект 71 Б. По внешнему виду и тактико-техническим характеристикам пр.72 сильно походил на английские авианосцы тина «Имплекейбл». Водоизмещение 28 800 т, мощность главной энергетической установки 144 000 л. е., скорость 30 уз. вооружение: 16-130 универсальных, 16-85, 24-37, 48-25, 30 самолетов, две катапульты, бронирование: борг 90 мм, полетная палуба 30 мм, ангарная 55 мм, ангар 30 мм. Представители флота сочли авиагруппу корабля слишком маленькой для такого водоизмещения, начались переработки, но все проектом и ограничилось.

В 1944-1945 гг. для обобщения опыта прошедшей войны и выработки требований к авианосцам была создана комиссия под руководством вице – адмирала В.Ф.Чернышева. Составленные ей предложения послужили основой для разработки требований к авианосцам новой десятилетней программы строительства флота (1946 1955 гг.). Нарком ВМФ Н.Г.Кузнецов предлагал построить по шесть больших и малых авианосцев. После обсуждения состава программы на совещании И.В.Сталина осталось только два малых для Северного флота.

Принято считать, что Сталин недооценивал роль авианосцев в морской войне, следствием чего стал отказ от их строительства. Это не вполне так. Строительство ВМФ, как требующее больших финансовых затрат и скоординированных усилий в течение длительного времени, не может быть обойдено вниманием фактического главы государства. Сталин не принимал решений без предварительною выяснения всех связанных с вопросом обстоятельств. В руководстве ВМФ СССР отсутствовало единство взглядов на авианосцы как в довоенное время, так и после войны. Максимум желаемого – обеспечить авианосными истребителями прикрытие кораблей на океанских театрах. Судостроительная промышленность задержалась в развитии на 5-10 лет, а авианосцы после второй мировой войны претерпели ряд изменений. Выросло водоизмещение, усложнились артиллерийское и радиоэлектронное вооружение, появились реактивные палубные самолеты. Понятно, что прежде чем тратить средства на строительство новых классов кораблей, следовало устранить отставание. Отсутствовала специализированная проектная организация по проектированию авианосцев. Таким образом, решения И.В. Сталина опирались на знание реальных возможностей промышленности и флота.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: