Техника и вооружение 1997 11-12

- Название:Техника и вооружение 1997 11-12

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:1997

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Техника и вооружение 1997 11-12 краткое содержание

Прим. – с таблицами.

Техника и вооружение 1997 11-12 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Длина ракеты, мм 9385

Диаметр корпуса, мм 760

Диаметр ракеты со сложенными крыльями, мм 1300

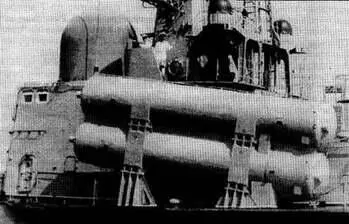

Контейнеры с ПКР «Москит» на МКР пр. 1239

Размах крыльев 2100

Вес ракеты, кг 3950

Вес боевой части, кг 300

Вес взрывчатого вещества, кг 150

Дальность стрельбы, км.

максимальная до 120

минимальная 10

Высота полета на маршевом участке траектории, м ок. 20

Скорость полета, м свыше 2М

Время пуска 4-х ракет в залпе, с 15

Малый ракетный корабль (MKP) пр. 1239 «Сивуч»

КРЫЛАТЫЕ РАКЕТЫ КОНСТРУКЦИИ ОКБ ЛАВОЧКИНА

В 1949 году ЦКБ-18 под руководством Ф.А.Каверина приступило к разработке ПЛ проекта П- 4 (позже ему был присвоен номер 624). Лодка разрабатывалась по типу больших дизельных лодок пр.611, ее водоизмещение составляло 2120 т (вариант I-A). Согласно этому варианту, лодка должна была нести 9 самолетов-снарядов, разработанных в ОКБ С.А. Лавочкина. Снаряд имел маршевый прямоточный воздушно-реактивный двигатель, работавший на авиационном бензине. Полетный вес снаряда составлял 3200 кг, длина 9000 мм, размах крыла 4040 мм. Дальность стрельбы самолета- снаряда составляла 300 км.

Самолеты-снаряды хранились в контейнерах с заваленными консолями крыльев таким образом, что их можно было транспортировать через люк, диаметром в свету около 2000 мм. Для запуска само- лета-снаряда со стартового устройства применялись твердотопливные стартовые двигатели, из которых один, предназначенный для взлета со стартового устройства, располагался в хвостовой части самолета-снаряда, а два других, создававших скорость полета требуемую для запуска прямоточного воздушно-реактивного двигателя, располагались под крылом.

Стартовое устройство представляло собой направляющую дорожку, расположенную в кормовой части ПЛ и оборудованную подъемно-транспортными средствами. "Подача самолетов-снарядов из контейнеров на стартовое устройство и последующий их запуск предусматривались в надводном положении подводной лодки. Подготовка самолетов-снарядов к старту включала раскрытие и закрепление консолей крыла, раскрутку гироскопических приборов и ввод данных в стабилизирующие приборы снаряда от корабельных гироскопических приборов. Возможность стрельбы самолетами-снарядами предусматривалась при волнении моря на свыше двух баллов.

Самолеты-снаряды хранились со сложенными крыльями в контейнере, расположенном вдоль корабля в надстройке. Лишь первый снаряд хранился с присоединенным стартовым двигателем, а остальные снаряды находились в кормовом отсеке и подавались в контейнер с помощью грузового устройства через специальный люк.

Реализован пр.624 не был.

Постановлением СМ № 1149- 592 от 17.08.1956 г. был утвержден проект легкого крейсера № 63, спроектированного в корпусе КР пр. 68бис.

Крейсер пр. 63 предполагалось вооружить самолетами-снарядами П-40 для стрельбы «по площадям и по групповой морской цели». Дальность ракет П-40 составляла 300-350 км. Крейсер должен был иметь 3-4 пусковые установки, систему ПуС «Тензор»: и боекомплект из 18-24 снарядов.

В конце 1955 года для крейсера пр.63 ЦКБ-34 начало разработку двух типов пусковых установок под снаряды П-40. Пусковая установка СМ-69 не имела поворотного механизма и в походном положении убиралась под палубу корабля, а установка СМ-76 была поворотная, но не могла убираться под палубу корабля.

По указанию Хрущева работы над пр. 63 были прекращены, как, впрочем, и по всем остальным проектам легких крейсеров на базе пр. 68бис.

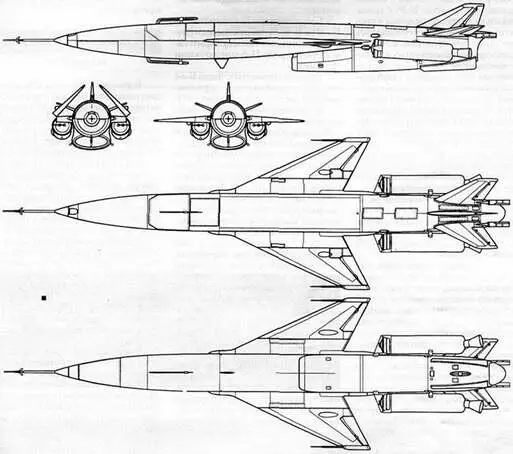

Схема ракеты П-10

РАКЕТЫ КОНСТРУКЦИИ ОКБ БЕРИЕВА

Ракета П-10 создана в КБ Г.М. Бериева. Общая концепция проекта оригинальностью не отличалась. Цилиндрический контейнер с ракетой, имеющей складывающееся крыло, неподвижно крепился к прочному корпусу подводной лодки. После ее всплытия крышка контейнера открывалась, из него вытаскивалась ракета, ее передняя опора с «нулевыми» направляющими поднималась, ракета занимала стартовое положение. Раскрывалось крыло, запускался маршевый турбореактивный двигатель, затем стартовый пороховой, и ракета уходила в полет. После старта транспортная тележка убиралась в контейнер, крышка которого тут же закрывалась, и лодка могла начать погружение. Все операции производились автоматически, с дистанционным управлением из боевого отсека ПЛ.

Ракета П-10 летела на высоте 200-400 м на дальность до 600 км. Ракету предполагалось оснастить ядерной боеголовкой «РДС-4» (такой же, как и на первых лодочных баллистических ракетах).

В 1956 году были начаты летные испытания П-10 на полигоне Капустин Яр. Ракета полетела с первого пуска. П-10 стартовала как с неподвижного, так и с подвижного наземного стенда.

В соответствии с Постановлением СМ от 19.07.1955 г. ЦКБ-18 в конце 1955 года разработало проект П-611 – переоборудованная ПЛ пр. 611 для отработки комплекса П-10. Проект был утвержден МСП и ВМФ 30 марта 1956 г. Лодка несла только один снаряд П-10 в контейнере, где он хранился со сложенными консолями крыла. Установка реактивного вооружения на ПЛ произведена за счет снятия запасных торпед, торпедо- погрузочного устройства, артиллерийского вооружения, а также за счет уменьшения запасов топлива и пресной воды.

Контейнер, рассчитанный на предельную глубину погружения, установлен на палубе надстройки в диаметральной плоскости, в корму от ограждения рубки. Стартовое устройство состояло из промежуточной и стартовой рам, расположенных в корму от ангара-контейнера. Подъем и опускание промежуточной рамы производились гидравлическим приводом. Стартовая рама поднималась в боевое положение на угол 20,5° с помощью двух гидроприводов, а в поднятом положении удерживалась при помощи складывающихся подкосов, расположенных в районе носовой ее части. Все гидроприводы контейнера и стартового устройства приводились в действие от судовой системы гидравлики. Самолет-снаряд транспортировался из контейнера на стартовую раму вместе с тележкой, к которой он прикреплялся и от которой отделялся только при старте. Тележка имела электропривод и передвигалась по зубчатым рейкам, имевшимся на рельсах контейнера, а также на рельсах промежуточной и стартовой рам. Питание электродвигателя тележки производилось при помощи кабеля, наматывавшегося на барабан тележки.

Старт осуществлялся в нос, поверх ограждения рубки в надводном положении лодки, при этом управление подготовкой к старту и стартом производилось дистанционно с пультов, находящихся внутри прочного корпуса лодки. Все операции по предстартовой подготовке производились в необходимой последовательности от нажатия на пульте управления всего лишь одной кнопки, старт – от нажатия другой кнопки. Разработка и поставка пультов предстартовой подготовки и старта обеспечивалась предприятием главного конструктора Г.М. Бериева. Система управления стрельбой и средства навигации разработаны под руководством главного конструктора С.Ф. Фармаковского.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: