Техника и вооружение 2000 07

- Название:Техника и вооружение 2000 07

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2000

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Техника и вооружение 2000 07 краткое содержание

Техника и вооружение 2000 07 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В 1946-48 гг. была предпринята попытка разработать плавающий танк Р-39 и плавающий бронетранспортер Р-40 на его базе. Проект разрабатывался на заводе №112 «Красное Сормово». В 1928-32 гг. этот завод участвовал в создании плавающих танков Т-38. Во время войны завод выпускал танки Т-34, а перед войной речные суда.

В 1948 г. опытные образцы были представлены на испытания, но их не выдержали, так как многие реальные технические параметры машин существенно отличались от заданных в ТТЗ. Движение по воде обеспечивалось кормовым гребным винтом и установленным за ним водяным рулем, как на плавающих танках Т-38 и Т- 40. При заводских испытаниях танки тонули из-за недостаточной остойчивости и запаса плавучести и превышения общей массы. Слабое бронирование, меньшая скорость движения по воде по сравнению с требуемой, а также недостаточная прочность и надежность некоторых узлов и агрегатов привели к прекращению работ на заводе, руководители которого (директор, главный конструктор и др.) были сняты с своих постов и наказаны.

После этой неудачной попытки специальным Постановлением Совета Министров СССР № 3472 от 15 августа 1949 г. разработка, изготовление и представление на государственные испытания нового плавающего танка и бронетранспортера на его базе были поручены ВНИИ транспортного машиностроения, созданного на базе конструкторского бюро опытного завода №100 в г.Челябинске. Главным конструктором этого проекта назначили известного танкового конструктора Ж.Я. Котина. Был установлен очень жесткий срок выполнения работы – в 1950 г. опытные образцы должны были выйти на испытания.

По несколько уточненным тактико- техническим требованиям боевой вес плавающего танка должен был быть в пределах 13-14 т. Двигатель В-6, вооружение – 76,2-мм пушка с боезапасом в 35- 40 выстрелов. Бронирование – 10 мм. Максимальная скорость движения по суше -40 км/ч, по воде – 8-10 км/ч.

Общей компоновкой занимался М.С. Пассов. Много внимания было уделено выбору типа водоходного движителя. Было рассмотрено четыре основных варианта (тоннельные гребные винты, убирающиеся гребные винты на колонках, водометные движители и гусеничные водоходные движители), у каждого из которых

были свои активные сторонники. Л.С. Троянов отстаивал убирающиеся гребные винты, и его мнение разделял Ж.Я. Котин, Н.Ф. Шамшурин – водометные движители, и его поддерживал министр транспортного машиностроения В.А. Малышев, влияние которого привело к прекращению предшествовавших работ и к сосредоточению всех усилий на создании плавающего танка под индексом « Объект 740» и бронетранспортера под индексом «Объект 750» с компоновкой в кормовой части корпусов двух водометных движителей.

Проектирование этих объектов шло очень активно и привело к созданию плавающего танка с весьма высокими тактико-техническими характеристиками, несколько превышающими параметры ТТЗ. Последующие годы показали, что этот танк и созданные на его базе другие образцы были очень удачными плавающими бронированными машинами, которые заслужили высокие оценки военных специалистов многих стран, в том числе США и Великобритании.

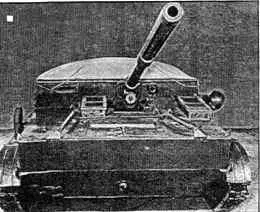

САУ К-73

ПТ-76

Опытные образцы прошли заводские испытания, и после устранения некоторых конструктивных недостатков и танк, и бронетранспортер в июне 1950 г. были представлены на государственные испытания.

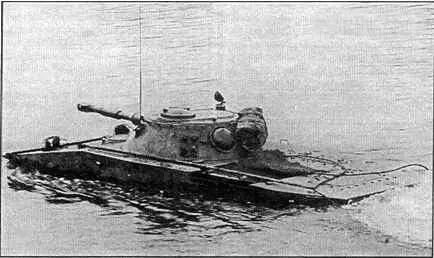

Танк ПТ-76 имел герметичный водоизмещающий корпус, сваренный из катаных броневых листов толщиной до 15 мм, рассчитанный на экипаж из трех человек. Его форма и размеры обеспечивали необходимое водоизмещение, статический запас плавучести, а также желаемую бронестойкость, пропорциональную типу брони, толщине и углам наклона ее листов. Форма корпуса способствовала также уменьшению сопротивления воды. В верхней передней части корпуса устанавливался волноотражательный щиток, который укладывался на носовой лист при движении по суше с помощью механического привода с места механика-водителя. При движении по воде щиток поднимался и препятствовал натеканию носовой подпорной волны на переднюю часть корпуса. Отсутствие щитка приводило к увеличению дифферента машины на нос из-за накопления воды на носовой части корпуса и, как следствие этого, к «заныриванию» танка. В верхнем носовом листе корпуса по оси машины был выполнен люк с крышкой для механика-водителя. Наблюдение с места механика-водителя при поднятом щитке при движении по воде существенно ухудшалось, поэтому на машине предусматривалось использование прибора наблюдения с большей перископичностью, чем у обычных танковых приборов.

В средней части корпуса была установлена башня, в которой монтировались 76,2-мм пушка, спаренный с ней пулемет калибра 7,62 мм, прицелы и приборы наблюдения. Подъемный механизм пушки имел ручной привод, а механизм поворота башни состоял из ручного и электрического приводов. На крыше башни устанавливалась небольшая командирская башенка с приборами наблюдения.

Опытный плавающий танк К-90

ПТ-76 на плаву

В кормовой части корпуса располагался 4-тактный, 6-цилиндро- вый дизельный двигатель В-6 мощностью 176 кВт. Двигатель имел устройство для защиты от попадания воды. Силовая передача состояла из главного фрикциона сухого трения, 5-скоростной коробки передач, заимствованной от танка Т-34, бортовых фрикционов, редукторов отбора мощности на водометные движители и бортовых передач.

Водометные движители танка были выполнены одноступенчатыми с 5-ти лопастными рабочими колесами диаметра 340 мм и с установленными за ними лопатками спрямляющего аппарата. Забор воды производился через входные окна водоводов, расположенные на днище корпуса и экранированные защитными решетками. Водоводы имели плавно уменьшающиеся площади сечений и заканчивались выходными окнами, закрываемые броневыми заслонками. Каждый водомет имел по одному каналу заднего хода, выходные щелевидные отверстия которых располагались в бортовых листах корпуса. При прямолинейном движении по воде и открытых броневых заслонках выбрасываемая из водометов вода создавала реактивный упор (силу тяги). При закрытии обеих заслонок создавалась тяга заднего хода, которая использовалась для движения задним ходом или для торможения танка на воде. Если закрывалась заслонка только одного водомета, то создавался поворачивающий момент, который обеспечивал поворот танка на воде с различными радиусами циркуляции. Для откачки воды, попавшей через неплотности и местные повреждения корпуса, в нем устанавливались водооткачивающие насосы с механическими и электрическими приводами. Суммарная подача всех водооткачивающих насосов была небольшой и составляла 460 л/мин.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: