Техника и вооружение 1997 10

- Название:Техника и вооружение 1997 10

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:1997

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Техника и вооружение 1997 10 краткое содержание

Прим. - с таблицами.

Техника и вооружение 1997 10 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Внимательный читатель вспомнит полный крах бронетанковых частей в чеченских событиях при использовании отечественного гранатомётного вооружения.

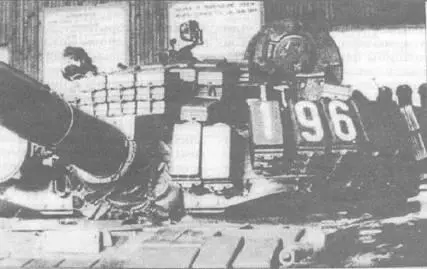

Размещение контейнеров ДЗ на бортовых фрагментах танка T-72

«Самые – самые» Т-72 и Т-80 горели как спички. Вместе с тем, этот факт требует особого рассмотрения. В уличных боях стрельба из гранатомётов велась с дистанции в несколько десятков метров в борт танка (в зоны расположения топливных баков и боезапаса). В этих условиях борт толщиной 50 мм даже при наличии навесной ДЗ не мог защитить их от воздействия гранат с бронепробиваемостью 400…750 мм. Естественно, попадание кумулятивной струи в гильзу или снаряд боезапаса наносило танку тяжелейшее поражение.

Особо следует остановиться на причинах горения топливных баков танков Т-72 и Т-80, которые представляют собой тонкостенные конструкции и после попадания кумулятивной струи в результате гидроудара разрушаются с интенсивным выплескиванием топлива с последующим горением. При этом горит не само топливо, а его пары. В зарубежных танках «Абраме», «Леопард-2» внутренние топливные баки размещены в специальных забронированных объёмах, попадание кумулятивной струи в которые не вызывает их разрушения и образования паров топлива. Известно, что для сгорания 1 кг топлива требуется 3 кг кислорода, который содержится, примерно, в 13 м 3 воздуха. Поэтому благодаря более прочной конструкции топливных баков зарубежных танков, обеспечивающих минимальный контакт топлива с кислородом воздуха, при их пробитии не происходит горения, что позволяет включать баки в общую схему защиты.

Детальное и более глубокое изучение характеристик уязвимости бронецелей позволяет создавать перспективные боеприпасы, основанные на нетрадиционных способах поражения. Одним из таких способов является поражение ствола танковой пушки с помощью осколочной БЧ, снабженной неконтактным взрывателем. Подрыв такой БЧ в зоне ствола приведет к образованию либо пробоины, либо – к выпучине на внутренней поверхности ствола. Высокая вероятность попадания нескольких осколочных элементов в ствол обеспечивается их специальной укладкой на поверхности БЧ. По этим причинам броне- цель будет лишена своего основного боевого свойства – огневой мощи.

Анализ компоновочных схем танков и их боевого использования показал, что танк может быть поражён без пробития брони. При этом необходимо, чтобы боеприпас за счёт энергии ВВ или кинетической энергии осуществил мощное импульсное воздействие на корпус бронецели. Это воздействие выводит из строя внутренние агрегаты танка.

Трехслойный вариант размещения контейнеров ДЗ на башне танка Т-72

В настоящее время у разработчиков динамической защиты имеются резервы (тандемный и компьютеризированный варианты) по значительному повышению эффективности её воздействия на бронебойные подкалиберные снаряды и тандемные кумулятивные боеприпасы. Одновременно можно отметить, что жизненный цикл созданных отечественных тандемных боеприпасов завершился, так как эти боеприпасы уже не способны преодолевать, например, тандемную динамическую защиту. В то же время наши разработчики ПТС мало внимания уделяют созданию противотанковых боеприпасов, действующих со стороны крыши. За рубежом к настоящему времени на различной стадии разработки находилось около двадцати образцов этих боеприпасов, которые начали поступать на вооружение. Основными направлениями в разработке высокоточных боеприпасов являются:

– обеспечение минимальных масс и габаритов самонаводящихся и самоприцеливающихся высокоточных боеприпасов;

– повышение мощи БЧ за счет применения облицовок из тяжёлых металлов;

– разработка всепогодных и помехозащищённых датчиков цели и головок самонаведения, работающих в ИК- и ММ-диапазонах длин волн, в том числе комбинированных, для повышения вероятности обнаружения цели, широкое внедрение современной элементной базы;

– разработка оптимальных алгоритмов поиска цели, исключающих ее пропуск и ложное срабатывание;

– разработка системы рационального рассеивания элементов для достижения максимальной эффективности поражения бронецелей;

– широкая блочно-модульная унификация, позволяющая добиться универсализации применения высокоточных боеприпасов на различных носителях.

Рассмотренные традиционные и нетрадиционные способы поражения танка с ДЗ свидетельствуют о необходимости выработки на основе исследования характеристик уязвимости бронецелей концепции создания ряда высокоэффективных ПТС, отвечающих новым способам ведения боевых действий на различных ТВД.

1. Основные боевые танки. Под редакцией Сафонова Б.С. и Мураховского В.И. – М.; Арсенал-пресс, 1993.

2. Российское ракетное оружие 1943-1993 гг. Справочник. Под редакцией Карпенко А.В. – СПб; ПИКА Ltd, 1993.

3.M.Held. «Initiation phenomena with shaped charge jets»; 9 Detonation (International) Symposium, 1989.

4. M.Held. «Armour»; 14 International Symposium on Ballistics, 1993.

5. W.Schwartz. «Explosive reactive armour – How it works and to defeat it»; Military Technology, Vol.15, Nq8, 1991.

6. Патент Франция, №2569834, кл. F 42 В, 13/00(1/02), заявл. 05.09.84, опубл. 07.03.86.

7. M.Mayseless, Y.Erlich, Y.Falcovitz, G.Rosenberg. «Взаимодействие кумулятивной струи с движущимися пластинами», Proceedinga of the 8th International Symposium on Ballistics, Orlando, Florida, October 23-25, 1984.

Песнь о «Максиме»

Продолжение. Начало см. в «ТиВ» №№ 9, 10, 11-12/96, 4/97.

В 60-70-е годы прошлого века на вооружение многих армий поступили многоствольные скорострельные системы. Принцип действия этого оружия основывался на физической силе расчета. Стрелок «митральезы» вращал рукоятку, приводя в действие механизмы подачи патрона, досылания его в ствол, взведения спускового механизма, выстрела и экстракции стреляной гильзы.

Естественно, скорострельность «митральез» ограничивалась физическими возможностями стрелка, вращающего рукоятку.

Системы были громоздкими, тяжелыми, т. к. устанавливались на артиллерийском лафете. К тому же калибр оружия делался под винтовочные патроны того периода – от 6 до 7 линий (от 10,42 до 14,5 мм), что вызывало сильную отдачу. Это также вело к увеличению массы оружия. «Митральезы» в армии не прижились, а вот на кораблях они просуществовали до первой мировой войны. Использовать энергию выстрела для перезаряжания оружия пытались многие конструкторы, но первую удачную конструкцию создал американский изобретатель X. Максим.

В1884 г. он испытал первый пулемет. Автоматика действовала по принципу короткого хода ствола, причем предусматривалась система регулировки темпа стрельбы. И все же первый пулемет был очень сложным и капризным.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: