Авиация и космонавтика 2006 05

- Название:Авиация и космонавтика 2006 05

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2006

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Авиация и космонавтика 2006 05 краткое содержание

Авиация и космонавтика 2006 05 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

К 4 декабря 1957 года на заводе были собраны первые четыре самолета. Они практически не отличались от опытного С-2 и имели "короткую" носовую часть с воздухозаборником с тупой передней кромкой. Первую машину с трудом выкатили из сборочного цеха – высота проема ворот старого цеха оказалась мала для Су-7.

Сняв законцовку киля и "посадив" Су-7 на хвост, его все же выкатили из цеха. Началась подготовка к первому полету. В ходе гонок двигателя было выявлено и устранено несколько производственных дефектов (спешка и отсутствие опыта давали о себе знать). В воскресный день марта 1957 года летчик-испытатель ЛИИ В. Пронякин поднял Су-7 в воздух. Руководителем полета был старший заводской летчик- испытатель Е.К. Кукушев.

В наступившем 1958 году по планам ГКАТ завод №126 должен был выпустить уже 100 истребителей, но и эта цифра осталась на бумаге. Спешка с запуском в серию еще очень сырой и недоведенной машины (руководству ГКАТ не терпелось продемонстрировать высокий уровень новых отечественных машин перед все больше склонявшимся в сторону ракетчиков Н.С. Хрущевым) бумерангом ударила по "семерке" План вновь был сорван из-за необходимости внесения в конструкцию и системы самолета многочисленных доработок. В ходе продолжившихся полетов по программе Госиспытаний, ранее прерванных катастрофой С-1, вновь возникли проблемы с помпажем, происходили сбои в гидросистеме, подводили герметизация кабины и замки основных стоек шасси. Для помощи в освоении Су-7 и оперативного решения вопросов 21 октября 1958 года вышел приказ ГКАТ по заводу №51 "О создании филиала ОКБ в г. Комсомольске-на-Амуре".

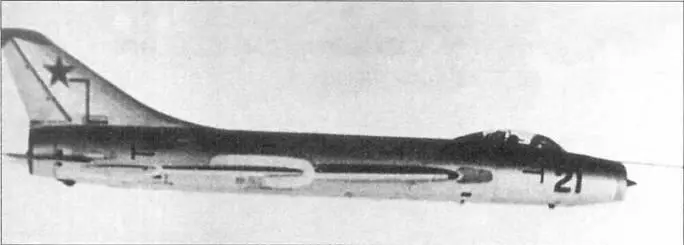

В ходе испытаний на фюзеляже и киле С-41 были нанесены маркеры для фотосъемки в полете

Большинство Су-7 первых серий были переданы ОКБ-51 для доработок и испытаний по различным программам.

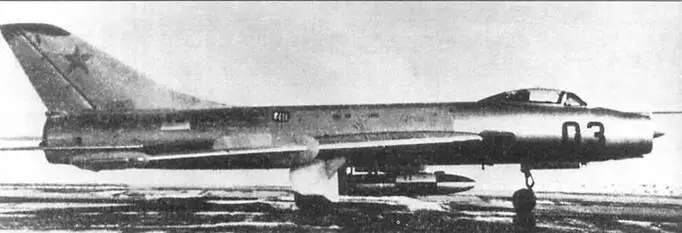

Су-7 4-й и 5-й серий отличались удлиненной носовой частью и воздухозаборником с острой передней кромкой. Ранее из-за малой изученности поведения ВЗ на сверхзвуковой скорости и боязни, что острые кромки воздухозаборника трудно будет выполнить технологически, не позволили на первых "семерках" перейти к такой схеме.

Между тем увеличение диапазона скоростей полета Су-7 по сравнению с реактивными самолетами первого поколения показало, что роль входных устройств существенно повысилась.

При дозвуковой скорости сжатие воздуха в основном осуществляется компрессором двигателя, а повышение давления от скоростного напора несущественно. Главной задачей ВЗ на дозвуковых скоростях является подведение воздуха к двигателю с малыми потерями и получение на входе в ТРД равномерного поля давлений и скоростей, необходимых для устойчивой работы его компрессора.

С выходом на сверхзвуковые скорости роль воздухозаборника в создании давления значительно увеличилась. Достаточно сказать, что на скорости М=2,1 сжатие воздуха в ВЗ равняется сжатию в компрессоре ТРД. По этой причине работа воздухозаборника на больших скоростях в значительной степени определяет кок тягу двигателя, так и его экономичность. Применение на Су-7 воздухозаборника с острой кромкой позволило уменьшить потери полного давления на входе, снизить сопротивление самолета при переходе через звуковой барьер, уменьшить вероятность помпожа воздухозаборника. Кроме того, ВЗ с тупой передней кромкой начинал неустойчиво работать уже с числа М=0,95, а для "острого" воздухозаборника область неблагоприятных чисел Маха, которые требовалось как можно быстрее "проскочить", начиналась на М=0,98 и заканчивалась на М=1,01. Далее с увеличением скорости эффективность такого ВЗ сохранялась.

Была решена и проблема, тревожившая технологов, – обечайку воздухозаборника с острой кромкой начали изготовлять в виде легкого, но прочного и, как оказалось, технологичного точеного кольца из сплава АК4-1.

Испытания в воздухе показали, что летные характеристики Су-7 улучшились, а помпаж стал возникать реже. Тем не менее эта проблема оставалась на повестке дня, так же как и недоведенность ТРДФ АЛ-7Ф. Еще 25 августа 1956 года Постановлением правительства (под влиянием безнаказанных высотных полетов американских разведчиков в небе СССР) ОКБ- 165 A.M. Люльки было задано создание модифицированного варианта двигателя, получившего индекс АЛ-7Ф-1, со сроком предъявления его но испытания в конце того же года. Этим же Постановлением предписывалось истребительным ОКБ в максимально сжатые сроки повысить высотность создаваемых истребителей, а чуть позднее приказом ГКАТ П.О. Сухому предписывалось поднять потолок С-1 и перехватчика Т-3 до 21000 м.

Сложность доводки и новизна ТРДФ отодвинула эти сроки на два года. Заданную Постановлением тягу на форсаже в 10000 кг "выжать" из двигателя так и не удалось Оставляла желать лучшего надежность и экономичность ТРДФ. В ноябре 1958 года предъявленный на стендовые испытания АЛ-7Ф-1-50 с увеличенной фор- камерой и ресурсом в 50 часов после наработки 37 часов вышел из строя из-за обрыва лопатки турбины.

С целью сосредоточения всех сил на ускорении доводки АЛ-7Ф-1 Постановлением ЦК КПСС и Совмина была прекращена разработка нового перспективного ТРДФ АЛ-9 К работам по АЛ-7Ф-1 подключили и специалистов из других моторостроительных ОКБ Таким вниманием "верхов" двигатель был обязан тем, что его дефекты сдерживали работы по таким приоритетным для обороны страны самолетам, как Су-7, Су-9, И-75Ф, Ла-250, Ту-128 и крылатой ракете Х-20. Всего же самолетостроительные ОКБ в тот период проектировали около десятка машин с этим ТРДФ.

Вместе с тем полеты американских разведчиков на недосягаемых для отечественных истребителей высотах все же ударили по программе серийного выпуска Су-7, поскольку практически все пригодные для установки на самолет АЛ-7Ф-1 направлялись для оснащения перехватчиков Т-3 (Су-9), приоритет серийного выпуска которых был в конечном итоге признан более высоким.

В конце 1958 года один из первых серийных Су-7 был доработан в опытный самолет С-41 (С21-1). На нем внедрили целый ряд новшеств, которые потребовали изменения конструкции фюзеляжа. Для борьбы с помпажем воздухозаборника С-41 оснастили предложенными аэродинамиками ОКБ- 51 и уже испытанными летом 1958 года на опытном Т43-1 противопомпажными створками (или т.н. створками перепуска). Носовую часть С-4 1 удлинили на 335 мм, а перед кабиной летчика в наружной и внутренней обшивках сделали четыре прямоугольных выреза, закрытых створками двухстороннего отклонения, прикрепленными на шарнирах к шпангоуту фюзеляжа.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: