Энциклопедия современной военной авиации 1945 – 2002 ч. 1 Самолеты

- Название:Энциклопедия современной военной авиации 1945 – 2002 ч. 1 Самолеты

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2002

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Энциклопедия современной военной авиации 1945 – 2002 ч. 1 Самолеты краткое содержание

Книгу открывает «Введение» – краткий исторический очерк, посвященный эволюции военной авиации. 199 статей, размещенных в алфавитном порядке, рассказывают об основных модификациях самолетов и вертолетов, особенностях их конструкции и оборудования. В «Приложениях» дана подробная информация о современном авиационном вооружении, о качественном и количественном составе воздушных флотов различных государств и др.

В справочнике использованы материалы открытой печати. Он богато иллюстрирован и рассчитан на широкий круг читателей, интересующихся военной техникой.

Энциклопедия современной военной авиации 1945 – 2002 ч. 1 Самолеты - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В Германии идею Ф Уиттла подхватил студент Геттингенского университета Г Охайн. В том же 1937 г., работая на фирме Хейнкеля, он создал ТРД HeS-1 с тягой 250 кг, а двумя годами позже – HeS-ЗЬ с тягой 500 кг. Этот двигатель был установлен на экспериментальный самолет Хейнкель Не 178, совершивший свой первый полет 27 августа 1939 г. и открывший эру реактивной авиации 2 апреля 1941 г. поднялся в воздух первый в мире двухмоторный реактивный самолет Хейнкель Не 280 с двигателями HeS-8A с тягой 750 кг.

Глостер G 41 «Метеор»

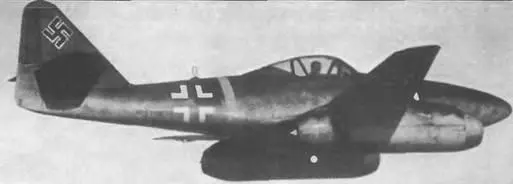

Мессершмитт Me 262А-1А «Швальбе»

Фирма «Юнкере» проектировала свой реактивный двигатель, над которым работал доктор А. Франц Усилия ученого были сконцентрированы на получении максимально простого в технологическом отношении мотора который можно было достаточно быстро запустить в производство в условиях военного времени. 15 марта 1942 г. двигатель А. Франца Юмо 004А с тягой 840 кг был испытан в воздухе на самолете-лаборатории Me 110 и вскоре запущен в серию 17 июля 1942 г. с этими двигателями совершил полет двухмоторный самолет Мессершмитт Me 262, ставший первым в мире боевым реактивным самолетом. С февраля 1944 г. началось серииное производство Me 262 и его использование в боевых действиях в качестве бомбардировщика и истребителя.

Активно занималась реактивными двигателями фирма БМВ. Ее двигатель БМВ 003А устанавливался на первый в мире реактивный одномоторный истребитель Хейнкель Не 162 и двухмоторный (и четырехмоторный) разведчик-бомбардировщик Арадо Аг 234 «Блитц».

Успехи европейцев в деле создания реактивных двигателей заставили США также приступить к работам в этом направлении Американцы решили упростить себе задачу и попросили Англию передать им для изучения и воспроизводства ТРД «Дервент» и самолет «Метеор», что та и сделала. На их основе был спроектирован учебно-тренировочный реактивный истребитель Белл Р-59А «Эйркомет», запущенный в серию в 1944 г.

Итальянский конструктор Кампини предложил для привода компрессора реактивного двигателя использовать не газовую турбину, а поршневой двигатель. Такой реактивный двигатель был сделан и 27 августа 1940 г. испытан на самолете Капрони, но показал неудовлетворительные параметры и дальнейшего развития не получил.

Советский Союз позже других стран приступил к созданию реактивной авиации, хотя теоретический задел для решения этой проблемы был накоплен еще в предвоенные годы. Для ликвидации отставания в развитии реактивной техники вскоре после войны было принято решение об освоении в производстве немецких двигателей БМВ 003 под маркой РД-20 и Юмо 004 под маркой РД-10. А в 1947 г. – осуществлена закупка лицензий на производство английских ТРД с центробежным компрессором «Дервент» (РД-500) с тягой 1600 кг и «Нин» (РД-45) с тягой 2270 кг.

В 1946 г. прошли испытания первые советские реактивные самолеты МиГ-9 и Як-15. Первый был оснащен двумя двигателями РД-20, размещенными в фюзеляже, а второй представлял собой известный истребитель Як-3, у которого вместо поршневого двигателя стоял РД-Ю.

Наряду с работами в области создания турбореактивных двигателей конструкторы Германии и Советского Союза большое внимание уделяли проектированию и совершенствованию авиационных ракетных двигателей Прогресс в этой области, достигнутый в конце 30-х и начале 40-х годов, позволил приступить к практической реализации проектов ракетных самолетов.

Фирма профессора Хейнкеля по собственной инициативе построила первый в мире ракетный самолет Не 176, который совершил свой первый самостоятельный полет 20 июня 1939 г. Он был оснащен ракетным двигателем Вальтер HWK R.1-203.

Над созданием ракетного самолета на фирме Мессершмитта интенсивно работал известный в Германии конструктор бесхвостых планеров с треугольным крылом Александр Липпиш. После долгих конструктивных доводок на планер ДФС 194 был установлен ракетный двигатель конструктора Вальтера с тягой 750 кг, после чего самолет получил обозначение Me 163. Проведенные испытания показали, что машина хорошо ведет себя в воздухе, поэтому ее запустили в серийное производство в качестве истребителя-перехватчика. В конце войны Me 163 поступил на вооружение и использовался для перехвата американских тяжелых бомбардировщиков, хотя и не показал высокой эффективности. В одном из полетов 10 мая 1941 г. летчик-испытатель Хейни Диттмар впервые достиг скорости горизонтального полета 1004 км/ч.

Мессершмитт Me 163 «Комет»

МиГ-1 5

В СССР ракетным самолетом занимались инженеры ОКБ В.Ф. Болховитинова А.Я. Березняк и A.M. Исаев, а двигателем – Л.С. Душкин и В.А. Штоколов. В начале мая 1942 г. работы по созданию ракетного истребителя-перехватчика БИ-1, снабженного ЖРД Д-1А-1100 и двумя пушками ШВАК-20 калибра 20 мм, завершились. Самолет был цельнодеревянной конструкции, моноплан с шасси с хвостовым колесом. 15 мая 1942 г. летчик Г.Я. Бахчи- ванджи совершил первый успешный полет с работающим двигателем. Однако вскоре произошла катастрофа, причиной которой явилось то, что конструкция самолета не была рассчитана на полеты на околозвуковых скоростях.

Опыт создания первых реактивных самолетов в разных странах продемонстрировал, что турбореактивные двигатели решают проблему увеличения скорости полета на 150-200 км/ч без существенного изменения принятых в поршневой авиации компоновочных схем. Тяговая мощность на максимальной скорости полета достигла 5000- 6000 л.с. Однако отмечалось, что скороподъемность и взлетно-посадочные характеристики самолетов ухудшились. Оставалось до конца неясным поведение машин на околозвуковых скоростях.

Теоретические исследования, продувки в аэродинамических трубах и летные испытания подтвердили, что одного увеличения тяги двигателя недостаточно для достижения звуковых и сверхзвуковых скоростей – для этого необходимо изменить аэродинамическую компоновку самолета. Главным элементом, подвергшимся существенной переделке, оказалось крыло. Было установлено, что оно должно иметь стреловидную форму и тонкий профиль.

Первыми серийными самолетами со стреловидным крылом, запущенными в производство в 1948 г , были советские МиГ-15 и Ла-15, а также американский Норт Америкен F-86A «Сейбр» В 1950 г. Миг-15 и F-86A встретились в воздушных боях в Корее, где продемонстрировали примерно равные боевые возможности.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: