Авиация и космонавтика 2004 09

- Название:Авиация и космонавтика 2004 09

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2004

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Авиация и космонавтика 2004 09 краткое содержание

Авиация и космонавтика 2004 09 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

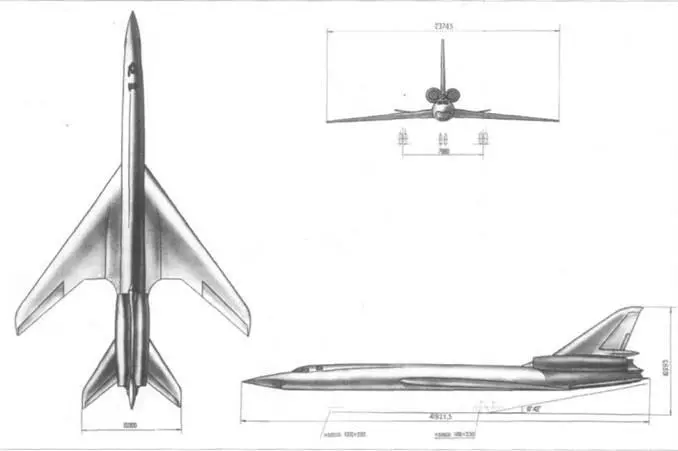

Значительный разнос по длине фюзеляжа масс, в том числе и переменных (топливо) и как следствие возможный большой диапазон изменения эксплуатационных центровок и как следствие проблемы с обеспечением продольной устойчивости на всех режимах полета, потребовал очень внимательного отношения к вопросам выбора законов построения и проектирования системы управления самолетом, включая выбор оптимальных конструктивных решений по элементам хвостового оперения. Одним из ключевых решений стало оптимальное секционирование топливных баков и обеспечение необходимой очередности их выработки.

Значительное удлинение носовой части отрицательно сказалось на характеристиках путевой устойчивости. Специфика установки двигателей в хвостовой части фюзеляжа выше линии, проходящей через центр масс, требовала решения вопроса по парированию момента по тангажу от работающих двигателей. Особенно это было актуально для взлетных режимов, когда двигатели должны были работать на форсаже. Кроме того, значительная высота расположения двигателей при стоянке самолета на земле затрудняла процесс технического обслуживания силовой установки и всего самолета.

Было перекомпоновано крыло. Теперь оно имело в корневой части контур со значительной строительной высотой, что позволяло без особых проблем убирать многоколесное шасси, практически не затрагивая объемов фюзеляжа. По сравнению с Ту-16 отказались от обтекателей основных стоек шасси на крыле. Стойки на «105» убирались перпендикулярно направлению полета.

Элементы внутренних крыльевых агрегатов, выходившие за контур крыла были закапотированы небольшими обтекателями на верхней поверхности крыла. Чтобы уменьшить относительную толщину корневой части крыла, ее хорда была увеличена и получила обратную стреловидность по задней кромке. Освобожденная от обтекателей шасси большая часть задней поверхности крыла была занята взлетно-посадочной механизацией, что должно было скомпенсировать недостатки крыла с большой стреловидностью на режимах взлета и посадки.

Важнейшее влияние на выбор оптимальной аэродинамической компоновки самолета, а также основных конструктивных решений по планеру, оборудованию и системам вооружения, оказало решение заказчика и ОКБ остановиться на создании многорежимной машины, для которой основным полетным режимом оставался крейсерский полет на дозвуке на бесфорсажном режиме работы двигателей. Сверхзвук на форсаже предусматривался лишь как сравнительно кратковременный режим при прорыве ПВО противника. Это давало возможность получить приемлемую практическую дальность полета на комбинированном режиме и дальность на дозвуке, соответствующую дальности самолета Ту-16, для замены которого самолет «105» предназначался.

В результате, схема и конструкция самолета «105» была в значительной степени оптимизирована для длительного дозвукового полета с умеренным расходом топлива двигателями на бесфорсажном режиме. Расчетное аэродинамическое качество в крейсерском полете на дозвуке для Ту-105 составляло 11 (серийные Ту-22 имели максимальное аэродинамическое качество на М=0,9 равное 1 1,5), при удельных расходах топлива двигателя в пределах 0,9-1,0 кг/кг-ч, а на сверхзвуке соответственно – 5 и 1,9-2,1 кг/кг-ч.

Схема самолета «105»

Различия в подходе к выбору аэродинамической схемы и основных параметров для дальнего сверхзвукового бомбардировщика в СССР и в США отчетливо видно на примерах американского функционального аналога самолета «105» – самолета-бомбардировщика В-58 «Хастлер», спроектированного и построенного в этот же период фирмой Боинг (опытный В-58 совершил первый полет в 1956 г). И ВВС США, и фирма Боинг изначально делали ставку на создание самолета, оптимизированного исключительно для сверхзвукового длительного полета. Соответственно его аэродинамика была оптимизирована для полетов на сверхзвуковых режимах, вплоть до скоростей соответствующих М=2. Имевшиеся в распоряжении американцев ТРД типа J-79 обладали необходимой тягой для обеспечения заданного сверхзвукового режима, но по своим параметрам топливной экономичности не были в состоянии обеспечить приемлемую дальность полета для В-58 на сверхзвуке. В результате В-58 имел силовую установку, в большей степени оптимизированную для дозвукового режима и аэродинамическую схему, оптимизированную для сверзхвука (Кмах М=0,8-0,9 равнялось 8-8,5, а на сверхзвуке 5,5-6). Как следствие, американский В-58 был просто не способен полностью реализовать качества дальнего ударного самолета ни на сверхзвуке, ни на дозвуке.

Кроме того, сравнительно небольшие геометрические размеры и минимизированные внутренние объемы В-58, привели к тому, что более-менее серьезная целевая нагрузка могла размещаться на нем только во внешнем подвесном фюзеляжном контейнере, с которым аэродинамическое качество падало еще больше. В отличие от них и ОКБ А.Н.Туполева, и заказчик (ВВС), глубоко оценив реальные возможности располагаемой энергетической базы (двигатели), а также реальное состояние отечественной технологической и производственной базы того периода, остановились в конце концов на более рациональном варианте дальней сверхзвуковой машины, в габаритах Ту- 16, с большими внутренними объемами под целевые нагрузки, отвечавшей уровню развития авиационной техники и реальным требованиям к ударной авиации на период с середины 50-х до начала 60-х годов.

Создание однорежимного тяжелого сверхзвукового самолета было отодвинуто на более поздние времена. Следует еще раз подчеркнуть, что ОКБ А.Н.Туполева, с тем чтобы не дискредитировать идею создания тяжелой сверхзвуковой машины в ее колыбели, пошло по пути создания переходного самолета типа самолета «105» и «1 05А» (Ту-22), с перспективой перехода затем к тяжелым машинам в большей степени оптимизированным для полетов на сверхзвуковых режимах. Этот рациональный путь, через попытки создания однорежимных двух- и трехмаховых ударных самолетов (Ту-106, Ту-125 и Ту-135), привел в определенной степени к наиболее оптимальному решению – созданию многорежимных дальних и межконтинентальных ударных самолетов Ту-22М и Ту-160.

По прошествию почти пятидесяти лет с начала работ по Ту-22, можно сказать, что такой поэтапный подход себя оправдал. Все те проблемы, которые выявились в ходе проектирования, освоения, в серии и в эксплуатации в ВВС самолетов типа «105», а также пути их решения, подтвердили правильность такого ступенчатого подхода. Без найденных технических решений по самолету «105», которые иногда оплачивались тяжелыми потерями техники и людей, не было бы последующих туполевских тяжелых сверхзвуковых машин ни гражданского СПС Ту-144, ни военных Ту-22МиТу-160.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: