Техника и вооружение 2008 11

- Название:Техника и вооружение 2008 11

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2008

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Техника и вооружение 2008 11 краткое содержание

Техника и вооружение 2008 11 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

– введено заневоливание торсионных валов без изменения их размеров;

– увеличена толщина дисков опорных катков и повышена их жесткость за счет введения радиальных зигов;

– увеличена жесткость буферных пружин;

– введено четыре поддерживающих катка гусеницы в связи с изменением обвода гусеницы за счет значительного увеличения клиренса (600 мм вместо 400 мм у танка ПТ-76).

По корпусу машины:

– введены дополнительные ребра жесткости в кормовой части;

– увеличена толщина кормовых листов.

Трудились мы по 12-14 часов в сутки, решения по некоторым вопросам конструкции деталей и в целом машины принимались буквально на ходу (введение дополнительных амортизаторов, поддерживающих катков, заневоливание торсионных валов и др.), в позднее время суток и зачастую без предварительного согласования с военной приемкой. Это вызывало трения во взаимоотноше

ниях, но интересы дела были для нас прежде всего.

Для проверки конструкторских решений заказчик нам предоставил образец, проходящий испытания на Ачинском полигоне. На этом образце и проверялись в условиях экспериментального цеха все конструкторские решения.

Вот один из примеров. Отработка технологии зане- воливания торсионов проводилась на этом образце с применением буквально «подручных» средств: лист ватмана с нарисованным циферблатом углов закрутки и стрелкой, мостового крана для выполнения процесса закрутки и соответствующего рычага, в один конец которого был вставлен конец торсиона.

Все доработанные детали устанавливались на указанном выше образце и испытывались в условиях заводского полигона.

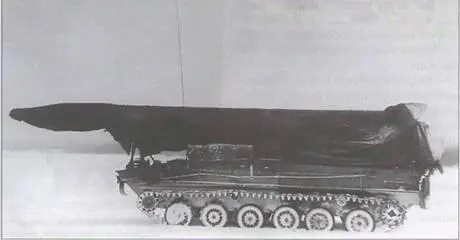

Транспортная машина (без пусковой установки) представлялась необычностью конструкции и внешнего вида: огромный клиренс, восемь гидроамортизаторов, поддерживающие катки в сочетании с большими по диаметру опорными катками. Машина двигалась по пересеченной местности после схода с грунтовой ровной дороги почти без снижения скорости.

К 1 января 1960 г. первая партия из десяти машин была СТЗ изготовлена, а головной образец направлен на государственные испытания на Кубинский танковый полигон. Председателем Государственной комиссии по ходовым испытаниям был назначен генерал-майор ИТС Н.В. Барыков, заместителем – инженер-полковник Карев, членами комиссии – инженер-полковник С.Ю. Выгодский, ин- женер-подполковник Е.И. Солнцев, заместитель главного конструктора СТЗ А.Т. Корнилин. Это был завершающий этап работ по созданию реактивного тактического комплекса «Луна» (2П16).

Пусковая установка 2П16 комплекса «Луна» на испытаниях. Конструкция подъемной рамы ПУ претерпела изменения по сравнению с первой машиной, показанной на предыдущей странице.

Доработанный вариант пусковой установки 2П16 комплекса «Луна» на ходовых испытаниях.

Следует отметить, что ходовые испытания проводились в очень жестких условиях: на трассе длиной в 5 км, с выбитой опытным танком конструкции КБ А.А. Морозова (с отличными от танка П7-76 габаритами) промерзшей глубокой колеей. Это приводило к созданию дополнительной динамической нагрузки на ходовую часть и трансмиссию «Луны», а носовая и кормовая части корпуса испытывали непрерывные динамические удары о грунт на протяжении всего гарантийного срока пробега (1500 км).

В результате испытаний все узлы ходовой части и трансмиссии оказались надежными и поломкам не подверглись. Однако на кормовом нижнем листе корпуса образовались вмятины. Деформация корпуса привела к нарушению допустимой рас- центровки главного фрикциона с коробкой передач и бортовых фрикционов с бортовыми редукторами (вместо 0,2 мм – 1,2 мм).

Встал вопрос о возможности продолжения испытаний, а, следовательно, положительного решения о принятии комплекса на вооружение Советской Армии. На полигон прибыла комиссия из ГБТУ, в которую входили: генералы А.И. Благонравов и Н.Б. Барыков, ведущие сотрудники НТК ГБТУ и полигона. Окончательное решение могло быть принято только при согласии завода- изготовителя на продолжение испытаний, а представителем завода являлся я.

Перед принятием решения мне пришлось в довольно резкой форме высказать комиссии официальное мнение о ненормальных условиях пробеговых испытаний: движение в течение всего гарантийного пробега (1500 км) по глубокой промерзшей колее, пробитой машиной с совершенно другими весовыми параметрами, размерами колеи, ширины траков и т.д. Однако взвесив все, я согласился на продолжение испытаний с таким большим нарушением центровки силовых агрегатов, учитывая, что стыковка этих агрегатов осуществлялась муфтами, допускающими гораздо большую расцентровку. Испытания комплекса продолжились и были доведены до конца. Вопрос о его принятии на вооружение был предрешен.

В процессе согласования поставки комплектующих изделий (коробку передач и бортовые фрикционы поставлял Муромский завод танковых агрегатов, где в то время главным инженером был мой первый руководитель на заводе «Красное Сормово» Николай Иванович Юрыгин – выпускник танкового факультета Сталинградского механического института) Н.И. Юрыгин помог решить сложные вопросы поставки указанных выше узлов и агрегатов с внесением в серийную конструкцию всех изменений, связанных с установкой их в новую машину, отличающуюся от базовой по весовой и другим техническим параметрам.

Руководители испытаний сначала не разрешали мне, как члену Государственной комиссии, прерывать участие в испытаниях, а непосредственный руководитель по основной работе (В.А. Семенов) не признавал никаких возражений и требовал от меня немедленно выехать в город Муром. Только после прибытия на Кубинку ведущего конструктора СТЗ В.И. Карпенко, заменившего меня, вопрос выезда в г. Муром был решен.

Комплекс «Луна» (2П16) был принят на вооружение Советской Армии, и его серийное производство продолжалось на СТЗ (ВгТЗ) в течение ряд лет.

К сожалению, это была моя последняя работа на СТЗ, где я трудился почти 10 лет. Это время мне представляется самым творческим, самым счастливым периодом в моей конструкторской работе.

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ БРОНИРОВАННЫЕ МАШИНЫ 1945-1965 ГГ.

Продолжение.

Начало см. в «ТиВ» №5-9/2008 г.

М .В. Павлов, кандидат технических наук, старший научный сотрудник И. В. Павлов, ведущий конструктор

Середина 1950-х гг. явилась поворотным пунктом в развитии танкового вооружения. В это время актуальным стал вопрос о средствах борьбы с танками противника на больших дальностях. Пушечное вооружение танков не обеспечивало необходимой точности стрельбы по целям, расположенным на дальностях более 2800 м. А в танковом бою из противников тот обладал преимуществом, кто имел возможность ведения эффективного огня на большую дальность. Это преимущество могло быть достигнуто применением на танках управляемого оружия либо в качестве дополнительного, либо в качестве основного. Поэтому были развернуты НИОКР по созданию телеуправляемых ПТУР с ручным и полуавтоматическим наведением в цель.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: