Техника и вооружение 2010 04

- Название:Техника и вооружение 2010 04

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2010

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Техника и вооружение 2010 04 краткое содержание

Техника и вооружение 2010 04 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

– во всех остальных случаях – граната.

Для стрельбы шрапнелью рекомендовался полный заряд, но «если цель в складке местности» – уменьшенный (для большей крутизны траектории) . Несмотря на некоторую устарелость рекомендаций «Справочника», видно, что шрапнель все еще считали достаточно эффективным боеприпасом. Сохранение шрапнели в боекомплекте и продолжение выпуска связано с ее возможностями поражать атакующую живую силу на средних и ближних дальностях и использования для самообороны орудий (отечественную трубку Т-6, например, можно было установить «на удар», на дистанционное действие и «на картечь») . Шрапнель казалась предпочтительной для организации заградительного огня ближе к своим позициям: скажем, для 122 и 152-мм гаубиц удаление полосы заградительного огня от своей пехоты составляло не менее 100-200 м при стрельбе шрапнелью и не менее 400 м при стрельбе гранатой (бомбой). При разрыве шрапнель и граната давали различное распределение поражающих элементов в пространстве, но все же стоит сравнить количество поражающих элементов (в плане поражения открытой живой силы):

– 76-мм граната – 200-250 убойных (массой более 5 г) осколков, площадь поражения при взрывателе мгновенного действия – 30x15 м;

– 76-мм шрапнель – 260 пуль массой по 10,7 г, площадь поражения – 20x200 м;

– 122-мм граната – 400-500 убойных осколков, площадь поражения – 60x20 м;

– 122-мм шрапнель – 500 пуль массой по 19 г, площадь поражения – 20x250 м.

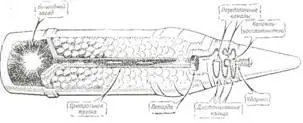

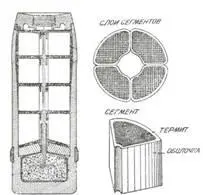

Дистанционное действие трубки Т-6 в 76-мм шрапнельном снаряде.

При разработке новых шрапнельных снарядов предпринимались попытки придать им и другие поражающие факторы. Скажем, исследователь истории развития отечественной артиллерии А.Б. Широкорад приводит сведения о «работе особой секретности» по теме «Лафет», проведенной в 1934- 1936 гг. совместно Остехбюро («Особым техническим бюро по военным изобретениям специального назначения») и АНИИ РККА, в которой объектом исследования и разработки была шрапнель с ядовитыми элементами. Особенностью конструктивного исполнения этой шрапнели было то, что в маленькие 2-граммовые и 4-граммовые пульки запрессовался кристаллик ядовитого вещества. В декабре 1934 г. 76-мм шрапнель, начиненная ядовитыми пулями, была испытана тремя выстрелами. По заключению комиссии, стрельбы прошли успешно. Тут можно вспомнить сообщения французских врачей времен Первой мировой войны о нахождении в ранах солдат фосфора, затруднявшего заживание ран: предположили, что германцы стали перемешивать в своих снарядах шрапнельные пули с фосфором.

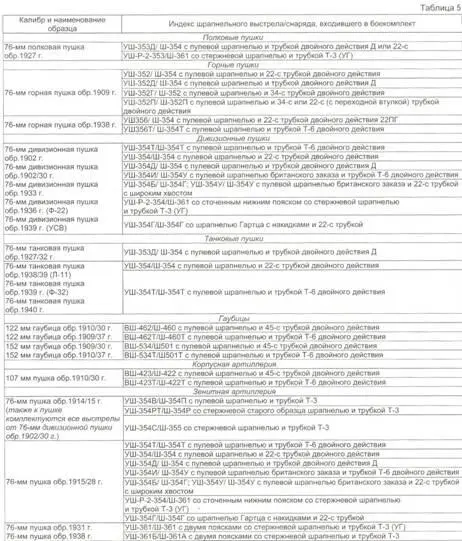

До начала и в ходе Великой Отечественной войны артиллерийские выстрелы со шрапнельными снарядами входили в боекомплект 76- и 107-мм пушек, а также 122-и 152-мм гаубиц. При этом их доля составляла 1/5 часть боекомплекта (76-мм дивизионные пушки) и более. Так, например, у первой САУ СУ-12, поступившей на вооружение Красной Армии в 1933 г. и оснащенной 76-мм пушкой обр. 1927 г., возимый боекомплект составлял 36 выстрелов, из которых одну половину составляли шрапнели, а другую – осколочно-фугасные гранаты.

В советской военной литературе отмечалось, что в ходе гражданской войны в Испании 1936- 1939 гг. проявилось «отличное действие шрапнели по открытым живым целям на малых и средних боевых дальностях», а «требования на шрапнели непрерывно росли».

Во время и в ходе Великой Отечественной войны неоднократно издавались директивы и приказы, которые непосредственно касались использования шрапнелей в бою. Так, в директиве штаба артиллерии Западного фронта №2171с от 7 сентября 1941 г. об устранении недочетов в использовании артиллерии в бою, в пункте четвертом «Стрельба» указывалось: «Стрельба шрапнелью в загоне. Попытка оправдать отсутствием целей – ложная и неправильная, нередки случаи попыток со стороны противника перехода в контратаки, никаким другим снарядом, как шрапнелью, в таких случаях можно и нужно наносить противнику смертельный удар». А в приказной части директивы говорилось: «Широко применить стрельбы с рикошета и шрапнелью…»

Небезынтересно привести выдержку из приказа №65 от 12 ноября 1941 г. командующего войсками Западного фронта генерала армии Г.К. Жукова: «Боевая практика показывает, что наши артиллеристы совершенно недостаточно применяют шрапнель для поражения открытой живой силы противника, предпочитая использование для этой цели гранаты с установкой взрывателя на осколочное действие.

Недооценка шрапнели может быть объяснима лишь тем, что молодые артиллеристы не знают, а старые командиры – артиллеристы забыли, что шрапнель 76-мм полковой и дивизионной пушки при стрельбе по открытой живой силе на средние дальности 4-5 км дает поражение в два раза больше, нежели граната с установкой на осколочное действие.

Британская 60-фнт (127-мм) шрапнель Mk 5С вмещала до 990 пуль массой по 28,3 г.

Американский 105-мм гаубичный снаряд со стреловидными поражающими элементами.

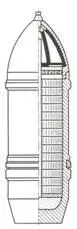

Устройство зажигательного снаряда к 42-лин (107-мм) пушке обр. 1910 г. Хорошо видно «наследие» шрапнели.

На этот крупнейший недочет в боевой деятельности артиллерии указал в специальном приказе Народный Комиссар Обороны т. СТАЛИН и потребовал немедленного его устранения».

В издаваемом в годы войны «Учебнике сержанта артиллерии» достаточно подробно излагались правила и особенности боевого применения шрапнели как непосредственно для поражения живой силы, так и при стрельбе по легкобронированным целям (трубка устанавливалась на ударное действие и при контактном подрыве снаряда было возможно поразить броню до 30 мм).

Об опыте применения шрапнели в ходе Великой Отечественной войны можно судить и по руководству «Боеприпасы к 76-мм орудиям наземной, танковой и самоходной артиллерии», изданном в 1949 г. В нем особо указывалось, что 76-мм пулевая шрапнель может применяться «для стрельбы по пехоте, находящейся на автомашинах или танках, по привязным аэростатам и опускающимся парашютистам, а также для прочесывания лесных опушек и зарослей».

После Второй мировой войны шрапнель продолжала оставаться в боекомплектах некоторых артиллерийских систем. Устаревший тип снаряда довольно долго сохранял себе «нишу» в боекомплекте артиллерии, хотя и все более сужающуюся. Известно, что в ограниченном количестве она использовалась и позднее – в локальных войнах и других вооруженных конфликтах.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: