Техника и вооружение 2010 04

- Название:Техника и вооружение 2010 04

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2010

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Техника и вооружение 2010 04 краткое содержание

Техника и вооружение 2010 04 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Наибольшее практическое применение в зенитной артиллерии получили шрапнели с 48 стержнями массой по 43-55 г каждый, уложенными в стакане в два яруса. Такая шрапнель до 1939 г. являлась основным снарядом в зенитной артиллерии калибра 76 мм.

Кроме того, было разработано еще несколько мелкосерийных и опытных образцов шрапнелей Розенберга, в том числе – опытная шрапнель со 192 стержнями, шрапнели со стале-свинцовыми элементами круглого сечения и со стальными элементами сегментного сечения.

Важнейшими недостатками стержневой шрапнели явились:

– недостаточная скорость убойных элементов;

– малое количество и недостаточный угол разлета убойных элементов;

– наличие неразрывающегося при действии шрапнели стакана, способного наносить значительные повреждения наземным объектам при зенитной стрельбе.

В период Первой мировой войны 1914-1918 гг. для борьбы с самолетами, имеющими много оттяжек и стоек, стали использовать шрапнель с накидками системы Гартца и системы Колесникова. Шрапнель системы Гартца содержала в качестве убойных элементов так называемые накидки, представляющие собой попарно связанные короткими тросами стальные трубки, залитые свинцом. 76-мм шрапнель (обозначение «Г-Ц») содержала 28 накидок массой 85 г каждая. При попадании таких накидок в проекцию самолета они должны были перебивать стойки, что выводило его из строя.

С развитием авиационной техники поражающее действие таких накидок по самолетам стало совершенно ничтожным, а изменившиеся баллистические качества накидок сделали этот снаряд вообще малопригодным. Имелись данные по стрельбе таким боеприпасом по проволочным заграждениям на малые дальности. По крайней мере, «Карманная книжка войскового артиллериста» от 1928 г. еще рекомендовала стрельбу шрапнелью Гатрца по проволочным заграждениям на дальности не более 2 км.

В шрапнели системы Колесникова было 12 накидок, состоящих из шаровых свинцовых пуль диаметром 25 мм, попарно соединенных тросиком длиной около 220 мм. Кроме накидок в шрапнели Колесникова содержалось около 70 обычных шрапнельных пуль (безтросиков).

В качестве иллюстрации попыток конструкторской мысли повысить поражающее свойство убойных элементов шрапнелей, предназначавшихся для стрельбы по воздушным целям, можно рассмотреть снаряды с разрывными элементами.

Такие шрапнели содержали убойные элементы, снаряженные взрывчатым веществом, вследствие чего каждый такой элемент представлял собой разрывной снаряд, равноценный малокалиберной осколочной гранате.

По способу взрыва убойных элементов шрапнели можно разделить на две группы. К первой группе относятся шрапнели, разрывные элементы которых были снабжены пороховыми замедлителями, воспламеняющимися при взрыве шрапнели. Разрыв этих элементов происходил на полете после выгорания замедлителей, независимо от момента встречи элемента с целью.

В качестве недостатка шрапнели первой группы следует указать на то, что независимость взрыва элементов от встречи с целью сводит эффективность их действия почти к нулю.

Шрапнели второй группы имеют разрывные элементы, снабженные ударными взрывателями, в результате чего такие элементы взрывались только при встрече с преградой.

Подобная конструкция шрапнели оказалась значительно более эффективной, однако другие недостатки, присущие такой схеме, а также малое число убойных элементов, сложность их изготовления и опасность при стрельбе, обусловленная большим количеством капсюлей, исключили возможность принятия ее на вооружение в середине XX века.

Русские окопы в Галиции с противошрапнельными козырьками, маскировкой бруствера и тыльного траверса окопа.

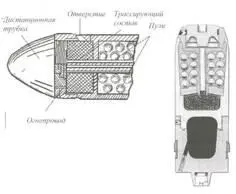

Схема устройства шрапнели с трассирующим устройством.

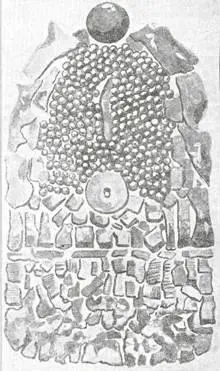

Шрапнель-граната Круппа, собранная после подрыва. Детонация бризантного заряда «гранатной» части вызывала разрушение корпуса по всей длине и образование большего числа крупных осколков.

Из особенностей конструкции других видов шрапнелей следует отметить использование в их снаряжении трассирующих составов.

Такие снаряды оказались очень полезными при стрельбе по самолетам для корректирования стрельбы. В такой шрапнели поверх поражающих элементов помещали трассирующий состав, воспламенение которого производилось дистанционной трубкой через специальный огнепровод, а для выхода газов в корпусе снаряда имелись отверстия.

Предложенная конструкция трассирующего снаряда или, как его называли вначале, снаряд с «видимой траекторией» , оказалась несовершенной даже для того времени: при полете снаряда след, оставляемый горящим трассирующим составом, был неустойчивым и нечетким.

В отношении использования шрапнели для зенитной стрельбы интересно упоминание профессором Цитовичем стрельбы из германской 15-см пушки по французскому аэростату шрапнелью с 1550 пулями массой 11 г и 44-с трубкой на дальность 16 км. Для стрельбы по дирижаблями и аэропланам создавалась также зажигательная шрапнель. Таким образом, шрапнель стала по-своему «предком» ряда специальных снарядов. Так, зажигательный 3-дм снаряд Стефановича, принятый русской армией в годы Первой мировой войны, по устройству напоминал 3-дм шрапнель; осветительные снаряды Погребнякова к 48-лин гаубице изготавливались на основе корпусов 48-лин шрапнелей. Поступали предложения и по совершенствованию классической шрапнели. Так, в 1920 г. в РСФСР предлагали для увеличения массы пуль изготавливать их из сплава свинца с мышьяком.

Первая мировая война породила множество споров на тему «шрапнель или граната», причем большинство специалистов отдавали первенство «гранате». К концу 1920-хгг. осколочные, осколочно-фугасные и фугасные снаряды фактически приобрели свой современный вид и стали главными типами снарядов. Но шрапнель все еще оставалась «на службе».

«Артиллерийский стрелковый справочник для наземной артиллерии» 1940 г. давал следующие рекомендации по выбору снаряда:

– по броневым сооружениям, танкам, бронемашинам – бронебойная граната, в крайнем случае – граната;

– по открыто движущейся пехоте, кавалерии, артиллерии, по перебегающей пехоте – шрапнель, в крайнем случае – граната;

– по самолетам и аэростатам – шрапнель;

– по бетонным сооружениям – бетонобойный снаряд;

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: