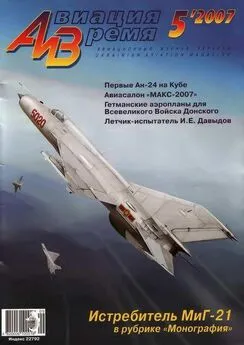

Авиация и время 2007 05

- Название:Авиация и время 2007 05

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2007

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Авиация и время 2007 05 краткое содержание

Авиация и время 2007 05 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

«Отчет по заводским летным испытаниям легкого фронтового истребителя МиГ-21 с треугольным крылом и с двигателем Р-11 -300 (изделие Е-5)» подписали летчики-испытатели Г.А. Седов и В.А. Нефедов. 20 августа 1958 г. документ утвердил Генеральный конструктор А.И. Микоян. В нем, в частности, указывалось, что основные ЛТХ, заданные Постановлением Совета Министров СССР № 424-261 от 28 марта 1956 г., выполнены. Так, максимальная скорость на высоте 10800 м равнялась 1970 км/ч (требовалось 1750 км/ч), а на высоте 5140 м – 1370 км/ч (требовалось 1300 км/ч). Самолет набирал высоту 10000 м за 1,38 мин (требовалось 1,5 мин). Практический потолок составлял 17650 м (требовалось 17000-18000 м). Единственным исключением из этого победного списка стала дальность полета: без ПТБ – 1313 км (требовалось 1500 км), с ПТБ – 1620 км (требовалось 2000 км). Это было связано с повышенными реальными расхода ми топлива двигателем Р-11-300 по сравнению с расчетными. В отношении двигателя в Отчете отмечалось, что в конце концов удалось добиться его устойчивой работы на всех режимах и высотах полета.

Маневренные характеристики истребителя также были признаны удовлетворительными. В частности, радиус виража на высоте 5000 м составлял 1450 м на форсаже и 1500 м – на максимальном режиме двигателя при скорости, соответственно, 860 и 740 км/ч и перегрузках 4,2 g и 3 д. На той же высоте минимальное время виража составило: на форсаже – 35 с при скорости 1000 км/ч, на максимальном режиме – 46 с при скорости 760 км/ч. Кабина самолета, согласно отзывам летчиков, стала более просторной, чем на МиГ-19, лучше оказался и обзор. После установки управляемой передней опоры шасси маневренность на земле оценивалась как удовлетворительная. Заход на посадку истребителя с треугольным крылом сложностей не представлял, а выпуск шасси не влиял на продольную балансировку. В полете самолет был устойчив на всех режимах, его пилотирование на сверхзвуке было названо более приятным, чем МиГ-19.

С учетом, в целом, успешного хода программы еще 18 июня 1956 г. Е-5 был запущен в малую серию на заводе № 31 в Тбилиси, где получил заводской шифр «изделие 65». В следующем году началась сборка 10 серийных машин, из которых было достроено, по некоторым данным, только 5. На Государственные испытания Е-5 передавать не стали, запускать в массовую серию – также. Эту участь уготовили более совершенному варианту фронтового истребителя под названием Е-6. Что же касается Е-5, то серийный самолет № 65310108 был переделан во второй опытный МиГ-21Ф (Е-6/2), а на других построенных экземплярах проводили испытания по специальным программам.

К таковым, например, относились испытания и доводка ряда бортовых систем «МиГа», его двигателя, продолжавшиеся долгое время. На рубеже 1950-1960 гг. на Е-5 прошло проверку несколько вариантов лыжных и комбинированных шасси, предназначенных для радикального расширения аэродромной сети МиГ-21 на случай начала войны. Среди испытанных была и поистине уникальная конструкция с круглой лыжей (автор идеи – М.Н. Воронов), которая могла работать в двух режимах – как колесо на бетоне и как лыжа на грунте. На оборудованном таким шасси опытном Е-5/2 (бортовой номер «12») в 1960 г. летали ГК. Мосолов и К.К. Коккинаки. Взлетная масса самолета при этом составляла 5500 кг. Испытания показали практическую возможность эксплуатации МиГ-21 со столь экзотическими взлетно-посадочными устройствами, причем с разных типов грунтов и покрытий, однако до внедрения лыж в войска дело все же не дошло.

В описываемый период интенсивно развивались все составляющие боевых авиационных комплексов: бортовое оборудование, вооружение, двигатели. В 1957 г. появился новый вариант двигателя Р-11 -300 с форсажной тягой 5740 кгс, получивший наименование Р-11Ф-300. Соответственно, под этот двигатель началась разработка нового варианта истребителя с треугольным крылом – Е-6 (МиГ-21Ф). Машина отличалась не только новой силовой установкой со всережимным соплом, позволяющим плавно регулировать тягу на форсаже, но и улучшенной аэродинамикой носовой части фюзеляжа, двухпозиционным носовым конусом, смещенным вниз стабилизатором, наличием одного подфюзеляжного гребня вместо двух и тормозного парашюта в его задней части, новыми элементами оборудования. За счет установки подкрыльевых держателей существенно расширился арсенал истребителя, в который вошли крупнокалиберные НАР, бомбы калибром до 500 кг и зажигательные баки.

Ниша колеса основного шасси Ми Г-21 бис

Передняя опора шасси МиГ-21 бис

Левая основная опора шасси МиГ-21 бис

Весной 1958 г. опытный самолет Е-6/1 был готов к заводским испытаниям. 20 мая летчик-испытатель В.А. Нефедов совершил на нем первый полет. К сожалению, испытания первого Е-6 длились недолго: 28 мая, в седьмом полете, при посадке он потерпел катастрофу. В воздухе произошел помпаж двигателя. Нефедов не разобрался в ситуации и сообщил, что начался флаттер. Это была вполне естественная ошибка, так как оба явления сопровождаются сильной тряской, а Он еще не встречался ни с тем, ни с другим. Двигатель больше не запустился. Расчет на посадку пилот выполнил хорошо, машину вел, используя остаток давления в гидросистеме. Самолет уже находился в одном метре от земли, когда давление в гидросистеме резко упало. Тут же включилось аварийное электроуправление стабилизатором, однако самолет резко клюнул носом, сломал переднюю стойку шасси, перевернулся, прополз по бетону в перевернутом положении и загорелся.

Пожарная служба быстро погасила огонь. Нефедова вытащили из самолета, «скорая» оказала ему первую помощь. Казалось, полученные травмы не были смертельными, пилота отвезли в обычную больницу, но из-за неквалифицированных действий врачей он через несколько часов скончался (сломанное ребро повредило легкое, что во-время не обнаружили). В ходе расследования катастрофы установили, что при посадке произошел отказ гидросистемы из-за падения давления вследствие выхода из строя двигателя, а резервная электрическая система управления не обеспечила необходимой скорости перекладки стабилизатора.

Второй Е-6 решили строить путем переделки серийного Е-5. Причем, учитывая причины катастрофы, в гидросистему самолета включили аварийный насос, а электрический канал управления упразднили. Е-6/2 (бортовой номер «22» красный) поступил на заводские испытания 26 августа 1958 г Их проводил К.К. Коккинаки. Ведущим инженером по испытаниям был А.С. Изотов. Первый вылет с аэродрома ЛИИ состоялся 15 сентября, и до 5 ноября самолет совершил 15 полетов. Затем, в соответствии с приказом председателя ГКАТ, Е-6/2 перебазировали в г. Красноводск на военный аэродром «Армяк», где летные испытания продолжились. Там к Коккинаки присоединился Седов. Всего в рамках этой программы на Е-6/2 было выполнено 46 полетов. Интересно, что для этого потребовалось заменить 3 двигателя P-11Ф-300 (заводские серийные №№ 510, 514 и 519), причем двигатель № 514 полностью выработал свой ресурс.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: