Сидней Уитингтон - История инженерного дела. Важнейшие технические достижения с древних времен до ХХ столетия

- Название:История инженерного дела. Важнейшие технические достижения с древних времен до ХХ столетия

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Центрполиграф

- Год:2021

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9524-5602-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сидней Уитингтон - История инженерного дела. Важнейшие технические достижения с древних времен до ХХ столетия краткое содержание

Книга богато иллюстрирована и написана простым доступным языком, не отягощенным большим количеством технических терминов и деталей.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет.

История инженерного дела. Важнейшие технические достижения с древних времен до ХХ столетия - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

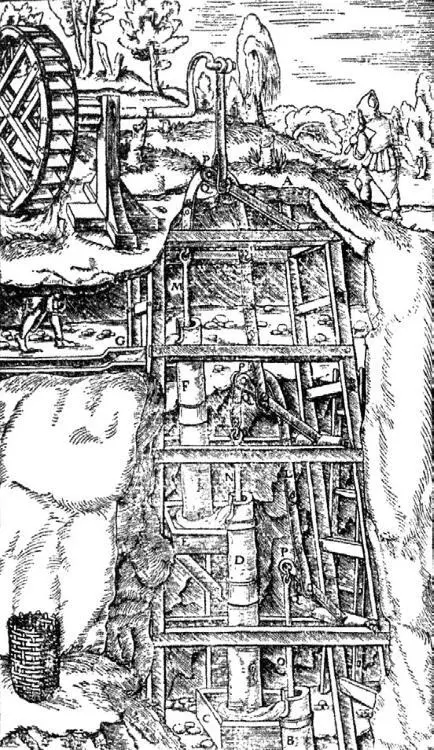

Римляне познакомили разные регионы Европы с вертикальным водяным колесом в последние века империи. Поэт Авсоний писал о нем в IV веке, утверждая, что оно шумно мелет зерно и пилит камни на реке Рур, притоке Мозеля в Германии. Колеса часто крепили к баржам, стоящим на якоре на реках, как в классическом примере, когда Велизарий в 537 году защищал Рим от готов. К XI веку водяные мельницы уже широко применялись для разных целей. Они мололи муку, двигали кузнечные меха, приводили в действие пилы, использовались в сукновальных машинах, для производства бумаги, для нагнетания воды (рис. 5.2). Они работали в соляных шахтах, в пивоварнях, на фабриках.

Рис. 5.1. Самое раннее известное изображение коленного рычага для обеспечения вращательного движения, около 850 г.

В английской Книге Судного дня, датированной 1086 годом, сообщается о нескольких тысячах водяных колес разных типов, использованных на острове, которые обслуживали население, насчитывающее около 2 миллионов человек. Такие колеса часто устанавливали под мостами, чтобы использовать преимущества более быстрого течения там, однако вибрация разрушала мосты. Мост Нотр-Дам в Париже, построенный из дерева в 1413 году, по этой причине был полностью перестроен в 1440 году. Колесо также было приспособлено для использования течения под Лондонским мостом.

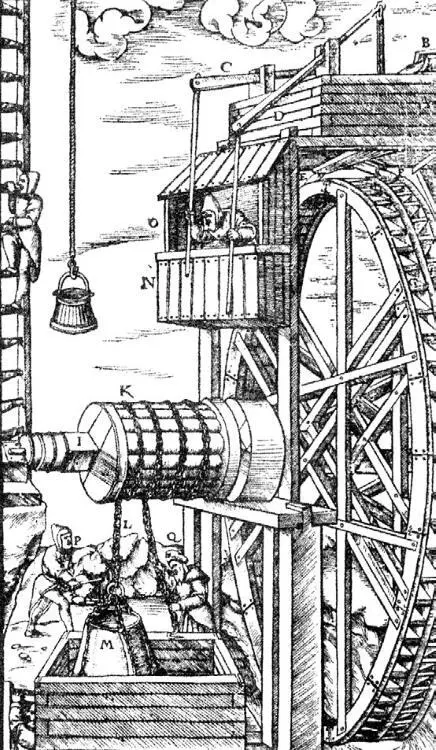

Рис. 5.2. Трехступенчатый насос в шахте рудника, приводимый в движение подливным колесом

Неизвестно, когда кому-то пришло в голову использовать энергию падающей воды, а не течения. Поток энергии может быть постоянным, пока остается постоянным напор воды, которая льется на жернов. В главе 4 упоминается о римском колесе в афинской Агоре, в котором использовалась энергия падающей воды, однако нет никаких указаний на то, что этот тип более или менее широко распространялся до XIV века. Хотя Бирингуччо довольно подробно описывает разные приспособления, используемые в металлургии, он говорит только о «водяных колесах» и считает само собой разумеющимся, что читатели знают, о чем идет речь. В 1556 году Агрикола изобразил верхненаливное водяное колесо (рис. 5.3). Грубые наброски такого колеса периодически появлялись на протяжении XIV века, а значит, люди постепенно оценили его превосходные качества. Водонепроницаемые дамбы и каналы для мельничных потоков было трудно строить и очень дорого обслуживать. Кроме того, население зачастую выступало против, особенно в Англии. Людям не нравилось, что общественные реки запруживаются частными дамбами. Свобода от подобного вмешательства и общий свободный доступ к рекам Англии был определен в Великой хартии вольностей. Подливные колеса

Рис. 5.3. Реверсивное верхненаливное колесо для подъема материала из рудника

в боковой части реки не мешали движению и часто являлись общественной собственностью, поэтому им отдавалось предпочтение. Тем не менее верхненаливные колеса обеспечивали большую энергию и потому мало-помалу вытеснили подливные.

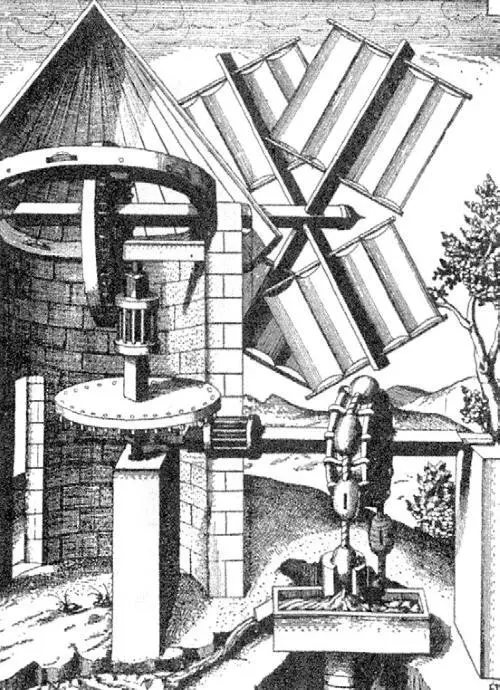

Вторым важным источником энергии, который можно было использовать, являлся ветер. Первые ветряные мельницы в Европе появились в конце XII века. Самые ранние из них имели горизонтальные оси с вертикальными крыльями и, в силу необходимости, были очень маленькими, потому что вся мельница должна была поворачиваться, чтобы поместить крылья против ветра. К XV веку инженеры создали мельницы с наклонными осями и крыльями, установленными так, чтобы эффективнее улавливать ветер. В конце XV века появились так называемые башенные мельницы (рис. 5.4), что дало возможность строить мельницы больших размеров, ведь для перемещения крыльев достаточно было двигать только подвижный верх постройки. Как и водяные колеса, ветряные мельницы приводили в движение разные типы машин, и они были особенно популярны, а наибольшее распространение получили на равнинах северо-запада Европы, где не так уж много водопадов или быстротекущих рек. Ветряные мельницы избавляли от необходимости строить дорогостоящие дамбы для верхненаливных водяных колес.

Другим важным прорывом в использовании энергии ветра стало изобретение рангоута и такелажа для парусных судов, что позволило им менять направление по отношению к ветру, тем самым сделав суда независимыми от направления ветра и мускульной силы гребцов. В самом начале нашей эры жители Северной Европы строили суда с прямыми парусами, что позволяло им в какой-то степени плыть против ветра. Они имели возможность менять галс, потому что ставили мачты ближе к корме, чем средиземноморские судостроители, и команда могла повернуть парус почти вдоль диаметральной плоскости судна. Парусное вооружение совершенствовалось в период Средневековья, и, когда Вильгельм Завоеватель в 1066 году пересек Английский канал, он плыл на судах с прямыми парусами, которые не требовали наличия гребцов.

Рис. 5.4. Ветряная мельница и цепной насос XVII в.

(из Strada, Kunstliche Abriss, 1617–1618)

Пока эти усовершенствования шли в Северной Европе, на Средиземноморье появились косые паруса. Треугольный латинский парус возник в Юго-Западной Азии, откуда его принесли мусульмане во время завоеваний VII века. Греческие суда использовали латинский парус в IX веке, а суда итальянских городов – в XI. Когда на средиземноморских судах появились латинские паруса, весла им больше не потребовались. После XII века латинское парусное вооружение начало использоваться по всей Европе. В XV веке треугольный парус объединили с северным прямым парусом, и такая комбинация парусов позволила великим авантюристам того времени в конце XV и начале XVI века совершать грандиозные географические открытия. Новое парусное вооружение увеличило расстояние, которое может пройти судно, существенно снизив численность команд, более чем в два раза увеличив скорость и освободив людей от тяжелейшего труда – гребли.

Третьим новым источником энергии стала лошадь. В древности лошадь была самой неэффективной тягловой силой, поскольку ярмо, тогда использовавшееся, при увеличении усилия душило животное. Более того, без прибитых гвоздями подков лошадь нередко ломала копыта и становилась бесполезной. К X веку люди изобрели хомут, который опирался на плечи лошади и не душил ее. Также появилась подкова и двойная упряжь, позволявшая тащить груз нескольким лошадям. Лошадь быстрее и эффективнее быка, поэтому постепенно стала бесценным источником энергии в сельском хозяйстве и для приведения в действие машин.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: