Антон Первушин - Битва за звезды-2. Космическое противостояние (часть I)

- Название:Битва за звезды-2. Космическое противостояние (часть I)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ООО «Издательство ACT»

- Год:2004

- Город:МОСКВА

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Антон Первушин - Битва за звезды-2. Космическое противостояние (часть I) краткое содержание

Перед вами книга, рассказывающая об одном из главных достижений XX века — космонавтике, которую весь мир считает символом прошлого столетия. Однако космонавтика стала не только областью современнейших исследований науки и достижений техники, но и полем битвы за космос двух мировых сверхдержав — СССР и США. Гонка вооружений, «холодная война» подталкивали ученых противоборствующих систем создавать все новые фантастические проекты, опережающие реальность.

Данный том посвящен истории бурного развития космонавтики во второй половине XX века, альтернативным разработкам и соперничеству между Советским Союзом и США.

Книга будет интересна как специалистам, так и любителям истории.

Битва за звезды-2. Космическое противостояние (часть I) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Однако при входе в атмосферу аппарат был поврежден.

Два года спустя аналогичные испытания прошел экспериментальный ракетоплан «М-12» — такой же конус, но с четырьмя стабилизаторами.

К 1963 году, с появлением проекта мощной ракеты-носителя «УР-500» («Протон»), Владимир Челомей расширил программу модульного космического корабля для решения широкого спектра задач, как оборонного, так и научного и народно-хозяйственного значения. Для решения военных задач по разведке и инспекции спутников воздушно-космический аппарат оснащался орбитальным двигателем маневрирования, системами наведения и сближения, оружием «космос-космос». Позднее ракетоплан намечалось использовать для научных задач, включая полет на Луну и возвращение с приземлением, а также как средство по эксплуатации около земного пространства.

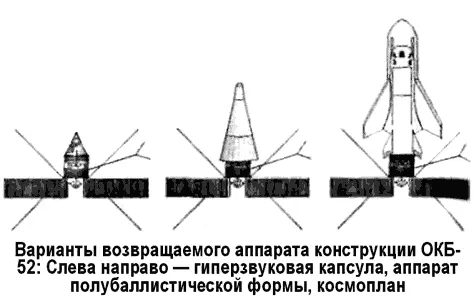

Возвращаемые аппараты для системы, разрабатываемой Челомеем, могли быть трех типов: гиперзвуковая капсула с низким аэродинамическим качеством, аппарат баллистической или полибаллистической формы с умеренным аэродинамическим качеством и космоплан.

Аппарат последнего типа входил в атмосферу в контейнере теплового экрана, который сбрасывался после прохождения верхних слоев атмосферы. Затем разворачивались крылья изменяемой стреловидности, и космический корабль планировал к ВПП, причем с помощью турбореактивных двигателей он мог уйти на второй круг.

В 1964 году Челомей представил командованию ВВС проект 6,3-тонного беспилотного ракетоплана «Р-1», оснащенного М-образным складным (средняя часть вверх, концы вниз) крылом переменной стреловидности, и его пилотируемого варианта «Р-2» массой 8 тонн. Ракетоплан выводился на низкую околоземную орбиту ракетой-носителем Сергея Королева «Союз» или «УР-500» («Протон») самого Владимира Челомея. Перегрузка на спуске должна была составить всего лишь от 3,5 до 4 g, в отличие от 9-11 g на спускаемом аппарате типа «Восток». Ракетоплан мог маневрировать по курсу в более широком диапазоне, чем вариант с крылом изменяемой стреловидности, и гарантировал быстрое приземление на советской территории почти с любой орбиты. Были сделаны уже и макеты этих машин, но…

После смещения Хрущева, поддержкой которого пользовался Челомей, в ОКБ нагрянула комиссия, руководимая Мстиславом Келдышем. Многие проекты были закрыты, в том числе и проекты ракетопланов «Р-1» и «Р-2».

Авиационно-космическая система «Спираль»

Еще с 1962 года ОКБ-155 Артема Микояна в инициативном порядке проводило исследования комбинированных воздушно-космических систем.

По мнению «микояновцев», замена баллистической ракеты на самолет-носитель обеспечивала широкую возможность выбора координат точки запуска, исключая привязку к сложному и дорогому наземному стартовому комплексу.

Кроме этого отпадала необходимость в создании «зон отчуждения» и выбора траектории выведения. Все это позволяло значительно расширить возможности военного использования космических систем и выглядело адекватным ответом на программу «Дайна-Сор». 17 октября 1964 года, через сутки после свержения Никиты Хрущева, была создана комиссия по расследованию деятельности ОКБ-52. 19 октября Владимиру Челомею позвонил главком ВВС Константин Вершинин и сообщил, что, подчиняясь приказу, вынужден передать все материалы по космопланам в ОКБ Микояна.

После передачи проектов Павла Цыбина по «ПКА» из ОКБ-1 Сергея Королева и по ракетопланам серии «Р» из ОКБ-52 Владимира Челомея в бюро Артема Микояна началась разработка аэрокосмической темы под условным наименованием «Спираль».

Официально создание воздушно-космической системы «Спираль» («Тема 50», позднее — «105–205») было инициировано приказом Министерства авиационной промышленности от 30 июля 1965 года. Число «50» в названии теми символизировало приближающуюся 50-ю годовщину Великого Октября, когда должны были состояться первые дозвуковые испытания прототипа.

В конце 1965 года вышло постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР о создании Воздушно-орбитальной системы (ВОС) — экспериментального комплекса пилотируемого орбитального самолета «Спираль». Конкурентный проект разрабатывался в ОКБ Сухого, собиравшегося использовать в качестве воздушного носителя самолет «Т-4» («100»).

В соответствиями с требованиями заказчика конструкторам поручалось создать ВКС, состоящую из гиперзвукового самолета-разгонщика (ГСР) и орбитального самолета (ОС) с макетным ускорителем. Старт системы — горизонтальный, с использованием разгонной тележки. После набора скорости и высоты с помощью двигателей ГСР происходило отделение орбитального самолета и набор скорости с помощью ракетных двигателей двухступенчатого ускорителя. Боевой пилотируемый одноместный ОС многократного применения планировалось использовать в вариантах разведчика, перехватчика или ударного самолета с ракетой класса «орбитаЗемля», а также для инспекции космических объектов.

Диапазон опорных орбит составлял 130–150 километров, задача полета должна была выполняться в течение двух или трех витков. Маневренные возможности орбитального самолета с использованием бортовой ракетной двигательной установки должны были обеспечивать изменение наклонения орбиты на 17° (ударный самолет с ракетой на борту — 7°) или изменение наклона орбиты на 12° с подъемом на высоту до 1000 километров. После выполнения орбитального полета космоплан должен входить в атмосферу с большим углом атаки (45–65°), управление предусматривалось изменением крена при постоянном угле атаки.

На траектории планирующего спуска в атмосфере задавалась способность совершения аэродинамического маневра по дальности от 4000 до 6000 километров с боковым отклонением в 1100–1500 километров. В район посадки ОС выводится с выбором вектора скорости вдоль оси взлетно-посадочной полосы и совершает посадку с применением турбореактивного двигателя на грунтовой аэродром II класса со скоростью посадки 250 км/ч.

29 июня 1966 года Глеб Евгеньевич Лозино-Лозинский, назначенный Главным конструктором системы, подписал подготовленный аванпроект.

Согласно аванпроекту аэрокосмическая система расчетной массой 115 тонн состояла из многоразового гиперзвукового самолета-разгонщика (ГСР, «Изделие 50–50», «Изделие 205»), несущего на себе орбитальную ступень, состоящую собственно из многоразового орбитального самолета («Изделие 50», «Изделие 105») и одноразового двухступенчатого ракетного ускорителя.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: