Михаил Ермаков - Технология декоративно-прикладного искусства. Основы дизайна. Художественное литье. Учебное пособие

- Название:Технология декоративно-прикладного искусства. Основы дизайна. Художественное литье. Учебное пособие

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2012

- Город:Нижний Тагил

- ISBN:978-5-9904023-1-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Ермаков - Технология декоративно-прикладного искусства. Основы дизайна. Художественное литье. Учебное пособие краткое содержание

Технология декоративно-прикладного искусства. Основы дизайна. Художественное литье. Учебное пособие - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Европейский континент был заселен в древности различными народами и племенами. Кроме греков, этрусков и римлян, история и культура которых сейчас хорошо известна, большую часть Западной Европы занимали многочисленные племена кельтов. На юго-восточном побережье Франции обитали лигуры. Многие германские племена заселяли обширные пространства современной Германии от Эльбы до Рейна. Испанию занимали иберийские племена и кельтиберы, Британские острова – саксы и кельты. На восточном берегу Адриатического моря, в Истрии, жили воинственные иллирийские племена. Земли от Карпат до Балкан принадлежали фракийцам. Скифы владели обширными территориями юга наше Родины.

Кельты были одной из самых значительных народностей Европы. О кельтах впервые упоминают греческие историки V в. до н. э. Гекатей Милетский и Геродот. Позже римляне назвали кельтов галлами, а земли, ими населенные, Галлией. Это наименование прочно вошло в язык римлян и в историю.

Кельтские, или галльские, племена быстро развивались экономически и культурно, и в период между VI–III вв. до н. э. они постепенно заселили северную Испанию, Британию, южные районы Германии и территорию современных Венгрии и Чехии. Отдельные кельтские племена проникли в Иллирию и на Балканы – во Фракию. В III в. до н. э. Полчища кельтов двинулись на Македонию и Г рецию, прошли с боями в Малую Азию, где часть их осела и стала известна под именем галлатов.

Культура Западной Европы X–VI вв. до н. э. получила в науке название гальштатской. Вблизи верхнеавстрийского города Гальштата впервые были обнаружены остатки этой своеобразной культуры, прошедшей в своем развитии несколько этапов. Впоследствии памятники такого рода были открыты во многих местах Европы. Расцвет гальштаской культуры падает на VII–VI вв. до н. э., когда народы Западной Европы пришли в тесное соприкосновение – в результате торгового обмена – с греческими и этрусскими городами.

Области распространения гальштатской культуры в VII–VI вв. до н. э. характеризуются великолепными погребениями членов кельтских знатных родов. В большой полукурганной могиле вместе с покойным хоронили четырехколесные повозки, богато украшенную конскую сбрую, дорогие ювелирные украшения, золотые венцы и диадемы, бронзовые сосуды, статуэтки и многочисленную керамику, простую местной работы и расписную греческую. Многочисленные изделия гальштатского художественного ремесла украшены разнообразными геометризированными орнаментами, не исключающими изображения человека, животного или растения.

К VI в. до н. э. относится крупное кельтское укрепление Латиск во Франции (на Монт-Лассуа, на запад от Шатильон-сюр-Сен). На склоне холма обнаружено укрепление, внутри которого сохранились следы жизни его обитателей. Здесь среди сотен тысяч обломков глиняных сосудов местной работы, множества бронзовых застежек-фибул найдено большое число чернофигурной греческой керамики. Такая керамика шла из греческих городов.

Особый интерес представляет собою захоронение VI в. до н. э. кельтской «княгини», открытое в 1953 году также в районе Шатильон-сюр-Сен в местечке Викс. Под курганом диаметром 42 метра устроена деревянная погребальная камера. На четырехколесной повозке было положено тело молодой женщины в золотой диадеме (весом в 480 г), с золотыми браслетами и ожерельями из янтаря. Кроме погребальной колесницы в камере находились еще четыре повозки и огромный бронзовый котел высотою 164 сантиметров и весом 208 килограмм. Форма котла типично греческая – это кратер. Шейку грандиозного по своим размерам сосуда охватывает литой рельефный фриз. На крышке кратера помещена статуэтка женщины с покрывалом на голове (рис. 1.20). Общая гармония формы, изящество статуэтки, превосходная работа всех литых частей сосуда говорит о работе первоклассного греческого мастера.

Рис. 1.20. Статуэтка на крышке кратера. Из Викс. Бронза. VI в. до н. э. Франция, музей в Шатильон-сюр-Сен. [100]

Бронзовый сосуд такого масштаба неизвестен в других центрах античного мира – ни в Греции, ни в Этрурии, славившейся своими бронзовыми изделиями.

Культура кельтов, начиная с середины VI в. до н. э. и далее, получила в науке название латенской культуры. Первые открытия памятников этой культуры были сделаны на берегу залива Латен на Невштательском озере в Швейцарии. Латен, богатая, разнообразная в своем проявлении культура, развивалась в течение VI–II вв. до н. э. и охватила территорию современной Франции, Швейцарии, районы рек Рейна и Марны, верховий Дуная вплоть до Чехии.

Развитие прикладного искусства характерно для культуры латен. Орнаменты, составленные из лепестков, веток, листьев, изображение животных и головы человека – главные мотивы в украшениях оружия, ювелирных изделий, надгробий и культовых памятников из камня и бронзы. Подобные мотивы служили мастерам для разработки самых различных декоративных комбинаций.

В районе французского города Орлеана в местечке Неви-ан-Суллиа открыта целая группа бронзовых фигур. Предполагают, что в этом месте было святилище друидов, жреческой кельтской касты, учение и обряды которой участники священнодействий хранили в строгой тайне. Среди бронз найдена статуя кабана (длиной 1,26 метра, высотой 0,64 метра); точно и живо схвачены не только строение животного, но и сила и порывистость его. Выразительна и статуэтка спокойно стоящего оленя – воплощение бога Цернуноса.

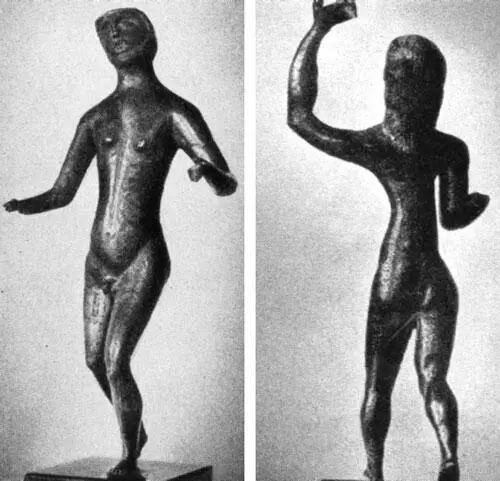

Редкими среди произведений кельтского искусства III–I вв. до н. э. являются бронзовые фигуры обнаженных танцовщицы и танцора (рис. 1.21). Гибкость фигуры, пластичность жестов, мягкость линий контура столь выразительны, что зритель не сразу замечает упрощенность лепки, некоторую нескладность пропорционального построения.

Рис. 1.21. Статуэтка танцора и танцовщицы. Из Неви-ан-Сюлли. Бронза. III–I вв. до н. э. Франция, музей в Орлеане. [100]

Еще дальше на север в район Сены и Уазы (в Буре) найдена, относящаяся ко II в. до н. э., небольшая бронзовая статуэтка (высотой 0,45 м) юноши, сидящего со скрещенными ногами. Его продолговатое лицо с широко открытыми и четко обрисованными глазами, инкрустированными эмалью, волосы, расположенные ровными прядками, типичны для кельтского искусства. Несколько обобщенно, но гораздо мягче и пластичнее, чем статуи VI в. до н. э., промоделированный корпус заканчивается короткими ножками с оленьими копытами. Это бог-олень Цернунос (рис. 1.22). Образ этого божества встречается не раз и позднее в разных местах кельтского мира.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Михаил Гельберт - Физиологические основы поведения и дрессировки собак [Учебное пособие]](/books/1075643/mihail-gelbert-fiziologicheskie-osnovy-povedeniya-i.webp)