Михаил Ермаков - Технология декоративно-прикладного искусства. Основы дизайна. Художественное литье. Учебное пособие

- Название:Технология декоративно-прикладного искусства. Основы дизайна. Художественное литье. Учебное пособие

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2012

- Город:Нижний Тагил

- ISBN:978-5-9904023-1-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Ермаков - Технология декоративно-прикладного искусства. Основы дизайна. Художественное литье. Учебное пособие краткое содержание

Технология декоративно-прикладного искусства. Основы дизайна. Художественное литье. Учебное пособие - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

При освоении чужих земель кочевники, как правило, впитывали культуру разоренных племен и народов, развивая на ее основе свою. На новых землях скифы застали оседлые племена с довольно высокой культурой – около III тыс. до н. э. – там уже научились обрабтывать медь. В начале II тыс. до н. э. на территории многих теперешних областей Украины и юга России получила распространение бронза. Начало I тыс. до н. э. ознаменовалось резким увеличением ее производства. Технические приемы литья достигают при этом высокого уровня и разнообразия. Достаточно сказать, что к этому времени многие народы уже владели секретом литья по восковым моделям, несколькими способами формообразования отливок, в том числе и художественных. На этой основе с VIII по III в. до н. э. складывается особая культура скифских племен.

К началу IV в. до н. э. Скифия достигла наибольшего расцвета и стала могущественной силой ЮгоВосточной Европы. В это время особенно усилились контакты скифов с эллинским миром. В столице скифов Неаполе скифском (окраина современного Симферополя) были найдены каменные сооружения и мавзолей скифского царя, росписи на стенах склепов, рельефы с изображением скифских царей.

Древние греческие и римские авторы, не очень восторгаясь варварами-скифами, тем не менее, отмечали скифских мастеров, высоко оценивая достижения металлургов-кузнецов и литейщиков, в частности, оружейников. Особенно прославились скифы художественными отливками из золота, проявив при этом не только литейное мастерство, но и искусство ваятелей.

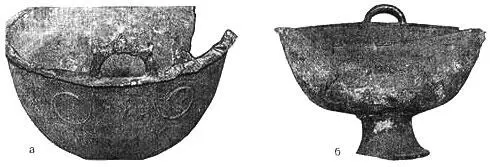

Высоким мастерством отличались скифские литейщики (VII–III в. до н. э.). Подтверждением тому могут служить бронзовые котлы для варки пищи, незаменимые при кочевом образе жизни, (рис. 1.30). Котлы украшали литыми узорами, фигурами козлов, растений, культовыми знаками.

Рис. 1.30. Скифские бронзовые котлы (коллекция ГМИИ): а – с фигурной ручкой и «шнуровым» орнаментом; б – с простой дугообразной ручкой.

Для пришедших в Причерноморье скифов характерным был родовой, а позже общинный строй, который подразумевал коллективное приготовление большого количества вареной пищи. Для этого скифы, как и некоторые другие народы и племена, использовали большие (высотой до 1 метра) круглые бронзовые котлы на одной (втульчатой) ножке. Почти все из дошедших до наших дней котлов, а их хранится в разных музеях России и Украины достаточно много, представляют собой своеобразные художественные отливки. Во многих случаях орнамент выполнен наложением на восковую рубашку двухвиткового шнура толщиной около 4 мм, поэтому стиль получил название «шнуровой». Иногда орнамент имеет сложные дополнения в виде фигур козлов, пальметок (стилизованный лист в орнаменте), букраний (изображение головы быка) или солярных знаков (знаков солнечного культа). В торце верхнего края котла отливали от двух до восьми вертикальных ручек дугообразной формы или в виде стилизованных зверей. Изредка ручки выполняли в виде простых боковых приливов, часто к верхней части корпуса [28]. Небольшая толщина стенки, конфигурация, художественные украшения – все это делало котел сложным для литья. Между тем, скифы пошли на еще большее усложнение – они отливали корпус заодно с ножкой, часто орнаментированной горизонтальными и вертикальными валиками, зигзагами и «шнуровым» рисунком. Такую непростую технику изготовления котла могли себе позволить лишь мастера, владеющие самыми высокими приемами литья.

Отливали котлы дном кверху. Форму для них изготовляли следующим образом. Специально по шаблону вращения выполняли глиняный болван, затем на него наносили восковую модель котла, или, как ее называют литейщики, восковую рубашку. Шаблон вращали на оси, которую перед нанесением восковой рубашки вынимали, а след от оси – узкое цилиндрическое отверстие – забивали глиной.

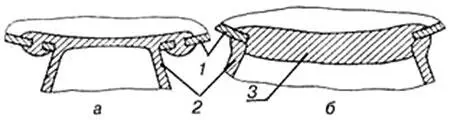

Наружная форма состояла из двух частей (если не считать тех, которые формовали ушки): в одной формировались ножка и литник, а в другой – наружная часть корпуса. У некоторых котлов корпус и втульчатая ножка скреплялись особой литой «заклепкой»: вначале отливали самостоятельно две части котла с соответствующими отверстиями в месте их стыка (в дне корпуса и в верхней части ножки). Затем обе части составляли вместе, и место сопряжения заливали жидким металлом, в результате чего образовывалась своеобразная литая «заклепка», плотно скрепляющая обе половины котла (рис. 1.30). Вероятно, что такие «заклепки» использовались и в ремонтных целях, когда втульчатая ножка обламывалась. Во всяком случае, такая находка скифских литейщиков была весьма кстати, так как новые котлы в Скифии ценились высоко.

В одном из вариантов видно, что ручка и корпус котла изготавливались не одновременно – вероятно, в литейную форму котла закладывали предварительно отлитые ручки. На рис. 1.31 показаны типы соединения методом литья корпуса и ножки котла. В первом примере (рис. 1.31, а) на готовый корпус (1) заливали ножку (2). Во втором (рис. 1.31, б) – отдельно отливали корпус (1) и ножку котла (2), а затем соединяли их наплавкой (3). Анализируя технологический процесс изготовления цельнолитых котлов (были и такие), специалисты пришли к выводу, что при выполнении части литейной формы, обрамляющей внутреннюю поверхность, мастера применяли шаблон с вертикальной осью вращения [94]. Этот прием впоследствии широко использовали для литья крупных колоколов.

Рис. 1.31. Типы стыка корпуса и ножки составных бронзовых котлов из скифских курганов: а – Келермес [94], б – Солоха. [72]

Верховная власть принадлежала царю самого могущественного племени – скифов царских.

Греческий историк Геродот в главе 81 четвертой книги писал, что один из царей Скифии решил определить, сколько скифов живет на свете, и приказал каждому из них принести по одному бронзовому наконечнику стрелы. Из этих стрел был отлит огромный котел. Диаметр скифского Царь-котла составлял 2,5 метра, а высота – около 3 метра, масса превышала 10 тонн. Котел был украшен характерным орнаментом, литыми фигурками животных.

Скифы применяли стрелы с граненым втульчатым наконечником из бронзы, которые отливались в металлических формах – кокилях (литье см. специальную главу ниже).

Большая потребность в стрелах вызвала необходимость создания особого способа их изготовления. Существующие способы изготовления отливок в каменных, глиняных и песчаных формах не позволяли решить задачу массового изготовления наконечников стрел. Скифы пошли по совершенно новому пути – применили металлические формы. Удивительным является то, что в Скифии около 2,5 тысяч лет тому назад успешно применяли этот способ и даже использовали металлические стержни [84].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Михаил Гельберт - Физиологические основы поведения и дрессировки собак [Учебное пособие]](/books/1075643/mihail-gelbert-fiziologicheskie-osnovy-povedeniya-i.webp)