Михаил Свирин - Танковая мощь СССР часть II В тяжкую пору

- Название:Танковая мощь СССР часть II В тяжкую пору

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Яуза, ЭКСМО

- Год:2009

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Свирин - Танковая мощь СССР часть II В тяжкую пору краткое содержание

Полная история создания, совершенствования и боевого применения советского танка – с 1919 года, когда было принято решение о производстве первого из них, и до смерти Сталина. Первое издание 3-томной «Истории советского танка» Михаила Свирина стало настоящим событием в военно-исторической литературе, одним из главных бестселлеров жанра. Для нового, расширенного и исправленного и окончательного издания, фактически закрывающего тему, автор радикально переработал и дополнил свой труд эксклюзивными материалами и фотографиями из только что рассекреченных архивов.

Танковая мощь СССР часть II В тяжкую пору - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Подвеска Т-60 также была заимствована от Т-40 с некоторым усилением торсионов. Ширина траков гусеничных цепей составляла 260 мм.

Электрооборудование Т-60 было выполнено по однопроводной схеме с бортовым напряжением 6 В. В качестве источников электроэнергии использовались: две аккумуляторные батареи ЗСТЭ-112 и генератор Г-41 мощностью 0,2 кВт с реле-регулятором РРА-364. На линейных танках вторая аккумуляторная батарея являлась запасной, тогда как на командирских, оснащенных радиостанцией 71-ТК-З, она была включена в бортовую сеть. В начале 1942 г. в войска посту пат и танки лишь с одной батареей.

В состав потребителей электроэнергии входили электростартер СЛ-40, приборы системы зажигания, электрический сигнал, лампы освещения отделений управления и боевого, лам па-переноска, аппаратура внутренней и наружной световой сигнализации.

Для борьбы с пожарами использовались два ручных тетрахлорных огнетушителя. Во время тушения пожара экипаж должен был одевать противогазы, так как при разложении огнегасящего состава от высокой температуры выделялся ядовитый газ фосген. Огнетушители крепились в кронштейнах на бортах корпуса справа и слева от механика-водителя.

Танк Т-34 выпуска скорее всего завода № 183 весны 1941 г..

Харьковский конвейер

22 июня 1941 г. выпуск средних танков в СССР велся на заводах № 183 в Харькове и СТЗ в Сталинграде. Распоряжением наркома среднего машиностроения В. Малышева в первый день войны на всех предприятиях (включая отмеченные) было объявлено казарменное положение. 24 июня 1941 г. Нарком обороны маршал С. Тимошенко и начальник ГШ КА Г. Жуков обратились к Председателю СНК СССР И. Сталину с докладной запиской, в которой говорилось, что «согласно Постановлению СНК и UK ВКП (б) № 1216-502 от 5 мая 1941г. завод № 183 должен выпустить в 1941 г. 500 шт. улучшенных Т-34 с броней 60мм…

В связи с создавшейся обстановкой считаем целесообразным впредь до изготовления, испытания образцов улучшенного танка и организации серийного производства продолжать выпуск « Т-34», находящихся на производстве в настоящее время».

Видимо, докладная «сработала»», так как на следующий день вышло постановление СНК СССР и ЦК ВКП (б) «Об увеличении выпуска танков KB, Т-34 и Т-50, артиллерийских тягачей и танковых дизелей на III и IV квартал 1941 года», в котором были определены задачи по увеличению выпуска средних танков Т-34, но не Т-34М. Нарком среднего машиностроения В. Малышев конкретизировал это постановление. свернув своим распоряжением все работы по модернизации Т-34. а все силы бросил на увеличение суточного производства освоенных в серии танков.

Тем временем был образован Государственный Комитет Обороны (ГКО), на первом же заседании которого, состоявшемся I июля 1941 г., было принято постановление № 1 «Об организации производства средних танков на заводе «Красное Сормово». Однако до битвы под Москвой вклад этого завода в общую картину производства был незначительным. Поэтому мы пока опустим историю танкостроения на этом заводе.

Сборочный цех Харьковского завода имел небольшой конвейер, созданный для производства танков БТ (массой не свыше 18-20 т). который был приспособлен и для выпуска Т-34. При конвейерном выпуске Т-34 производительность завода могла составить, по оценкам техотдела Наркомата среднего машиностроения, от 300 машин в месяц, но для его нормальной загрузки мощности механического и литейного цехов были недостаточны. Особенно узким местом был зуборезный участок. сильно тормозящий производство КПП и трансмиссии в целом.

Для увеличения выпуска танков Т-34 в первой декаде июля 1941 г. ГКО предписал НКСМ организовать на Харьковском тракторном заводе (ХТЗ) производство для танков Т-34 коробок перемены передач. бортовых редукторов, главных фрикционов, бортовых фрикционов, а также ведущих колес и опорных катков.

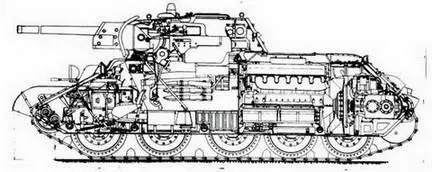

Компоновка танка Т-34 выпуска 1941 г.

Это было весьма своевременно, и если в июне I94I г. заводом было сдано заказчику лишь 170 танков, то уже в июле – 209, а в августе 1941 г. – 266 боевых машин.

Однако не только организация конвейерного выпуска способствовала увеличению производительности завода. В июле 1941 г. КБ завода № 183 получило задание по всемерному упрощению танка для увеличения его выпуска на существующих площадях при существующем оборудовании.

Инженер-технолог Терзиянц для упрощения сборки корпуса танка Т-34 предложил исключить гужоны (винты), которыми носовая балка крепилась к лобовым броневым листам, оставив только сварку. Сборка корпуса значительно упростилась, но форма носовой балки стала столь невыгодной с точки зрения термообработки, что при закалке балку скручивало «винтом». Попытки справиться с этим злом эффекта не принесли. Поэтому для уменьшения деформаций балку начали лишь слегка прикаливать, что значительно ухудшало ее сопротивляемость.

Испытания обстрелом показали, что балка стаза пробиваться из трофейной 37-мм противотанковой пушки РаК-35/36, самой массовой в немецкой армии, но выгоды, которые да ваз о такое соединение, были неоспоримы. Поэтому представитель заказчика скрепя сердце подписал такое решение, обосновав, что вероятность попадания снаряда точно в балку носа крайне незначительна.

Пытаясь исправить этот дефект, инженер Выпирайленко предложил конструкцию безбалочного носа, но реализовать ее в то время не смогли.

Одной из наиболее важных задач, поставленных перед КБ, было упростить процесс формования башни для ее последующей отливки, ибо сложная форма изделия создавала массу неудобств и приводила к появлению литьевого брака. К тому же она требовала применения только «люберецкого песка», причем самого высокого качества. Понятное дело, что с поставками песка из Люберец в Харьков появились большие трудности, и эта задача была объявлена наиболее приоритетной.

Новая форма башни была разработана в августе 1941 г. Ее особенностью было то, что она вполне годилась как для существовавшего погона диаметром 1420 мм, так и для уширенного до 1600 мм. При ее формовке почти не образовывались «замки», легко осуществлялся «выпор» для выпуска воздуха при заливке металла. Однако до эвакуации опробовать отливку указанной башни не удалось.

В августе же в производство принимается упрощенный люк механика-водителя с двумя смотровыми приборами – «глазками» вместо трех, что упростило конструкцию танка в целом и улучшило обзор с водительского места. Однако в серии он был недолго, так как вскоре завод отбыл в эвакуацию.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: