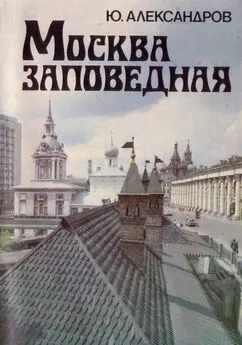

Ю. Александров - Москва заповедная

- Название:Москва заповедная

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Московская правда

- Год:1987

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ю. Александров - Москва заповедная краткое содержание

Слово «заповедный», по свидетельству толкового словаря русского языка В. Даля, означает: особенно дорогой, заветный, а потому тщательно оберегаемый, неприкосновенный. Заповедные места столицы дороги и близки сердцу москвича, а их историческая и художественная ценность непреходяща. Каждая такая улица, составляя часть живой плоти современного города, — своеобразная экспозиция, развернутая под открытым небом, в которой достопримечательности и исторические ассоциации, с ними связанные, составляют мощные полюсы притяжения туристов и любознательных москвичей. Ведь посещение мест, отмеченных памятью народной, в наши дни — настоятельная культурная потребность человека.

Заповедные места столицы раскрывают свое очарование по-разному. У каждого из них богатая история. Застройка этих зон многослойна. Она несет отпечаток многих эпох являет пример смены эстетических вкусов, подчас кричащих контрастов. Городская застройка — не мертвые камни, а безмолвные свидетели ушедших времен. Это воспоминание о «звездных часах» жизни города, крутых поворотах его биографии, творческом взлете гения и будничном труде многих поколений, оставивших нам драгоценное наследие.

Москва заповедная - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В архитектурный ансамбль Соборной площади входит однокупольная церковь Ризположения. Она была возведена в 1484–1485 годах псковскими мастерами на месте более ранней, в память о спасении Москвы от нападения хана Мазовши. По контрасту с могучим Успенским собором она кажется совсем миниатюрной. На высоком подклете поднимается куб с трехчастным делением фасадов и позакомарной кровлей. Центральная закомара крупнее и выше боковых. Стройный барабан, увенчанный шлемовидным куполом, базируется на восьмигранном постаменте. Устремленное, ввысь сооружение отличается изяществом линий и живописностью.

Главенствующее место в архитектурном ансамбле Кремля занимает столп-колокольня, прозванная Иваном Великим. Наиболее впечатляющее «высотное» сооружение старой Москвы возведено Боном Фрязиным в 1505–1508 годах и надстроено почти столетие спустя по указанию царя Бориса Годунова. Об этом свидетельствует надпись славянской вязью из золота, опоясывающая верхний ярус под куполом. Гигантские восьмигранники, тремя ярусами плавно нарастая ввысь, за поясом вытянутых кверху кокошников переходят в цилиндр, который завершается луковичной главкой. Каждый из верхних ярусов по высоте ниже предыдущего. Их суживающаяся кверху форма, уменьшение с высотой проемов «звона» и размеров деталей придают удивительную стройность и особый взлет гигантскому по тем временам сооружению.

Памятник славы Русского государства — колокольня высотой 81 м одновременно служила боевой дозорной вышкой. В течение веков она господствовала в застройке Москвы, определяя, ее силуэт. В арках висят колокола. Всего их — 21.

В 1812 году войска Наполеона перед бегством из Москвы пытались взорвать колокольню. Но она выстояла. Были разрушены только Звонница и Филаретова пристройка (восстановлены вскоре после окончания войны архитектором Д. Жилярди по проекту Л. Руска). В наши Дни удалось выяснить конструктивную особенность основания столпа. Оказалась, что оно имеет глубину всего 4,3 метра. Тем самым было опровергнуто мнение, что фундамент заложен на большой глубине. Исследования показали, что колокольня покоится на восьмигранном каменном основании, опирающемся на сваи.

У подножья колокольни на постаменте возвышается самый большой колокол в мире — Царь-колокол. Он отшит Иваном и Михаилом Моториными в 1733–1735 годах. Спустя два года в Москве произошел сильный пожар. Во время его тушения находившийся в отливочной яме колокол дал трещины. От него откололся осколок весом 11,5 тонны.

Почти столетие спустя, в 1836 г. уникальный памятник художественного литья был поднят и установлен на постамент. Царь-колокол имеет диаметр в основании — 6 метров 60 сантиметров, а вес — 200 тонн. Он украшен рельефными портретами и орнаментом.

По соседству с Царь-колоколом расположен другой выдающийся образец русского литья — Царь-пушка. Ее калибр — 890 мм. Длина ствола — 5 метров 34 см, вес — 40 тонн. Ствол орудия украшен орнаментальными поясками из пальметт.

Пушка отлита Андреем Чоховым в Москве на Пушечном дворе в 1586 году и предназначалась для обороны Спасских ворот Кремля. Однако судьба пушки сходна с историей Царь-колокола. Так же как в последний ни разу не звонили, из Царь-пушки ни 'разу не выстрелили. Декоративный лафет и ядра весом около тонны каждое отлиты из чугуна в XIX столетии. В 1980 году Царь-колокол и Царь-пушка были тщательно отреставрированы.

Напротив, вдоль фасада Арсенала можно увидеть еще около 40 пушек XVI–XVII веков: «Троил» (отлитая А. Чоховым), «Волк», «Лев», «Гамаюн» и др. Рядом с ними — множество трофейных орудий, захваченных у войск Наполеона в 1812 году. С севера Соборную площадь ограничивает комплекс зданий Патриаршего двора. Он сложился на основе усадьбы митрополита, который в XIV веке перенес свою резиденцию в Кремль, и состоит из Патриарших палат и собора Двенадцати апостолов.

Хотя работы производились под наблюдением строителя Теремного дворца Антипа Константинова (1653–1655 гг.) архитектурный облик Патриаршего двора, демонстративно декларируя приверженность к древней традиции, резко отличается от живописных царских чертогов. Мощная гладь стен Патриарших палат рельефно оттеняется аркатурным пояском, перекликающимся с декором могучего соседа — Успенского собора. Трехэтажные палаты подобно Теремному дворцу имеют множество лестниц, переходов и помещений, из которых самое большое — Крестовая палата. Перекрытая сомкнутым сводом без опоры в центре, она производила на современников сильное впечатление своим простором. Антиохийский патриарх Павел Алеппский, посетив Патриарший дворец в XVII веке и осмотрев палату, писал: «Зал поражает своей необыкновенной величиной, длиной и шириной, особенно удивителен обширный свод без подпор посередине». В этом парадном зале происходили заседания церковных соборов, приемы высшего духовенства. Здесь же раз в три года варили миро-ароматическое масло, употреблявшееся при религиозных обрядах, для всех русских церквей. В Патриарших палатах ныне открыт Музей прикладного искусства и быта XVII века.

Композиционным центром Патриаршего двора служит собор Двенадцати апостолов, построенный в середине XVII столетия. На высоком подклете с двумя асимметричными арками проезда, ведущего на Патриарший двор, возвышается четырехстолпное крестовокупольное здание, увенчанное пятью куполами. В его композиционном решении и декоре явственно ощущается влияние владимиро-суздальского зодчества. Лишь применение ярких изразцов на красном крыльце и наличников с «разорванными фронтонами» — деталей, которые получили распространение в XVII веке, нарушает стилевое единство. В результате больших реставрационных работ современный облик храма воспроизводит его первоначальный вид.

Интересный памятник гражданского зодчества XVII века — так называемый Потешный дворец, который расположен между Комендантской и Троицкой башнями (Кремля. Он построен в 1652 году как жилые палаты для боярина И. Д. Милославского — тестя царя Алексея Михайловича. После смерти владельца палаты перешли в казну и были соединены с царским дворцом. Многократно перестраивавшийся, Потешный дворец имеет много общего с Теремным дворцом: ярусное построение, сочетание домовой церкви и жилых хором, особенности планировки и декора. Своеобразие уличному фасаду придает гигантский по масштабам здания консольный выступ, поддерживающий прямоугольный объем, где находился алтарь теремной церкви верхнего яруса. Три полуциркульных проема для окон напоминают огромные машикули крепостной стены. На верхнем ярусе над трапезной церкви сохранилась небольшая башенка на четырех столбах. Она использовалась как звонница и дозорная вышка. Оригинальное здание вошло в историю театрального искусства. В нем при царе Алексее Михайловиче устраивались «потешные действа» — первые спектакли дворцового театра. Они и дали современное название памятнику.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Андрей Земляной - Дракон: Отработанный материал. Заповедная планета. Игры теней [сборник litres]](/books/1145663/andrej-zemlyanoj-drakon-otrabotannyj-material-zap.webp)