Вадим Грибунин - Цифровая стеганография

- Название:Цифровая стеганография

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Солон-Пресс

- Год:2002

- Город:Москва

- ISBN:5-98003-011-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Вадим Грибунин - Цифровая стеганография краткое содержание

Интерес к стеганографии появился в последнее десятилетие и вызван широким распространением мультимедийных технологий. Методы стеганографии позволяют не только скрытно передавать данные, но и решать задачи помехоустойчивой аутентификации, защиты информации от несанкционированного копирования, отслеживания распространения информации по сетям связи, поиска информации в мультимедийных базах данных.

Международные симпозиумы по скрытию данных проводятся с 1996 года, по стеганографии первый симпозиум состоялся в июле 2002 года. Стеганография – быстро и динамично развивающаяся наука, использующая методы и достижения криптографии, цифровой обработки сигналов, теории связи и информации.

На русском языке стеганографии было посвящено только несколько обзорных журнальных статей. Данная книга призвана восполнить существующий пробел. В ней обобщены самые последние результаты исследований зарубежных ученых. В книге рассмотрены как теоретические, так и практические аспекты стеганографии, выполнена классификация стегосистем и методов встраивания, детально исследованы вопросы повышения пропускной способности стегоканала, обеспечения стойкости и незаметности внедрения, приведено более 50 алгоритмов встраивания данных.

Книга предназначена для студентов, аспирантов, научных работников, изучающих вопросы защиты информации, а также для инженеров-проектировщиков средств защиты информации. Также несомненный интерес она вызовет у специалистов в области теории информации и цифровой обработки сигналов.

Цифровая стеганография - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

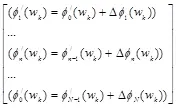

5. С учетом разности фаз создается новая матрица фаз для n > 0, (рис. 7.7(е)):

(7.8)

(7.8)

6. Стегокодированный сигнал получается путем применения обратного дискретного преобразования Фурье, к исходной матрице амлитуд и модифицированной матрице фаз. (рис. 7.7(ж) и 7.7(з)).

Рис. 7.7. Блок-схема фазового кодирования

Получателю должны быть известны: длина сегмента, и точки ДПФ. Перед декодированием последовательность должна быть синхронизирована.

Недостатком этой схемы является ее низкая пропускная способность. В экспериментах В. Бендера и Н. Моримото пропускная способность канала варьировалась от 8 до 32 бит в секунду.

7.3. Встраивание информации за счет изменения времени задержки эхо-сигнала

Теми же авторами был предложен метод внедрения информации с использованием эхо-сигнала.

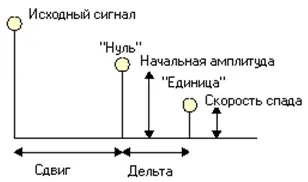

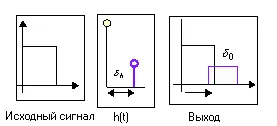

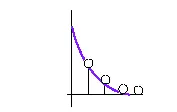

Этот метод позволяет внедрять данные в сигнал прикрытия, изменяя параметры эхо сигнала. К параметрам эхо, несущим внедряемую информацию (рис. 7.8), относятся: начальная амплитуда, время спада и сдвиг (время задержки между исходным сигналом и его эхо). При уменьшении сдвига два сигнала смешиваются. В определенной точке человеческое ухо перестает различать два сигнала, и эхо воспринимается, как добавочный резонанс. Эту точку трудно определить точно, так как она зависит от исходной записи, типа звука и слушателя. В общем случае, по исследованиям В. Бендера и Н. Моримото, для большинства типов сигналов и для большинства слушателей слияние двух сигналов происходит при расстоянии между ними около 0,001 секунды.

Рис. 7.8. Параметры эхо-сигнала

Кодер использует два времени задержки: одно для кодирования нуля, другое для кодирования единицы. И то, и другое время задержки меньше того, на котором человеческое ухо может распознать эхо. Кроме уменьшения времени задержки необходимо добиться установлением начальной амплитуды и времени спада того, чтобы внедренная информация не могла быть воспринята системой слуха человека.

Кодирование. Для простоты, был выбран пример только двух импульсов (один для копирования исходного сигнала, другой для формирования эхо сигнала). Увеличение количества импульсов приведет к увеличению количества отсчетов эхо-сигналов.

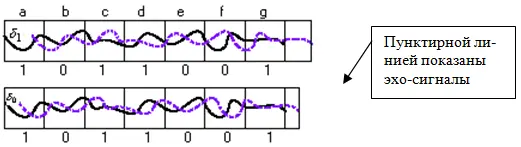

Пусть на рис. 7.9а показан способ кодирования «единицы» а на рис. 7.9б — способ кодирования «нуля». Внедрение данных показано на рис. 7.10.

Задержка (  ) между исходным сигналом и его эхо зависит от внедряемых в данный момент данных. Единице соответствует задержка (

) между исходным сигналом и его эхо зависит от внедряемых в данный момент данных. Единице соответствует задержка (  ), а нулю — задержка эхо-сигнала (

), а нулю — задержка эхо-сигнала (  ).

).

Для того чтобы закодировать более одного бита, исходный сигнал разделяется на маленькие участки. Каждый участок рассматривается как отдельный сигнал, и в него внедряется один бит информации. Результирующий закодированный сигнал (содержащий несколько бит внедренной информации) представляет собой комбинацию отдельных участков. На рис. 7.11 показан пример, в котором сигнал разделяется на семь участков — a, b, c, d, e, f, g.

Рис. 7.9. Кодирование одного бита информации

Рис. 7.10. Внедрение одного бита информации

В участки a, с, d, g будет внедрена единица. Следовательно, на этих участках система будет функционировать так, как показано на рис. 7.9а. Нули будут внедрены в участки b, e, f, на этих участках система будет функционировать так, как показано на рис. 7.9б.

Рис. 7.11. Разделение сигнала на участки

Для достижения минимума заметности сначала создаются два сигнала: один, содержащий только «единицы», и другой — содержащий только нули. Полученные в результате сигналы показаны на рис. 7.12.

Рис. 7.12. Сигналы, содержащие только одно бинарное значение

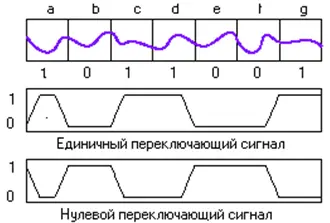

Затем создаются два переключающих сигнала — нулевой и единичный (рис. 7.13). Каждый из них представляет собой бинарную последовательность, состояние которой зависит от того, какой бит должен быть внедрен в данный участок звукового сигнала.

Рис. 7.13. Переключающие сигналы

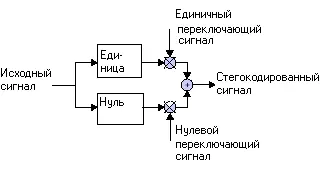

Далее вычисляется сумма произведений нулевого смешивающего сигнала и аудиосигнала с задержкой «нуль», а также единичного смешивающего сигнала и аудиосигнала с задержкой «единица». Другими словами, когда в аудиосигнал необходимо внедрить «единицу», на выход подается сигнал с задержкой «единица», в противном случае — сигнал с задержкой «нуль». Так как сумма двух смешивающих сигналов всегда равна единице, то обеспечивается гладкий переход между участками аудиосигнала, в которые внедрены различные биты. Блок-схема стегокодера показана на рис. 7.14.

Рис. 7.14. Блок-схема стегокодера

Декодирование. Декодирование внедренной информации представляет собой определение промежутка времени между сигналом и эхо. Для этого необходимо рассмотреть амплитуду (в двух точках) автокорреляционной функции дискретного косинусного преобразования логарифма спектра мощности (кепстра).

В результате вычисления кепстра получится последовательность импульсов (эхо, дублированное каждые  секунд) (рис. 7.15).

секунд) (рис. 7.15).

Рис. 7.15. Результат вычисления кепстра

Для определения промежутка времени между сигналом и его эхом необходимо рассчитать автокорреляционную функцию кепстра.

Всплеск автокорреляционной функции будет иметь место через  или

или  секунд после исходного сигнала (рис. 7.16). Правило декодирования основано на определении промежутка времени между исходным сигналом и всплеском автокорреляции.

секунд после исходного сигнала (рис. 7.16). Правило декодирования основано на определении промежутка времени между исходным сигналом и всплеском автокорреляции.

Интервал:

Закладка: