Александр Прищепенко - Шипение снарядов

- Название:Шипение снарядов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-99036-461-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Прищепенко - Шипение снарядов краткое содержание

«Поражающее» интересует многих, и не только тех, кто знаком с одноименной сурой Корана. На многочисленных (и в большинстве — цветных) иллюстрациях этой книги — выстрелы пушек, пробитая снарядами сталь, разобранные и собранные ядерные заряды, их взрывы во всех средах, электромагнитные боеприпасы. А текст поясняет принципы, положенные в основу функционирования боевых устройств — без сложной математики, на основе простых аналогий. Описаны и подходящие по тематике опыты (некоторые, наиболее безопасные из них, автор рекомендует провести читателю). Книга — для тех, кто получил высшее техническое образование и тех, кто знает физику в пределах школьного курса. Во втором издании исправлены замеченные ошибки, значительно расширен иллюстративный ряд.

Шипение снарядов - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

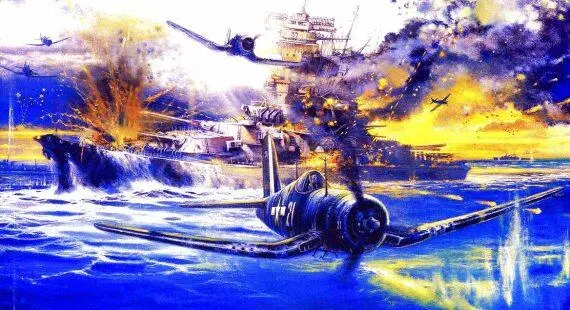

Со стапелей сходили огромные, умопомрачительно дорогие артиллерийские корабли, хотя самолеты, взлетая с пока немногочисленных авианосцев, доставляли боеприпасы на значительно большие, чем артиллерия, расстояния, а главное — попадали ими в цели куда чаще. В сражении у тихоокеанского атолла Мидуэй летом 1942 года, американские самолеты атаковали соединение, состоявшее из четырех японских авианосцев и многочисленных кораблей их охранения. Несколько атак закончилось безрезультатно, но затем четыре эскадрильи палубных пикирующих бомбардировщиков, пролетев около 200 морских миль — дистанцию, в десятки раз превышавшую дальность действительного огня линкорных пушек, и сбросив всего-то менее полусотни 450 кг бомб, добились по нескольку попаданий ими в три японских авианосца (рис. 2.2), что оказалось фатальным для огромных кораблей. Несколькими часами позже, также палубными пикирующими бомбардировщиками, был добит и четвертый японский авианосец.

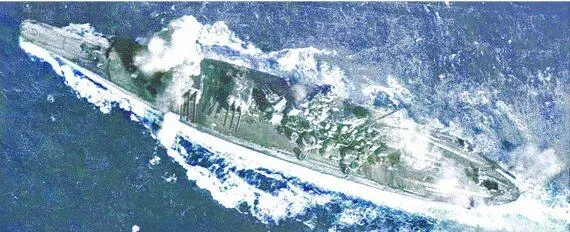

… А линкорам пришлось сменить королевские мантии на пыльники охранников в свите авианосцев. Сражение с самолетами заканчивалось плохо даже для самого крупного артиллерийского корабля. 6апреля 1945 г., с задачей воспрепятствовать высадке американских войск на остров Окинава, из Внутреннего моря вышло соединение во главе с флагманом Объединенного флота — линкором «Ямато». Перед рассветом оно было замечено экипажем бомбардировщика В-29, летевшего над Внутренним морем. Затем радиообмен «Ямато» был перехвачен американскими подлодками, а вскоре отметки от японских кораблей появились и на экранах их радаров. Однако высокая скорость (22–24 узла), с которой шло соединение, не дала подводникам возможности выйти на позиции для торпедной стрельбы. В штабе американского 58-го оперативного соединения ожидали подобной реакции императорского флота на события близ Окинавы. По получении донесения о выходе соединения во главе с «Ямато» была срочно сформирована группа кораблей для артиллерийского боя с ним — несколько устаревших линкоров, 356 мм орудия которых могли стрелять на дистанцию до 35 км. Но количественное превосходство в данном случае вовсе не было гарантией победы. «Ямато» во многих отношениях являлся уникальным кораблем: крупнейшим по водоизмещению (полное — 72908 т), сильнейшим по бронированию (башни главного калибра — до 650 мм). А главной гордостью конструкторов была артиллерия главного калибра: девять 460 мм орудий с длиной стволов 45 калибров, дальность стрельбы которых превышала 42 км. В 1945 г. данные разведки ВМС США о кораблях этого типа были неточны (так, считалось, что калибр их орудий — 406 мм). Знай американские адмиралы всю правду, возможно, их стремление затеять с таким гигантом артиллерийский бой и поубавилось бы: держась за пределами дальности стрельбы линкоров США, он мог «достать» их своими почти полуторатонными «сеншики дан». Однако судьбу «Ямато» решила палубная авиация.

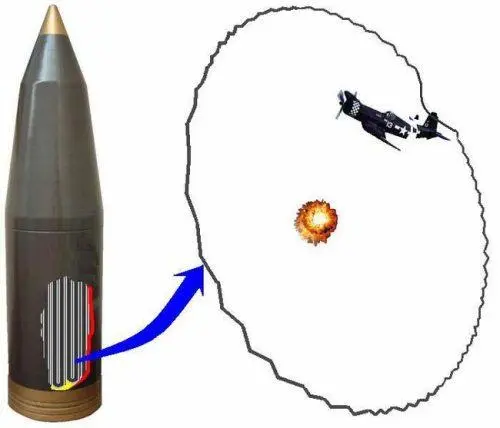

«Ямато» шел в центре кругового ордера из восьми эсминцев и легкого крейсера «Яхаги», когда в 12.20 последовал налет около 150 палубных самолетов (рис. 2.3). Первым был уничтожен торпедой один из эсминцев, получил повреждения «Яхаги», а в линкор попали четыре бомбы, выкосив осколками многие зенитные расчеты и приведя в негодность радар. Попадания четырех торпед вызвали крен корабля 6° на левый борт. Интенсивный зенитный огонь «Ямато» был малоэффективен: противник потерял лишь два пикирующих бомбардировщика «Хэллдайвер». И это несмотря на то, что в отражении налета, помимо 147-ми стволов малокалиберной зенитной артиллерии линкора, 12-ти 127 мм орудий и шести 155 мм орудий, участвовала и артиллерия главного калибра, в боекомплекте которой имелись боеприпасы ПВО. Зенитный снаряд «тип 91» (весом 1300 кг) содержал готовые поражающие элементы — стальные трубочки с огнесмесью. Экспериментальный зенитный снаряд — огромные кольца проволоки, которые разворачивались при взрыве низкобризантного ВВ (рис. 2.4). Могущество этих боеприпасов намного превосходило все, на что были способны боевые части и всех послевоенных зенитных ракет, но к огромным снарядам не было неконтактных или радиокомандных взрывателей, разработка и производство которых были непосильными задачами для Японии тех лет. Трубки же, вроде шрапнельных, времен Первой мировой, подрывали «противовоздушных» мастодонтов с такими промахами, что результат их боевого применения был близок к нулю.

Первая атака не вывела «Ямато» из строя: соединение шло со скоростью 22 узла, когда, через час после первой, последовала вторая атака полусотни палубных самолетов. Ее результатом стали еще пять торпедных попаданий в линкор (из них три — в левый борт), крен увеличился, пришлось прибегнуть к контрзатоплению отсеков правого борта. Скорость упала до 18-ти узлов. Еще через 45 минут последовала и третья атака, а с ней — и четыре попадания торпед. К этому времени почти вся зенитная артиллерия «Ямато» была уничтожена разрывами бомб. Загорелись пороховые заряды в одной из башен. Вышли из строя рулевые машины и связь. Был отдан приказ покинуть корабль, однако спастись удалось немногим: когда крен достиг 80°, из стеллажей стали выпадать снаряды главного калибра. Вероятно, многим «горячим точкам» довелось собраться в одном из них — и сдетонировал главный артиллерийский погреб (более 500 т ВВ). Погибли командующий соединением, командир корабля и 2500 матросов и офицеров. Операция «Тэн-ичиго» («Небеса-1») провалилась. В Сасебо вернулись лишь четыре эсминца…

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: