Александр Прищепенко - Шипение снарядов

- Название:Шипение снарядов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-99036-461-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Прищепенко - Шипение снарядов краткое содержание

«Поражающее» интересует многих, и не только тех, кто знаком с одноименной сурой Корана. На многочисленных (и в большинстве — цветных) иллюстрациях этой книги — выстрелы пушек, пробитая снарядами сталь, разобранные и собранные ядерные заряды, их взрывы во всех средах, электромагнитные боеприпасы. А текст поясняет принципы, положенные в основу функционирования боевых устройств — без сложной математики, на основе простых аналогий. Описаны и подходящие по тематике опыты (некоторые, наиболее безопасные из них, автор рекомендует провести читателю). Книга — для тех, кто получил высшее техническое образование и тех, кто знает физику в пределах школьного курса. Во втором издании исправлены замеченные ошибки, значительно расширен иллюстративный ряд.

Шипение снарядов - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

…Из изобретений, поставивших рекорды долголетия в своем применении, первое место, бесспорно, принадлежит колесу, но второе — смеси селитры, серы и древесного угля, то есть черному пороху. Как и колесо, «черняшка» работает до сих пор: в огнепроводных шнурах, вышибных зарядах, воспламенителях ракетных двигателей и артиллерийских выстрелов и многом другом. Этот смесевой состав содержит все, что нужно для горения: окислитель (кислород селитры) и горючее (уголь) [4] Сера — тоже горючее, но — неэффективное. Необходима она для облегчения воспламенения: на начальной стадии происходит ее плавление и за счет жидкой фазы улучшается контакт частиц селитры и угля. Когда смесь достаточно разогревается, выделение кислорода трудно отдающей его селитрой возможно и без серы.

. При сгорании кубического сантиметра выделяется тепловая энергия 3,3 килоджоуля — в общем-то, не очень много, но гораздо более важно время, за которое эта энергия выделяется: тысячные доли секунды. По развиваемой мощности с кубиком черного пороха не под силу поспорить ни одному мордобойцу.

Нагретые энергией взрывного горения газы способны на многое: они разрывали не только деревянные, скрепленные металлическими обручами, но и первые литые металлические стволы, так что шли в пушкари люди таких душевных качеств, что терзались струны:

Безумству храбрых поем мы песню!

Безумство храбрых — вот мудрость жизни!

Правда, попадались и такие, кто «робко прятал тело жирное в утесах» [5] Обе поэтические цитаты взяты из сочинений «пролетарского» писателя М. Горького: «Песни о соколе» и «Песни о буревестнике».

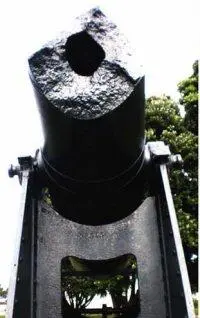

(рис. 1.4). Поиск стволов, способных удержать порох «от эксцессов», продолжался и в «бронзовые» и в средние века и много позже. Не обошлось без переборов: стоит только оценить толщину стенок стволов коротышек-мортир (рис. 1.5) времен Гражданской войны в Америке (1861–1865 г.г.). Наверняка ультимативным требованием было обеспечить прочность ствола при любых обстоятельствах, а робкие возражения малохольных в пенсне: «так у вас ядро далеко не полетит» густоголосо отметались: «а нам далеко и не надо». И то верно: приглядитесь внимательно к рис. 1.5: далеко ли можно разглядеть солдат противника в негустом кустарнике, видном на заднем плане?

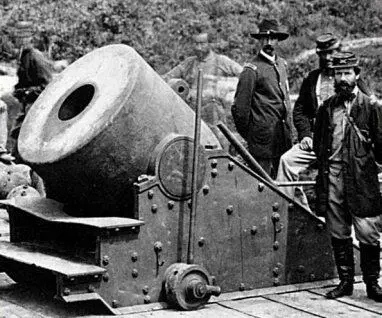

А вот на море кустов нет, моряки видели дальше сухопутных, для чего даже поднимались на клотики мачт. И пушки их были длиннее, изящнее, хотя и их, бывало, разносила на куски «коварная» [6] Подобные определения излюблены теми, чьи знания о зависимостях, описывающих явление, весьма приблизительны. Для средних веков такие эпитеты вполне извинительны, однако в мае 1975 г. автору довелось увидеть, как в первом и последнем опыте разорвало взрывную камеру, изготовленную по чертежам начальника отдела, кандидата химических наук. Развалилось и здание, где камера была установлена. Чудом обошлось без жертв. Из развалин, в облаке мата, явился конструктор камеры.

черняшка (рис. 1.6).

… Одной только оценки — сколько страниц содержит эта книга — достаточно, чтобы читатель понял: она не является обзором типов и характеристик артиллерийских орудий. Если в ней и приводятся фотографии, то для иллюстрации тенденций, характерных особенностей оружия. Рассмотрев рисунки 1.5 и 1.6, обратим внимание, как наводились на цели орудия в XIX веке. Горизонтальная наводка мортиры осуществлялась поворотом колес: одно стопорилось, а другое — проворачивалось с помощью лома, который виден на рис. 1.5. Вертикальная наводка пушки на линейном корабле «Виктори» (рис. 1.6) столь же «ювелирна»: на ступени задней поверхности ее лафета накладывался тот же лом, который и поддерживал ствол на нужном угле возвышения. Правда, для «тонкой» наводки применялись еще и клинья.

Понятно, какую точность стрельбы обеспечивало подобное наведение, поэтому для компенсации промахов ядрам стали придавать дополнительные поражающие свойства. Обширного опыта разрывов стволов при стрельбах хватило, чтобы сообразить: если порох горит в ограниченном объеме и давление повышается, то скорость горения возрастает, что приводит к разрыву не слишком прочного сосуда. Ядро стали делать полым и засыпать внутрь порох (рис. 1.7). Взрыв дробил ядро на осколки, также способные причинить урон. Тем самым был осуществлен переход от концепции поражения цели прямым попаданием к концепции зонного поражения (упомянутых терминов в те времена не существовало, но автор постарается понемногу знакомить читателя и с современным «боеприпасным» языком).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: