Александр Прищепенко - Шипение снарядов

- Название:Шипение снарядов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-99036-461-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Прищепенко - Шипение снарядов краткое содержание

«Поражающее» интересует многих, и не только тех, кто знаком с одноименной сурой Корана. На многочисленных (и в большинстве — цветных) иллюстрациях этой книги — выстрелы пушек, пробитая снарядами сталь, разобранные и собранные ядерные заряды, их взрывы во всех средах, электромагнитные боеприпасы. А текст поясняет принципы, положенные в основу функционирования боевых устройств — без сложной математики, на основе простых аналогий. Описаны и подходящие по тематике опыты (некоторые, наиболее безопасные из них, автор рекомендует провести читателю). Книга — для тех, кто получил высшее техническое образование и тех, кто знает физику в пределах школьного курса. Во втором издании исправлены замеченные ошибки, значительно расширен иллюстративный ряд.

Шипение снарядов - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

…И вдруг обнаружилось: нитроглицерин желатинирует пироксилин, образуя «пластмассу», малочувствительную к удару, горящую стабильно и не слишком быстро, а следы кислот в ней можно «обезвредить» добавкой веществ-нейтрализаторов. «Пластмассу» назвали баллиститом, и она, как и тоже полученный из нитроглицерина и пироксилина, но с добавкой ацетона, кордит, сразу показали свои преимущества перед «черняшкой», потому что:

— содержали баллистит и кордит почти втрое больше энергии;

— давали при сгорании намного больше газов и намного меньше засорявших при стрельбе механизмы оружия твердых остатков.

Стрелять пушки стали дальше и чаще. Выстрел обеспечивал известный процесс — горение [8] При горении вещество из конденсированного состояния переходит в газообразное, а в газообразных продуктах (в так называемой зоне горения) происходит химическая реакция с выделением тепла. Скорость горения определяется процессами диффузии и теплопроводности.

, а вот разрывы новых снарядов — не изученная тогда детонация, которую возбуждал в пикриновой кислоте взрыв гремучей ртути.

Детонация тесно связана с ударной волной (УВ). Ее в XIX веке удалось ощутить немногим: разве что тем, кто выжил после близкого разрыва крупного ядра с зарядом пороха (правда, УВ ослабленную, выродившуюся в акустическую, многие слышали во время гроз).

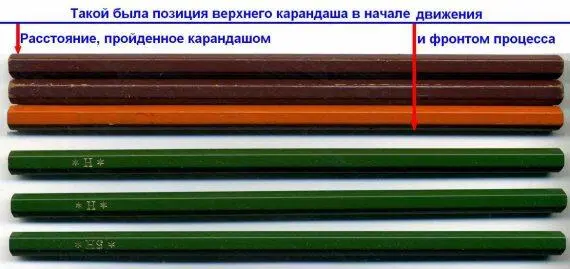

Движение поршня, как и любое другое, можно представить как последовательность очень малых перемещений. Каждое из них формирует возмущение: чуть-чуть поджимает газ впереди себя и сообщает сжатой массе скорость поршня (рис. 1.10). В этой слабой (акустической) волне, скорость фронта равна скорости звука, но в сжатом газе скорость звука больше, чем в несжатом, и, поскольку дальнейшие возмущения пойдут именно по сжатому, они будут иметь большую скорость. Кроме того, сам сжатый газ движется со скоростью поршня и, следовательно, относительно цилиндра скорость второй волны равна сумме скоростей: поршня и увеличенной — звука. Эта сумма и подавно превосходит скорость первого возмущения, поэтому вторая волна сжатия непременно догонит первую и усилит ее. Но перегнать ее она не сможет, так как для этого ей пришлось бы перейти в несжатый газ, где скорость распространения возмущения опять равна начальной скорости звука. Таким образом, поршень погонит удаляющуюся от него волну сжатия увеличивающейся амплитуды, которая образуется в результате слияния отдельных слабых возмущений. Со временем, количество перейдет в качество: на фронте волны образуется резкий скачок уплотнения, в котором будет расти давление — до сколь угодно больших значений, в зависимости от скорости поршня. Такое резкое, происходящее на расстоянии порядка длины свободного пробега молекул изменение параметров вещества — и называется ударной волной.

В сформировавшейся УВ все параметры связаны взаимнооднозначным соответствием. Иными словами: для идентичных начальных условий невозможно сформировать волны, например, с одинаковыми скоростями, но разными давлениями во фронте или температурами. Это существенно упрощает многие эксперименты: достаточно измерить скорость или любую другую характеристику УВ — и остальные ее параметры можно определить по таблицам. Правда, подобное справедливо лишь для однократного ударного сжатия вещества. Если же оно сжимается несколькими волнами — тут возможны варианты.

УВ не только сжимает, она также и нагревает вещество, из-за чего плотность сжатого вещества не становится сколь угодно большой при неограниченном росте давления, а стремится к конечному пределу (воздух, например, сжимается не более чем в 6 раз). Предел ударного сжатия существует и для конденсированных веществ, а, поскольку сжатие конечно, массовая скорость вещества (скорость поршня) всегда меньше скорости фронта (рис. 1.11).

Но все это относится к субстанциям инертным, а ведь есть и такие, распад метастабильных [9] То есть устойчивых относительно, могущих распасться при незначительном внешнем воздействии, в данном случае — нагреве.

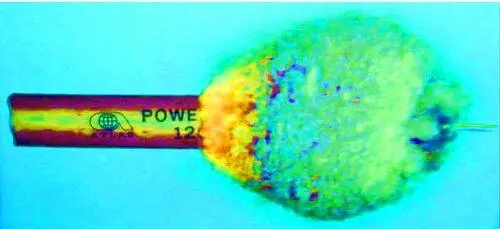

молекул которых происходит с выделением энергии. Достаточно мощная УВ как раз и инициирует этот процесс: за ударным фронтом, в нагретом веществе начинается химическая реакция. Вначале энергией этой реакции фронт «подпитывается», ускоряясь, затем устанавливается равновесие. Такой процесс называется детонацией, а установившаяся скорость УВ и химической реакции за ее фронтом — скоростью детонации, которая была для XIX века поистине неимоверной — 7,2 км/с (для пикриновой кислоты плотностью 1,6 г/см 3).

Понятно, что термодинамические характеристики вещества изменяются при протекании в нем реакции, но явление детонации вполне возможно описать в рамках теории УВ: скорость детонации относительно продуктов реакции равна местной скорости звука в продуктах реакции (запомним это!).

УВ как явление, вызывающее детонацию, упомянуто не случайно, именно таков основной механизм инициирования бризантных (дробящих) взрывчатых веществ (ВВ), таких как пикриновая кислота. Назвали их дробящими потому, что плотность кинетической энергии газов образованных детонацией столь высока, что они дробят преграды на множество осколков и метают их с большей скоростью, чем взрыв «черняшки». Однако если небольшое количество бризантного ВВ поджечь, то, не находясь в ограниченном объеме, оно сгорит куда менее энергично, чем чёрный порох. Правда, горение может перейти в детонацию, если сопровождается повышением давления (как это было, например, на атомной подводной лодке «Курск», где герметичное зарядное отделение торпеды нагревалось пламенем горящего двигателя другой торпеды). Существуют и такие вещества, в которых переход горения в детонацию даже вне замкнутого объема весьма быстротечен. Такие ВВ (например, те же фульминаты) называют инициирующими. В нужный момент в них возбуждают детонацию — огневым или ударным импульсом — а далее они возбуждают тот же процесс в бризантных ВВ.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: