Александр Прищепенко - Шипение снарядов

- Название:Шипение снарядов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-99036-461-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Прищепенко - Шипение снарядов краткое содержание

«Поражающее» интересует многих, и не только тех, кто знаком с одноименной сурой Корана. На многочисленных (и в большинстве — цветных) иллюстрациях этой книги — выстрелы пушек, пробитая снарядами сталь, разобранные и собранные ядерные заряды, их взрывы во всех средах, электромагнитные боеприпасы. А текст поясняет принципы, положенные в основу функционирования боевых устройств — без сложной математики, на основе простых аналогий. Описаны и подходящие по тематике опыты (некоторые, наиболее безопасные из них, автор рекомендует провести читателю). Книга — для тех, кто получил высшее техническое образование и тех, кто знает физику в пределах школьного курса. Во втором издании исправлены замеченные ошибки, значительно расширен иллюстративный ряд.

Шипение снарядов - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

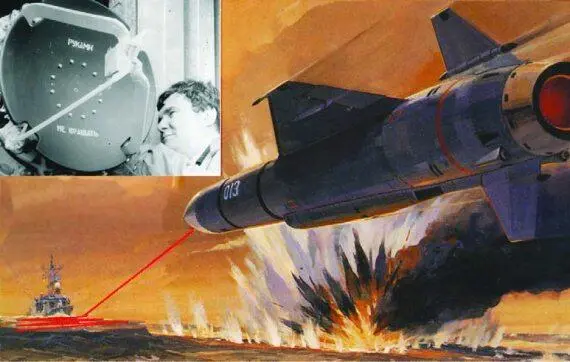

За излученным импульсом следует прием той же антенной отраженного сигнала. Понятно, что интенсивность отражения от корабля выше, чем от водной поверхности, и сигнал повышенной амплитуды головкой выделяется (селектируется). Если амплитуда селектируемого сигнала, принимаемого с какого-то из направлений, больше других — следует команда на рули, и ракета доворачивает в этом направлении, пока при сканировании сигналы с направлений, симметричных оси ракеты, начинают различаются незначительно — тогда цель находится в «равносигнальной зоне», то есть ракета летит прямо на нее…

В ответ на усиление противовоздушной обороны кораблей, управляемое оружие стали рассредоточивать на большом числе самолетов — даже на истребителях сопровождения (рис. 2.44). Планирующие бомбы BY-246 были применены при атаках арктических конвоев и выделялись разнообразием систем наведения. Известны модификации F1 и F2 — радиокомандные; F3 — с инфракрасной головкой самонаведения; F4 — телевизионная; F5 — акустическая; F6 — с пассивным наведением на радиосигнал — первая в классе противорадиолокационного оружия. При ветре благоприятного направления и силы сбрасываемые с высоты 7 км бомбы могли пролететь 200 км и 75 % из них — выбрать свои цели в эллипсе 18,5x15 км. Некоторые из систем наведения BY-246 работали в ранее не использовавшихся частотных диапазонах, в которых союзники ставить помехи еще «не умели». К классу «выстрелил и забыл» принадлежали и авиабомбы L-10 и BY-143 с программным управлением, но точность их попадания оказалась неприемлемо низкой.

Не были забыты и моряки, получившие наводящиеся на шум винтов торпеды «Цаункёниг», которыми германские подводные лодки успешно оборонялись от атаковавших их эсминцев. «Цаункёниг» копировалась после войны во многих странах.

Читатель, даже понаслышке знакомый с прикладной наукой, заподозрит автора в «лакировке действительности», если не упомянуть и о тех проведенных в Германии исследованиях, которые закончились ничем: природа избегает «проектов» со 100 %-ным КПД, но изделие, в основу которого заложены не противоречащие ее законам принципы, рано или поздно заработает, как было задумано, это — вопрос времени.

Не избежали упреков в «оторванном от практики теоретизировании» немецкие создатели теории прямоточных воздушно-реактивных двигателей. Такие двигатели работоспособны лишь при сверхзвуковых скоростях полета (заборный канал «запирается» скачком уплотнения в воздушном потоке), и в сороковых годах летательные аппараты для них еще не существовали. Но сама идея оказалась вполне здравой: такой «аппарат» появился в семидесятых (рис. 2.45).

Не «созрели» плоды исследований объемной детонации. От боеприпаса на этом принципе ожидали значительного повышения фугасного действия, поскольку в его снаряжении, в отличие от обычного ВВ, содержалось только горючее, а окислителем служил окружающий воздух. Немецкие ученые сделали ставку на угольную пыль: еще в мирное время ее детонация в шахтах была изучена достаточно подробно. Пыль рассеивали (диспергировали) в воздухе зарядом пороха, а затем образовавшееся облако подрывали бризантным ВВ. Однако пыль на воздухе детонировала хуже, чем в шахте с прочными стенами. Зрелищные взрывы пыли нравились начальству, но были слабоваты для боевого применения. Первые объемно-детонирующие бомбы были сброшены лишь через пару десятилетий.

Но «опережающие время» идеи бывают разумными не всегда…

… Дочитавшему эту книгу до последней главы предстоит узнать о результатах воздействия радиочастотного электромагнитного излучения (РЧЭМИ) на неконтактные взрыватели мин. Взрыватели после такого надругательства «дурели» и некоторое время не реагировали на проезжавшие над ними танки. Этот результат был важным достижением, но в то же время — головной болью для того отдела института, который ведал минной техникой. Когда в коллективе вызрело техническое решение, на обсуждение пригласили автора этой книги. Суть предложения сводилась к тому, чтобы снабдить мину презервативом, но не обычным, а— металлизованным. Надуваемый в нужный момент, такой презерватив был призван заслонить собой мину от зловредного РЧЭМИ. На флагмане отрасли — Ваковском заводе — были получены заверения, что в случае необходимости, щит Родины будет укреплен таким резиноизделием. Положение мое было сложным, на совещаниях издевки считаются дурным тоном: военные ученые — люди культурные, даже на пол они не плюют. Поэтому, отметив новизну предложения, пришлось поинтересоваться, кто «подскажет» мине, когда ей необходимо предохраняться. Заранее это сделать нельзя: во-первых — негигиенично, во-вторых — будет демаскировать мину, а в-третьих — снизит чувствительность ее взрывателя. В ответ на неуверенное беканье о «датчике излучения», было рекомендовано запросить Ваковский завод, возможно ли надуть их презерватив за миллионные доли секунды (такое время длился импульс РЧЭМИ). Дальнейшая судьба предложения автору не известна…

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: