Александр Комаровский - Записки строителя

- Название:Записки строителя

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Воениздат

- Год:1972

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Комаровский - Записки строителя краткое содержание

Воспоминания Героя Социалистического Труда, лауреата Ленинской и Государственной премий, доктора технических наук, профессора, генерал-полковника инженерно-технической службы Александра Николаевича Комаровского охватывают сорок лет его деятельности как инженера-строителя.

Канал имени Москвы, оборонительные рубежи в годы Великой Отечественной войны, Челябинский металлургический завод, первая атомная электростанция в Обнинске, Московский государственный университет, научно-исследовательские комплексы в Дубне — о строительстве этих и других интересных и сложных сооружений рассказывает автор в своей книге.

И не только рассказывает. Обращаясь к молодым строителям, автор делится своим опытом, наблюдениями и размышлениями по коренным проблемам строительства.

Записки строителя - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

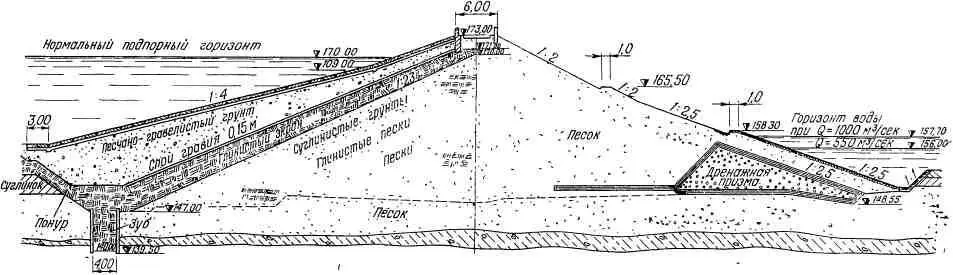

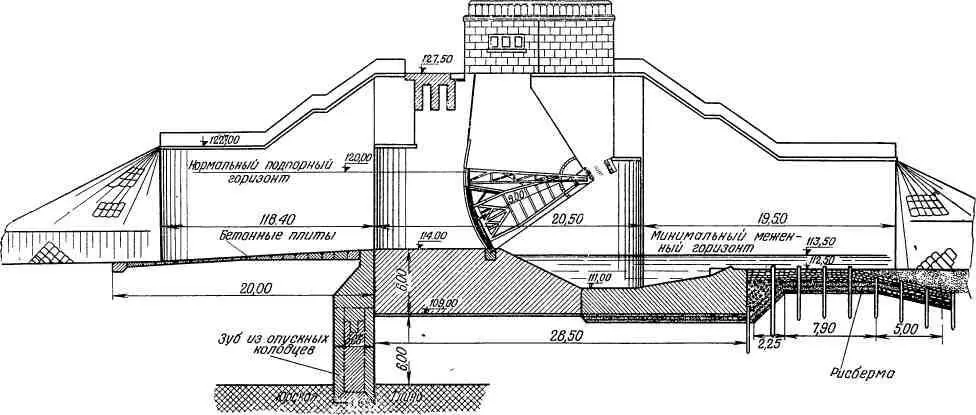

Поперечный разрез Истринской плотины

Летом 1970 г., впервые после окончания строительства Истринской плотины, я снова побывал в этих местах, полюбовался живописными берегами водохранилища, ставшими зоной отдыха для десятков тысяч москвичей.

Многие из них, вероятно, помнят, что зимой 1941 года здесь, как и по всему каналу, проходила линия фронта. Гитлеровцы создали по берегу Истринского водохранилища сильные заграждения и упорно сопротивлялись во время нашего контрнаступления под Москвой. Тогда по решению командующего 16-й армией К. К. Рокоссовского были созданы две подвижные группы во главе с Ф. Т. Ремизовым и М. Е. Катуковым. 11 декабря наши войска освободили г. Истру, а 12 декабря подвижные группы стремительным броском обошли водохранилище с севера и юга, и противник вынужден был отойти, очистить берега водохранилища.

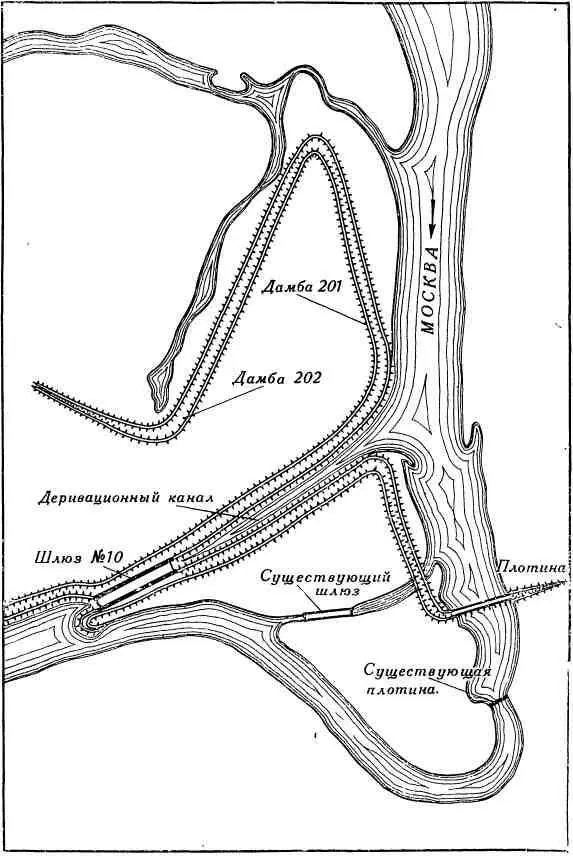

Первоочередной задачей Южного района явилось также сооружение Перервинского гидроузла на р. Москва.

Гидроузел включал плотину с примыкающими к ней дамбами и судоходным шлюзом № 10. Строился он непосредственно ниже Москвы в районе старого гидроузла с плотиной системы Пуарэ, сооруженной в 1923—1924 гг., и маленьким судоходным шлюзом, построенным еще в 1875 г. Новый гидроузел позволил поднять горизонт воды в Москве-реке на 3 м, что значительно улучшило санитарное состояние этой части реки и украсило ее берега, меняя пейзаж всей ленты городской застройки вдоль реки.

Схема Перервинского узла сооружений

Бетонная плотина (см. схему) имеет 7 пролетов по 20 м, перекрытых сегментными затворами. На пяти из этих затворов имеются ледосбросные козырьки высотой по 1,5 м. Флютбет (основание) плотины состоит из водосливной части длиной 28,5 м, горизонтального порога длиной 9,75 м, ниже которого устроен водобойный колодец в виде заглубления на 3 м, в конце которого поставлены железобетонные зубья для сокращения энергии сбрасываемого через плотину потока. За флютбетом устроена рисберма (слив) длиной 16 м из трех слоев бутового камня между деревянными сваями, схваченными продольными и поперечными пластинами. Камень уложен на слой песчаного фильтра. Выше флютбета устроен понур (водонепроницаемое покрытие) длиной 20 м в виде бетонных плит толщиной от 0,25 до 0,50 м, уложенных на гравий. Основным противофильтрационным устройством является зуб перед плотиной, устроенный из бетонных опускных колодцев, врезанных на 1,5 м в юрскую глину.

Поперечный разрез Перервинской плотины

Однокамерный Перервинский шлюз № 10 огражден раздельными железобетонными контрфорсными стенами. В остальном он ни по габаритам, ни по конструкциям голов и ворот не отличается от остальных шлюзов канала.

Ко времени моего назначения в Южный район здесь только начинались бетонные работы по шлюзу и развертывалось строительство плотины. Техническое руководство на этом гидроузле осуществлял мой давний друг по работе над проектированием канала, молодой инженер Иван Александрович Процеров. Вместе с ним работали опытный строитель-гидротехник Александр Иванович Кочегаров, молодой инженер А. И. Бурмистров (с ним мне довелось трудиться и позже на других стройках) и другие товарищи, составлявшие хорошо слаженный коллектив, которому были по плечу самые сложные задачи.

И. А. Процеров

Одной из таких задач был зуб из железобетонных опускных колодцев. Этот элемент плотины в такой форме и масштабах впервые осуществлялся в СССР.

Зуб состоял из двадцати четырех колодцев длиной каждый по 8,15 м, шириной 3,1 м и высотой от 5,7 до 8 м (в зависимости от глубины залегания юрской глины, в которую колодцы заглублялись не менее чем на 1 м). Правда, по проекту намечалось опустить 30 колодцев, но в ходе работы часть из них заменили 60 пог. м металлического шпунта, что было производственно проще, а геологические условия на этом участке позволяли забить шпунт без особых трудностей.

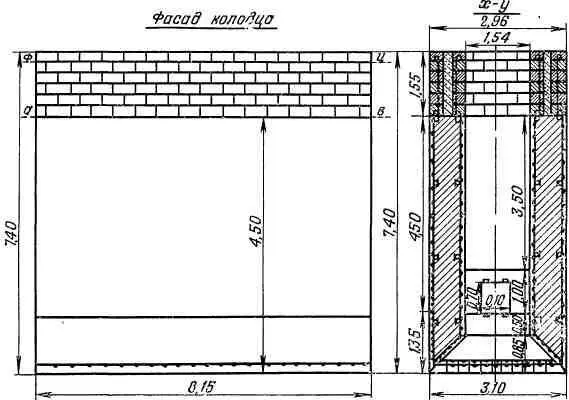

Фасад и поперечный разрез колодца представлен на рисунке. Расстояние между колодцами заполнялось бетоном на ту же глубину, на которую были опущены колодцы. Степки колодца имели толщину 0,76 м и были сложены из бетона марки 130, а внутренняя полость колодцев заполнялась бетоном марки 90.

Опускание колодцев на Перервинской плотине очень осложнялось тем, что в аллювиальных подрусловых отложениях обнаружились могучие древние стволы моренного дуба — остатки дубрав, некогда, покрывавших берега Москвы-реки в этом районе. В этих же отложениях встречались и отдельные крупные валуны. Извлечение стволов или валунов задерживало опускание некоторых колодцев на 12—14 дней. Без помех же полное время опускания колодца (с учетом всех видов работ), как правило, составляло 30 дней. В отдельных случаях для вытаскивания затопленных стволов, попавших под нож колодца, приходилось устраивать деревянный ростверк, на котором подвешивался весь колодец.

Опускной колодец зуба Перервинской плотины

Операции по устройству и опусканию колодцев в огражденной перемычками и осушенной секции плотины проводились в следующем порядке:

1. Заглубление (вручную) котлована под колодец — на 1,2—2,0 м ниже поверхности грунта в котловане.

2. Укладка на грунт пластин из бревен диаметром 18—20 см (по 16 шт. поперек колодца).

3. Установка на этих пластинах ножей колодца, а затем опалубки его стен, которая в различных случаях имела от одного до трех ярусов по высоте.

4. Бетонирование стен колодца.

5. Распалубка после 5—7-дневной выдержки бетона.

6. Вытаскивание стволов и валунов тросами с помощью ручных лебедок. Поскольку приходилось делать подкоп, эта операция в отдельных случаях приводила к значительному крену колодцев как по оси зуба, так и поперек ее. Особенные затруднения вызывало заклинивание торцов двух смежных колодцев при продольном их крене. К тому же посадка на грунт вызывала заглубления колодцев под действием собственного веса в среднем на 0,5 м.

7. Опускание колодца путем выемки из него грунта вручную. Выемка проводилась перекидкой грунта на горизонтальные полки от середины к внешним стенам с соблюдением горизонтальности вынимаемого слоя. При выемке грунта под ножом (что сразу же было строго запрещено) возникал приток воды и мелкого разжиженного грунта в колодец, который иногда заполнялся этой жидкой массой на глубину 2—3 м в течение 3—5 минут. Это, с одной стороны, вызывало опасность для работающих внутри колодца землекопов, а с другой — приводило к образованию воронок с внешнего периметра колодца. В целом примененный способ опускания следует признать крайне несовершенным и весьма трудоемким. Следовало бы приспособить для подъема грунта бадьи, поднимаемые хотя бы самым примитивным краном с лебедкой, или же применить гидроудаление грунта.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: