М. Орлов - Истребитель Ла-9

- Название:Истребитель Ла-9

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ЗАО « Редакция журнала «Моделист-конструктор»

- Год:2008

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

М. Орлов - Истребитель Ла-9 краткое содержание

Очередной номер журнала «Авиаколлекция» посвящён советскому истребителю Ла-9, принявшему участие в войне в Корее. Вы познакомитесь с историей создания, описанием конструкции, модификациями, опытом боевого применения и вариантами окраски этой машины.

Истребитель Ла-9 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Двигатель — 14-цилиндровый, двухрядный звездообразный, воздушного охлаждения АШ-82ФН. Он имел двухскоростной приводной нагнетатель и редуктор. Максимальная мощность — 1850 л.с. Мотор вращал трёхлопастный металлический винт изменяемого шага ВИШ-105В-4 диаметром 3,1 м, втулку которого закрывал кок обтекаемой формы. Моторама — сварная ферма из стальных труб. Охлаждение мотора регулировалось жалюзи спереди и двумя боковыми створками сзади, управлявшимися тросовым механизмом. Забор воздуха для нагнетателя осуществлялся сверху через окно в переднем кольце капота. На взлёте воздух поступал через противопыльный фильтр, при этом основной тракт автоматически закрывался заслонкой с гидроприводом при выпуске шасси. Выхлоп производился через 12 патрубков — 10 индивидуальных и два спаренных. Запуск двигателя — сжатым воздухом с помощью пневмосамопуска.

Горючее размещалось в пяти баках, располагавшихся между лонжероном и задней стенкой. Три из них находились в центроплане: центральный металлический ёмкостью 270 л и два мягких по 210 л. Ещё два мягких бака по 62,5 л устанавливались в корневых частях консолей. Общая ёмкость системы — 825 л (нормальная заправка — 700 л). Монтаж баков центроплана — через люк снизу. Центральный бак — сварной из алюминиевого сплава, протектированный, подвешивался на двух лентах к верхней обшивке центроплана. Мягкие баки — многослойные из ткани, резины и кожзаменителя, в центроплане — протектированные. Перед монтажом они помещались в фанерные короба-кессоны. Крыльевые баки вкладывались в отверстия в нервюрах перед присоединением консолей к центроплану. По мере расходования горючего баки заполнялись охлаждёнными и осушенными выхлопными газами.

Масляный бак — сварной из алюминиевого сплава ёмкостью 63 л (нормальная заправка — 50 л), стоял на шпангоуте № 1 и закрывался теплоизолирующим кожухом. Маслорадиатор — типа ОП-593, сотовый, подковообразной формы был размещён в обтекателе из алюминиевого сплава под фюзеляжем.

Гидросистема самолёта обеспечивала привод уборки и выпуска шасси и посадочных щитков. Давление в ней создавалось насосом МШ-3А, закреплённым на моторе.

Сжатый воздух использовался для запуска мотора, аварийного выпуска шасси, привода тормозов и перезарядки пушек. Воздушный баллон ёмкостью 8 л находился в левой части центроплана; он мог подзаряжаться от баллона на аэродроме.

Электросистема запитывалась от генератора ГС-1500 на двигателе и аккумулятора 12А-10 (с 13-й серии), находившегося в деревянном контейнере в задней части фюзеляжа. Электрическая сеть — в основном однопроводная. На самолёте монтировался стандартный комплект навигационных огней: на левой консоли — красный, на правой — зелёный, на руле направления — белый.

Радиооборудование истребителя включало радиостанцию РСИ-6, радиополукомпас РПКО-10 (с отметчиком пройденного пути) и комплект СРО СЧ-3М. Приёмник и передатчик были смонтированы за кабиной пилота. Двухлучевая антенна радиостанции натягивалась между мачтой и килем, а антенны СЧ-3М — между фюзеляжем и стабилизатором. Рамка радиополукомпаса устанавливалась под задней секцией фонаря кабины.

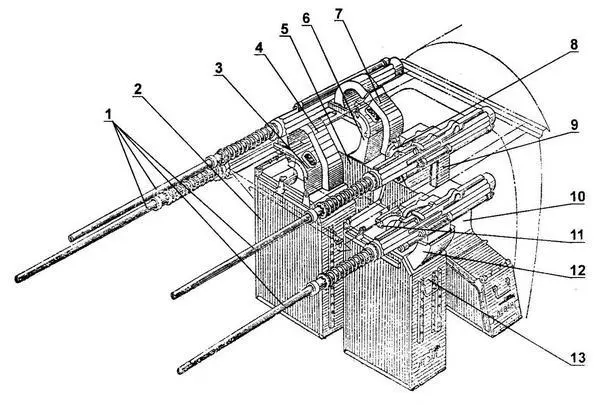

1 — пушки НС-23; 2 — правая патронная коробка; 3, 6, 8, 11 — приёмники патронов; 4, 7, 9, 12 — звеньеотводы; 5 — правая верхняя патронная коробка; 10 — левая верхняя патронная коробка; 13 — левая патронная коробка.

Кислородное оборудование состояло из прибора КП-14, маски КМ-14 и баллона ёмкостью 4 л, лежавшего в фюзеляже справа за местом пилота.

В комплектацию истребителя входили ракетница Шпагина с ракетами к ней (на правом борту кабины) и аптечка (на правом борту фюзеляжа в хвостовой части).

Вооружение истребителя Ла-9 состояло из четырёх синхронных пушек НС-23С калибра 23 мм. Они стояли симметрично сверху в передней части фюзеляжа, причём верхняя пара была немного сдвинута назад относительно нижней. Две патронные коробки находились внутри лафета, их для укладки лент вынимали через люки над крылом вбок; ещё две размещались в замоторном отсеке и вынимались вниз, под самолёт. Общий запас — 300 патронов. Стреляные гильзы и звенья ленты собирались при стрельбе в патронных коробках, гильзы от нижних пушек — в специальных сборниках. Перезарядка пушек — пневматическая, управление огнём — электропневматическое. Имелась возможность стрельбы отдельно из верхних и нижних пушек и залповой — из всех четырёх. Коллиматорный прицел ПБП-1Б(в) (позднее АСП-1Н) устанавливался в кабине перед козырьком фонаря. Для контроля результатов стрельбы и учебных целей имелся фотокинопулемёт «Фэйрчайлд» (позднее С-13).

Бомбовое вооружение на истребителе Ла-9 отсутствовало.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И БОЕВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

В СОВЕТСКОЙ АВИАЦИИ

В 1947 г. первые 30 серийных машин производства горьковского завода № 21 отправили на войсковые испытания в Подмосковье на аэродром Тёплый Стан. Сегодня это один из «спальных» районов Москвы, и его жители даже не подозревают, что 60 лет назад небо здесь содрогалось от воя авиационных моторов, когда над лётным полем шли учебные воздушные бои. Испытания проводили лётчики 176-го гв. иап, которым тогда командовал подполковник К. К. Котельников. Этот полк был переброшен на московскую окраину из Шёневальде в Германии в начале 1946 г.

Ла-9 быстро получили одобрение лётчиков. «Великолепная машина», — позднее написал в своих мемуарах С. М. Крамаренко, тогда командир звена 176-го гв. иап.

В программу, в частности, входила оценка возможности боя между поршневыми и реактивными истребителями. Для этого звено Крамаренко перебросили на аэродром Сейма, где противниками Ла-9 стали МиГ-9, управляемые лётчиками-инструкторами запасного полка. Поршневые машины за счёт превосходства в манёвренности уже на втором-третьем вираже заходили в хвост реактивным. Крамаренко писал: «Мы набрали побольше высоты и, разогнавшись на пикировании, „сбили“ всё звено „мигов“ (проявленные плёнки фотокинопулемётов убедительно это показали)». Однако МиГ-9 имели превосходство в скорости и при желании могли оторваться от преследователей. Войсковые испытания Ла-9 завершились в декабре 1947 г.

В 1948 г. в полку создали пилотажную группу, летавшую на Ла-9. Её возглавил Герой Советского Союза С. А. Куманичкин (впоследствии командир 176-го гв. иап). Эта группа демонстрировала фигуры высшего пилотажа на воздушном параде в Тушино в августе 1948 г.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Владимир Поселягин - Истребители: Я – истребитель. Мы – истребители. Путь истребителя [сборник litres]](/books/1065378/vladimir-poselyagin-istrebiteli-ya-istrebitel-m.webp)