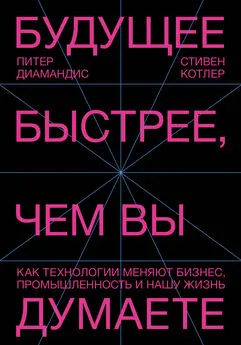

Стивен Котлер - Мир завтра. Как технологии изменят жизнь каждого из нас

- Название:Мир завтра. Как технологии изменят жизнь каждого из нас

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ЛитагентПопурри5bad7fc6-141f-11e5-92fc-0025905a069a

- Год:2016

- Город:Минск

- ISBN:9789851530423

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Стивен Котлер - Мир завтра. Как технологии изменят жизнь каждого из нас краткое содержание

В книге собраны лучшие статьи автора, знакомящие читателя с новейшими достижениями науки и техники и их влиянием на нашу дальнейшую жизнь. Как утверждает сам Котлер, научнотехнический прогресс есть не что иное, как обещание более легкого будущего.

Для широкого круга читателей.

Мир завтра. Как технологии изменят жизнь каждого из нас - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Несколько лет спустя, используя маркер Day-Glo как ориентир, генетик из Университета Джонса Хопкинса Марсело Джейкобс-Лорена обнаружил маленький пептид, который прикрепляется к рецепторам в кишечнике комара – в том самом месте, куда обычно цепляются малярийные паразиты. Когда он ввел в организм комара ген, соответствующий этому пептиду, оказалось, что, в результате блокирования данным пептидом рецепторов, личинки паразитов погибают в кишечнике комара, не успевая размножиться и кого-либо заразить. Вот это уже был настоящий прорыв. Джейкобс-Лорена превратил комара в пестицид.

К сожалению, комары-пестициды оказались приспособленцами, что породило целый ряд новых проблем.

Один из главных уроков, усвоенных учеными в той химической войне, которую они вели на протяжении столетия, заключался в том, что и комары, и малярийные паразиты весьма ловко приспосабливаются к пестицидам за счет мутаций. По этой причине, признавая несомненные научные заслуги Джейкобса-Лорены, все понимали, что для победы в войне этого недостаточно. «Чтобы гарантированно достичь успеха, – отмечает Энтони Джеймс, – нам нужно создать такого трансгенного комара, который убивает малярийных паразитов множеством различных способов. Для нас это единственный способ идти на несколько шагов впереди эволюции».

Такая работа тоже ведется. Например, Джейкобс-Лорена блокирует рецептор в кишечнике комара, к которому прикрепляются паразиты, а Джеймс нашел способ лишить паразитов способности закрепляться в слюнной железе комара. Тем временем Александр Райхель из Калифорнийского университета в Риверсайде выбрал совершенно иной подход: он придумал, как активизировать иммунную систему комара каждый раз, когда есть шанс, что комар инфицирован малярийными паразитами, – и уничтожать их, не дав размножиться и распространиться.

Однако, даже если мы сможем перехитрить эволюцию и полностью уничтожить малярию в лабораторных условиях, надо еще добиться того, чтобы все это работало в реальном мире. Трансгенные комары, созданные Джейкобсом-Лореной, имеют такую же продолжительность жизни и дают столько же потомства, что и обычные. «Это означает, – говорит он, – что в лабораторных условиях ничего не стоит создать популяцию, целиком состоящую из комаров с иммунитетом к малярии, поскольку у них нет конкуренции, но в реальных условиях добиться этого намного труднее, поскольку для того, чтобы иметь шансы в борьбе с малярией, трансгенные комары должны давать больше потомства по сравнению со своими дикими сородичами».

Это не единственный вопрос. Еще одна проблема связана с тем, что нам еще нужно плавно перейти с комаров, переносящих малярию животных, на комаров, переносящих человеческую форму малярии, а это совсем не так просто, как может показаться. Во-первых, комаров, переносящих человеческую форму малярии, в лабораторных условиях выращивать труднее, а во-вторых, надо и гены другие подбирать. Например, ген, блокирующий малярию мышей, не работает в случае с человеческой формой малярии, хотя Джейкобс-Лорена полагает, что ему удалось найти другой ген, подходящий для решения данной задачи.

Но когда эта задача будет выполнена, возникнет другая проблема – проблема безопасности. Поскольку не существует другого способа создания трансгенных комаров с иммунитетом к человеческой форме малярии, кроме как первоначально вырастить значительное их количество в лабораторных условиях, потребуются специально оборудованные помещения с электронными системами доступа, многочисленными системами кондиционирования воздуха и дренажа, не позволяющими болезнетворным микроорганизмам просочиться за стены лаборатории.

Если система защиты даст сбой, попавшие на волю комары могут стать причиной новых вспышек заболевания, но еще больше тревожит то обстоятельство, что прыгающие гены прыгают не только по геному; они могут совершать также межвидовые прыжки. Трансгенные комары могут спариваться с дикими популяциями и производить на свет что-то ранее не существовавшее – и, быть может, куда более опасное, чем то, что существует сегодня.

Однако, даже если подобные проблемы удастся предотвратить, рано или поздно мы все равно намереваемся выпустить выращенных комаров на волю, мы еще слишком мало знаем о том, как они будут жить в дикой природе. Мы еще не до конца понимаем их «сексуальную» жизнь; не знаем, по каким критериям они выбирают себе партнеров и по каким критериям выбирают лужу, в которую откладывают яйца. Неизвестно нам и то, как сезонность влияет на размер популяции, какую территорию занимает та или иная популяция и, что особенно важно, как и почему гены путешествуют в ее пределах. Таким образом, мы не знаем, с какими еще трудностями столкнемся, когда будет казаться, что мы почти победили.

Заболевания, переносимые комарами, относятся к числу самых опасных и устойчивых. Перекос в сторону химических методов борьбы, свойственный минувшему столетию, привел к появлению болезней, резистентных к лекарствам, и насекомых, резистентных к пестицидам. Не может ли получиться так, что мы, подобно Франкенштейну, произведем на свет чудовище, переносящее какую-нибудь супермалярию? «Невозможно знать наверняка, что будет, когда сменится 10 тысяч поколений комаров», – говорит Аткинсон. Но рано или поздно мы это узнаем.

Когда в следующий раз кто-то по примеру Плиния решит составить энциклопедию, содержащую в себе все, что есть в мире, ему придется включить туда совершенно новую мифическую категорию – первое созданное человеком существо, выпущенное в дикую природу.

Галактическая золотая лихорадка: добыча полезных ископаемых на астероидах

Во время нашего знакомства с основателем фонда X-Prize Питером Диамандисом (я рассказывал об этом в самом начале книги) он рассказал мне о возможности добычи полезных ископаемых на астероидах, утверждая, что первым триллионером на Земле станет тот, кто найдет способ создания космической промышленности. Пожалуй, более сумасбродных идей я никогда ни от кого не слышал. Для автора, пишущего на научные темы, проблема добычи полезных ископаемых на астероидах располагается где-то между «холодным ядерным синтезом» и «плащом-невидимкой» в списке вещей, появления которых едва ли стоит ожидать в обозримом будущем.

Но Питер утверждал также, что без промышленного освоения астероидов, то есть без экономического фактора, стимулирующего покорение космоса, человечество так никогда и не выберется со своей планеты. А вот с этим трудно не согласиться. По этой причине по окончании нашего разговора я решил исследовать данный вопрос более основательно.

Глава, которую вы сейчас прочитаете, является результатом моего исследования. Она стала первой статьей на подобную тему, опубликованной не в научно-фантастическом или футуристическом журнале, а в серьезном издании, нацеленном на обычную читательскую аудиторию. А это не так просто. Когда вы в следующий раз откроете журнал, знайте, что на каждую статью, которую вы там обнаруживаете, приходится пять статей, для которых в нем не нашлось места. И в первую очередь в корзину летят статьи, которые кажутся редактору чересчур нелепыми. Сам тот факт, что статье о добыче полезных ископаемых на астероидах удалось пробиться через такой суровый отсев, весьма красноречив. Не один я, видно, поверил в то, что экономический двигатель покорения Солнечной системы в скором времени запустится и ареал существования человечества больше не будет ограничен рамками одной планеты.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: