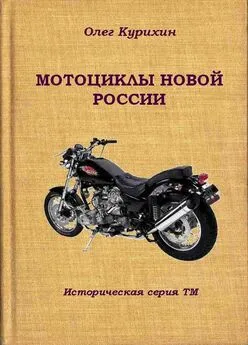

Олег Курихин - Мотоциклы новой России

- Название:Мотоциклы новой России

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:САМИЗДАТ

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Олег Курихин - Мотоциклы новой России краткое содержание

Мотоциклы новой России - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

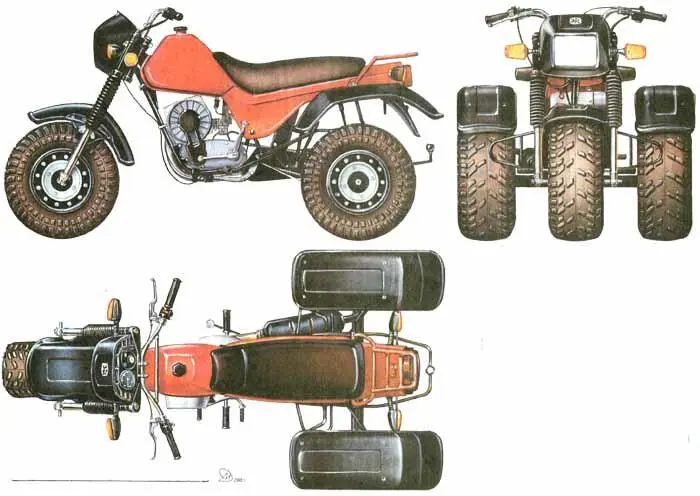

«ФЕРМЕР»

Так называется трехколесный мотоцикл, изготавливаемый на Ковровском заводе имени В. А. Дегтярева (ЗиД). Эту удачную машину создали специально для индивидуальных сельских тружеников. Но прежде, чем она появилась, конструкторы усвоили немало полезного у своих предшественников.

Первые самоходные экипажи, созданные еще в XVIII в. — мускулоход И. П. Кулибина и паровая телега Н. Кюньо, — были трехколесными, с управляемым (а у французского изобретателя и ведущим) передним колесом. Минуло более 120 лет — и о трехколесках опять вспомнили. Их основные разновидности — трицикл и трикар — существенно различаются. У первого — переднее колесо управляемое, задние же — ведущие, едущий на нем сидит верхом как на велосипеде. У вторых — двумя передними колесами управляют, как в автомобиле, с помощью трапеции Жанто, но рулем, похожим на велосипедный. Заднее же колесо выполняет роль ведущего. Водитель и пассажир располагаются так же, как в автомобиле. Трицикл конца XIX в. оказался удачной машиной. Его движок, обычно рабочим объемом 200–500 см 3, установленный над задним ведущим мостом, хорошо вписывался в конструкцию и мог даже при небольшой мощности (1,5–3 л.с.) разгонять экипаж до скорости 50 км/ч. На знаменитой французской фирме «Де Дион-Бутон» создали целую гамму моторов с разной кубатурой, предназначенных, прежде всего, для трициклов. Этой машине подражали в Европе и Америке десятки предпринимателей, и, выражаясь образно, мотоциклисты всего мира въехали в XX в. на трициклах от фирм «ФН», «Кудель», «Фафнир», «Россия» и многих других. Наш соотечественник Н. А. Орловский в 1900 г. первым из россиян прокатился от Санкт Петербурга до Парижа на такой же машине марки «Клеман». Что же способствовало этому успеху?

В трициклах тех лет сочетались несколько преимуществ перед мотоциклами и автомобилями. Они оказались устойчивее первых на плохих дорогах, каковых тогда было предостаточно, и малых скоростях движения по ним. Такие экипажи были проще, надежнее, существенно дешевле «автокаров» и обладали вполне приличной удельной (то есть приходящейся на единицу массы машины с водителем) мощностью. Мотолюбителям многих стран приглянулся новый вид транспорта, спрос на него заметно возрастал.

Прогресс моторизованных экипажей — автомобилей, мотоциклов, трициклов — шел по пути увеличения мощности моторов и скорости движения. По мере роста этих показателей проявлялись недостатки, свойственные трехколесным машинам. Так, при движении по дорогам с твердым покрытием они на виражах вели себя неустойчиво. Без оного же, скажем, на песке или влажной дороге — испытывали дополнительное сопротивление, по сравнению с мотоциклом или автомобилем, из-за третьей колеи. Все это вызывало разочарование водителей в трициклах и снижение спроса на них. К 1905 г. их почти не выпускали. Освободившуюся нишу вскоре заполнили мотоциклы с боковыми прицепами, которые в обиходной речи назывались мотоколясками, боковыми колясками, а то и просто колясками.

Эта тенденция сохранялась вплоть до 1950-х гг., когда в мире уже бегали миллионы мотоциклов, мотовелосипедов, мотороллеров и мопедов. Нашлись-таки любители ездить небыстро, но устойчиво, чтобы не падать при остановках или медленном движении. Им хотелось чего-то мощного и уравновешенного. И мотоциклетные фирмы оправдали их ожидания.

После того как в 1945 г. итальянская компания «Пьяджо» вслед за мотороллером создала его трехколесную грузовую модификацию, во многих странах начали выпускать подобные машины. Прошло еще 12 лет, прежде чем наша промышленность освоила изготовление таких же грузовичков. А 1959 г. на ВДНХ испытали добрую сотню опытных пассажирских мототакси в виде трикаров и трициклов, сделанных, соответственно, на Вятскополянском механическом и Тульском машиностроительном заводах. Больше у нас такие машины не строили, несмотря на их успешную опытную эксплуатацию.

В 1970 г. японская фирма «Хонда», равняясь на американские спортивные машины, освоила производство трехколесной «песчаной блохи» — простенького экипажа без подвесок, зато на колесах-дутиках. Высокая проходимость новинки способствовала зарождению нового класса мотоциклов повышенной проходимости. Их совершенствовали и строили тысячами, но к середине 80-х они вышли из моды, уступив освободившуюся нишу 4-колесным мотовездеходам.

В 1985 г. наша пресса обсуждала, какие мотосредства следует создавать для сельской местности. Не обошли вниманием и трехколесники. Но покуда раскачивались, наступили перестроечные и кризисные времена. Лишь через семь лет легковые трициклы начали проектировать на Тулмашзаводе. В 1992 г. А. И. Балахтар, П. А. Титов, Л. И. Липатова и В. Д. Недорезов, взяв за основу конструкции свой же мотоцикл (см. «ТМ», № 5 за этот год) и заменив в нем ведущее колесо грузовым модулем ТМЗ-9.906, имевшим дифференциал с реверсом и независимую подвеску колес, создали трехколесник ТМЗ-5.971. Каждый владелец тульского мотоцикла, приобретя «шестерку», мог сделать то же самое и стать владельцем сразу двух машин: мото- и трицикла. Последних за 1992–1995 гг. в Туле выпустили, соответственно, 510, 1230, 420, 240, всего же — 2400 экземпляров.

На Ковровском ЗиДе к середине 1993 г., воспользовавшись агрегатами от 4-колесника ЗДК-175-4ШП — двигателем с принудительным воздушным охлаждением, задним мостом и еще кое-чем, создали свою трехколеску. Она и получила название «Фермер». Главным внешним ее отличием от тульского трицикла стали широкопрофильные арочные шины, из-за чего новинка походила на этакий тягач, предназначенный для сельской местности, прежде всего — для фермерских хозяйств. Главную передачу этой машины сконструировали и изготовили на Тутаевском моторном заводе.

Компоновку нового аппарата сделал начальник КБ перспективного проектирования В. П. Печенов, руководил разработкой трицикла главный конструктор СКБ С. А. Воркуев. Вот что рассказал Сергей Аркадьевич: «Нам предстояло создать машину, способную в индивидуальном хозяйстве по тяге заменить лошадь, но с давлением на грунт меньшим, чем от стоящего человека, а также с достаточно высокими скоростными показателями при езде по сельским дорогам, чтобы не уступать автомобилю. Такого мотоцикла до нас в стране никто не выпускал».

Проектируя «Фермер», конструкторы СКБ ЗиД стремились к максимальной его унификации с ранее разработанной машиной — мотоциклом «Сова-200», от которого позаимствовали раму, бензобак, седло. Многое потребовалось спроектировать специально: переднюю вилку под колесо с широкопрофильной арочной бескамерной шиной, длиннорычажную продольную подвеску задних колес с системой подрессоривания, защитные крылья, стояночный тормоз и многое другое. Некоторые заимствованные узлы и детали пришлось существенно доработать. В результате получилась оригинальная машина со своей конструкторской документацией, ориентированной на серийное производство. Однако прежде чем приступать к освоению выпуска новинки, ее предстояло всесторонне проверить в движении, и поручили это начальнику КБ испытаний дорожной мототехники Е. Н. Сенатскому.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: