АвиО’6

- Название:АвиО’6

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:1997

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

АвиО’6 краткое содержание

АвиО’6 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Летчики неохотно расставались с полюбившимся им ДБ-3. Этот снимок датирован февралем 1943 года. Фото предоставил Д. Гринюк

Размах крыла — 21.400 м; площадь крыла — 65.6 м² (без зализов); профиль крыла — Кларк У-15 16–10 %; площадь горизонтального оперения — 12.05 м*; длина самолета — 14.223 м; вес пустого самолета — 4778 кг; нормальный взлетный вес — 6993 кг (на колесах), 7074 кг (на лыжах); максимальный взлетный вес — 9000 кг; максимальный вес топлива — 3000–3075 кг; максимальный вес масла — 320 кг; скорость максимальная у земли — 327 км/ч ±2 %; скорость максимальная на 4500 м — 400 км/ч; скорость максимальная на высоте 7000 м — 368 км/ч; дальность полета с нагрузкой 1000 кг — 4000 км; скороподъемность у земли — 4.5 м/с ±3 %; скороподъемность на высоте 3000 м — 6.4 м/с; скороподъемность на высоте 4500 м — 5.3 м/с; время набора высоты 4500 м — 13.4 мин.; время набора практического потолка — 46 мин.; практический потолок — 8400 м.

Число цилиндров — 14; рабочий объем — 38.678 л.; степень сжатия — 5.5; сухой вес мотора — 600 кг; стартовая номинальная мощность — 700л.с. при 2400 об/мин; допустимая стартовая мощность — 850 л. с.; номинальная мощность на высоте 3850 м — 800 л.с. при 2400 об/мин; эксплуатационная мощность — 720 л.с. при 2320 об/мин на высоте 3850 м.

1. Самолет ДБ-3 2М-85. Техническое описание. М., Воениздат, 1940 г.

2. Мотор М-85. Общее описание и руководство по сборке, разборке и эксплуатации. М., Воениздат НКО СССР, 1937 г.

3. А.Н.Пономарев. Конструктор С.В.Ильюшин. М., Воениздат, 1981 г.

4. В.С.Савин. Планета Константин. Харьков, «Основа», 1994 г.

5. П.И.Хохлов. Над тремя морями. Л., Лениздат, 1988 г.

6. Т.И.Нечепоренко. Особое задание Родины. Харьков, «Прапор», 1988 г.

7. В.Б.Казаков. Боевые аэросцепки. М., издательство ДОСААФ, 1988 г.

8. В небе Китая. 1937–1940. Под редакцией В.Ю. — Чудодеева. М., «Наука», 1986 г.

9. И. Н. Кожевни ков. Командование и штаб ВВС Советской армии в Великой Отечественной войне. 1941–1945. М… «Наука», 1985 г.

Автор выражает признательность И.Радионову за предоставленные для работы материалы, а также благодарит В.Власко, И.Гуляса, М.Заику, К.Косминкова, В.Крючкова, А.Медведя, Д.Хазанова и коллектив музея ВВС России (г. Монино) за оказанную помощь.

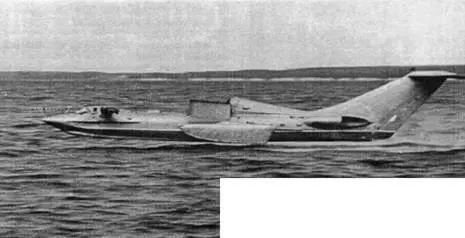

Взлетев выше солнца «Орленок», как водится, повторил судьбу Икара

Д.Гринюк

Экранный эффект — увеличение несущих свойств крыла летательного аппарата при полете на малых высотах из-за влияния поверхности. С его проявлением впервые столкнулись авиаторы: при заходе на посадку, в непосредственной близости от земли, пилотирование самолета усложнялось, причем, чем выше было аэродинамическое качество аэроплана, тем сильнее сказывалось действие экранной «подушки». С точки зрения летчиков и авиаконструкторов этот эффект безусловно вреден, и нет ничего удивительного в том, что возможностью полезного использования данного явления заинтересовались создатели скоростных судов.

Как известно, внедрение подводных крыльев позволило существенно, в 2–3 раза, повысить скорость по сравнению с водоизмещающими кораблями. Однако, дальнейший рост стал практически невозможен из-за физического явления кавитации (холодного кипения от разряжения) воды на верхней поверхности подводного крыла. Суда на искусственно создаваемой нагнетателями воздушной подушке достигли скорости порядка 150–180 км/час — уровень, ставший пределом для них из-за потери устойчивости движения. Экранопланы, поддерживаемые над поверхностью с помощью динамической воздушной подушки, сулили решение возникших проблем для дальнейшего повышения скорости.

Еще в довоенный период в ЦАГИ был проведен ряд экспериментальных и теоретических работ, позволивших создать математическую основу для проектно-конструкторских разработок действующих образцов. Использование экранного эффекта давало резкое повышение экономической отдачи экранопланов по сравнению с самолетами сопоставимого взлетного веса и полезной нагрузки: для экраноплана полет возможен при меньшем количестве двигателей (или при двигателях меньшей мощности) и, соответственно, при меньшем расходе топлива, чем у сравниваемого самолета. Кроме того, взлетающему с воды экраноплану не нужны дорогостоящие аэродромы, выводящие из землепользования огромные территории. Преимущество перед СКС (судно на подводных крыльях) — в крейсерской скорости в 4-б раз большей корабельной и намного меньшем экипаже. Однако, самым перспективным выглядело использование экранопланов в военном деле: к выше перечисленным достоинствам присоединялась скрытность последних — летящий на высоте нескольких метров объект чрезвычайно трудно обнаружить визуально или с помощью радиолокаторов, что позволяет наносить противнику неожиданные удары, оставаясь при этом малоуязвимым для ответного огня. Добавьте сюда маневренность, значительную грузоподъемность, большой радиус действия, стойкость к боевым повреждениям — и вы получите почти идеальное транспортное средство для высадки и поддержки морских десантов.

Самоходные модели — малые экранопланы, на которых отрабатывались компоновочные и технические решения будущих больших кораблей. На фото вверху — СМ-5, справа — СМ-6. Фото А.Беляева

В начале 60-х годов начались работы над реальными прототипами для использования именно в военной области — не стоит теперь забывать о времени, в котором разворачивались описываемые события. Головными предприятиями, создававшими новый вид техники, стали авиационное ОКБ имени Г.М.Бериева в Таганроге (известное своими гидросамолетами), где группа конструкторов под руководством Р.Л.Бартини проектировала серию экранопланов с обозначением ВВА — вертикально взлетающая амфибия, и корабельное ЦКБ по СПК имени Р.Е.Алексеева в Нижнем Новгороде (6. Горький). Конечно, в то время были живы оба руководителя, и возглавляемые ими организации носили другие названия.

Конструкторские коллективы столкнулись с массой трудноразрешимых проблем: необходимостью создания легкой и одновременно прочной конструкции, способной выдержать удар о гребни волн со скоростью 400–500 км/час и высоте полета, не превышающей значение средней аэродинамической хорды крыла, на которой и проявлялся экранный эффект. Нужно было разработать необходимые материалы, так как судостроительные были слишком тяжелыми, а авиационные не выдерживали соприкосновения с соленой водой и быстро корродировали. Конечный результат был невозможен без надежных двигателей — эту работу провела известная моторостроительная фирма во главе с Н.Д.Кузнецовым, подготовившая специальные морские модификации широко распространенных турбовинтовых — НК-12, и турбореактивных — НК-8-4 авиадвигателей, эксплуатирующихся на самолетах Ан-22 «Антей», Ту-95, Ту-154 и многих других.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: