АвиО’6

- Название:АвиО’6

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:1997

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

АвиО’6 краткое содержание

АвиО’6 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

По ДОТам линии Маннергейма использовались тяжелые фугаски ФАБ-500 и ФАБ-1000, бронебойные БРАБ такого же калибра. Так, например, в налете на береговую батарею в Ронониеме 14 января 1940 года самолеты ДБ-3 из 1 мтап брали по три бомбы ФАБ-1000 (нагрузку свыше 2000 кг фактически можно было реализовать лишь зимой, когда за счет холодного воздуха моторы давали большую мощность). По вражеской пехоте использовались кассеты РРАБ-3. Правда, снаряжать их было долго, а хранить «в сборе» нельзя, за что аббревиатуру РРАБ (ротативно-рассеивающая авиабомба) технари расшифровывали по своему: «работай, работай, а без толку». Видели бы они, как действуют эти штуки!

Немногочисленные и устаревшие финские истребители особой опасности не представляли, ДБ-3 хорошо выдерживал множественные пулевые пробоины. Правда, был случай, когда пара Фоккеров D-XXI в одном полете уничтожила 7 ДБ-3, ведя бой против большой группы советских бомбардировщиков. Малая война вскрыла большие прорехи в подготовке командиров и летчиков ДБА. Зато зенитный огонь обычно был плотен и точен. За 3 месяца и 13 дней Зимней войны только полки дальней авиации потеряли свыше 50-ти самолетов ДБ-3. Плохая погода, недостаточная подготовка экипажей и отказы матчасти вероятно стали причиной потери значительной части из еще полутора десятков бомбардировщиков, числящихся пропавшими без вести. 1-й мтап КБФ потерял не менее 3-х машин.

5 самолетов ДБ-3, совершивших вынужденную посадку на территории противника были отремонтированы и введены в состав ВВС Финляндии. Один из них 12 мая 1941 года был перегнан в германский испытательный центр Эрпробунгсштелле в Рехлине, где получил высокую оценку.

Между тем, еще в начале 1939 года на совещании с участием членов Политбюро, работников Наркомата авиапромышленности и представителей ВВС был поставлен вопрос о радикальной модернизации ДБ-3. Во главу угла ставилось улучшение защищенности самолета и резкое снижение трудоемкости его изготовления.

В феврале 1940 года была освоена заводом авиавооружения № 32 новая турельная установка МВ-3 с пулеметом БТ-12.7. Ее начали ставить на некоторых ДБ-3. Вместо старого люкового шкворня 5Т231 с марта 1940 часть самолетов стала оснащаться новой огневой точкой с выносной турелью МВ-2 с пулеметом ШКАС. Кроме того, было предусмотрено увеличение боезапаса пулеметов.

ОКБ, совместно с НИИ Авиационного Вооружения, НИМТИ ВМФ и другими организациями, вели постоянную работу, повышая наступательную мощь самолета. Наиболее интересными были эксперименты с фосфорными зажигательными боеприпасами и дистанционно-управляемым оружием. Войсковые испытания последнего проводились в 81-й дальнебомбардировочной авиадивизии осенью 1941 года. Собственно говоря, испытывались, в основном, устаревшие ТБ-3, превращенные в летающие бомбы. На них монтировались электромашинки, отклонявшие рули по радиокомандам с самолетов наведения СБ и ДБ-3, радиостанции которых были доработаны соответствующим образом. Аппаратура функционировала нормально, однако с потерей визуального контакта управление нарушалось — т. е. применить этот прообраз крылатых ракет можно было лишь в хорошую погоду, сбить «летающую бомбу» ничего не стоило, да и сам самолет наведения, «привязанный» к тихоходу-гиганту становился легкой мишенью. На торпедоносцах ДБ-3 отказывались от задних держателей, так как неудовлетворительная работа все равно не обеспечивала нужного угла вхождения в воду маловысотных торпед. Да и сами торпеды постоянно улучшались — проводилась работа по устранению несоосности их винтов, а также разрабатывались неконтактные взрыватели и бесследные ходовые механизмы, и, наконец, шло проектирование авиационных вариантов куда более мощных торпед калибра 533 мм (правда, их основой также были итальянские образцы).

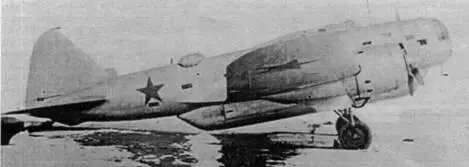

Экспериментальный вариант ДБ-3Т с закрытым отсеком для торпеды. Фото предоставил Д. Гринюк

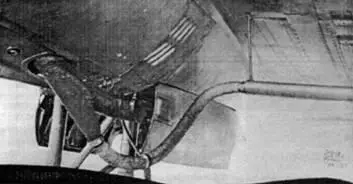

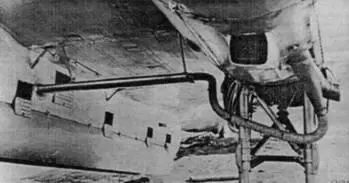

Трубопроводы обогрева отсека торпеды. Фото предоставил ККосминков

Кроме этих, чисто прикладных работ, ДБ-3 использовался для фундаментальных научных исследований. Перед войной на базе этой машины были спроектированы летающие лаборатории для испытания крупногабаритных моделей крыльев и фюзеляжей, которые позволили бы сравнивать данные натурных экспериментов и продувок. Но на практике была построена и летала машина лишь в «крыльевом» варианте.

Делались попытки решить и проблему взлетных характеристик бомбардировщиков, вес которых неудержимо рос. Так родился ДБ-3-УПС, получивший полностью новое крыло. К закрылкам на взлете подключались зависающие элероны, а с верхней панели крыла и всей механизации отсасывался пограничный слой, что резко повышало аэродинамическое качество несущей поверхности. Для этого имелся специальный насос с автомобильным мотором, размещенный в бомбоотсеке. Система оказалась весьма сложной и требующей кропотливой доводки, так что ДБ-3-УПС так и остался чисто экспериментальным аппаратом. На другом ДБ-3 проводили исследования бокового движения тяжелых самолетов. При этом машина летала с выпущенным с одной из законцовок крыла парашютом.

В конце 30-х годов из США вместе со знаменитым Дугласом ДС-3 пришел плазово-шаблонный метод производства, позволяющий резко уменьшить трудозатраты на изготовление самолетов. Еще в 1938 году в ОКБ Ильюшина начали перевод ДБ-3 на новую технологию. В результате трудоемкость машин была снижена до 20 тысяч человеко-часов (меньше, чем у фронтового Пе-2). Конструкция и геометрия планера сильно изменились. 21 мая 1939 года опытный ДБ-3М 2М-87Б вышел на испытания. И хотя резкого роста летных характеристик не произошло, высокая технологичность новой машины решила все — самолет был принят на вооружение и снабжение ВВС КА и авиации ВМФ СССР под маркой ДБ-3Ф, и было начато развертывание его серийного выпуска. Кроме того, на различных стадиях разработки находились дальние бомбардировщики ДБ-ЛК, ДБ-240 (будущий Ер-2), ДВБ-102, и тяжелые ТБ-7 и ПБ-4.

Новые машины постепенно заменили ДБ-3 на сборочных линиях. В 1940 году была начата сборка первых серийных Ил-4, а в конце того же года часть мощностей завода № 18 была передана на выпуск Ер-2. К 1941 году серийный выпуск старых модификаций ДБ-3 был полностью завершен. Было построено 1528 машин этого типа. К марту 1941 года бомбардировщики Ильюшина составили 86 % из общего числа самолетов ДБА. Сама дальнебомбардировочная авиация проходила реорганизацию. В ноябре 1940 года три армии особого назначения (АОН) были переформированы в пять бомбардировочных корпусов по две дивизии. Кроме того, имелись три бомбардировочные авиадивизии, а в каждом корпусе было начато формирование одной истребительной дивизии прикрытия и дальнего сопровождения.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: