Вертолет, 2004 №2

- Название:Вертолет, 2004 №2

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2004

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Вертолет, 2004 №2 краткое содержание

Вертолет, 2004 №2 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Другие способы компенсации, например, разворот камеры тепловизира или электронный разворот изображения на экране МФИ, также являются плохим решением. Прибор с разворачивающейся камерой значительно усложняется, зазоры в опорах (подшипниках) могут привести к ухудшению разрешающей способности системы.

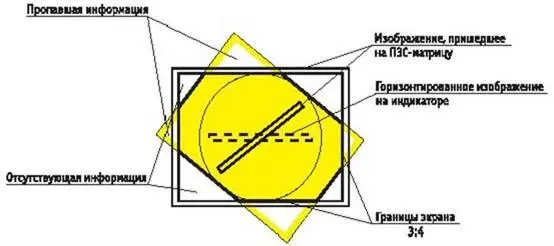

Электронная компенсация фактически означает, что поле зрения системы становится круговым и мгновенное поле зрения сужается до величины развертки по вертикали, то есть в отношении 3/4 (рис. 8).

При сканировании ЛB по горизонтали необходимо также обеспечивать соответствующие размеры входного окна. Если диапазон Δβ не слишком велик, входное окно может быть выполнено с помощью двух V-образных стекол, образующих фонарь, который обеспечивает пропускание светового потока в заданном диапазоне (рис. 5). Однако применение V-образного окна имеет жесткие ограничения из-за возможного переотражения и возврата светового потока (так называемый «нарцисс-эффект»). Наибольший диапазон перемещения ЛВ в горизонтальной плоскости около ±35° достигается при угле между стеклами 90-100°. При дальнейшем увеличении диапазона такое техническое решение себя исчерпывает, и потребуется создание входного окна, перемещающегося совместно с зеркалом, то есть разворачивающийся колпак. Такая конструкция возможна, но она также приводит к усложнению и лишает прибор одного из преимуществ «зеркальной» системы — герметичности. Кроме того, еще актуальнее становится решение вопроса о компенсации разворота изображения на экране.

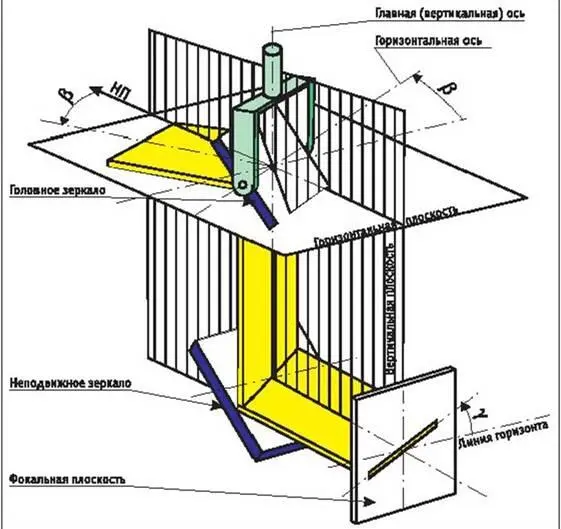

В системе со стабилизированной платформой вопрос о диапазонах углов прокачки ЛВ по вертикали и горизонтали решается практически полностью. Гиростабилизированная платформа имеет по крайней мере две оси: вертикальную главную и горизонтальную подвижную (то есть «кардан»). Угловые перемещения платформы по обеим осям ограничиваются лишь соединительными кабелями, если не используются токосъемные устройства, vi, как правило, они значительно больше фактически востребованных.

Зона обзора «платформенной» обзорноприцельной системы определяется ее размещением на вертолете, при котором в определенных участках в поле зрения прибора неизбежно попадают элементы конструкции вертолета. Как известно, при подходе ЛВ к 90° по углу места в карданной системе с вертикальной главной осью резко возрастают угловые скорости вокруг вертикальной оси (до бесконечности). Иными словами, практически существует мертвая зона в виде конуса около 10° к вертикальной оси.

Вопрос о размерах входных окон в этом классе обзорно-прицельных систем также решается автоматически, так как они размещаются на внешней оболочке прибора и перемещаются вместе с гиростабилированной платформой. Поэтому размеры входных окон практически равны диаметру светового потока (см. рис. 3).

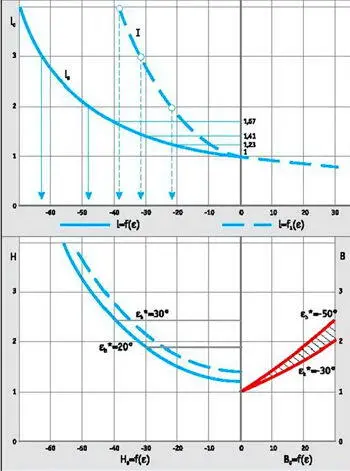

Рис. 6. Зависимости габаритных параметров элементов «зеркальной» системы

Подводя итог сказанному, можно сделать следующие выводы:

— «зеркальная» круглосуточная система, в отличие от «платформенной», практически не может иметь достаточных диапазонов по перемещению ЛВ. Даже при ограниченных углах от +20 до -40° по вертикали и ±30° по горизонтали, размеры зеркала достигают 2,34 D, размеры входного окна по вертикали составляют около 2,4 D, а по горизонтали — около 2,5 D. Это приводит к значительным увеличениям габаритов и массы прибора и, как следствие, к большим проблемам с его размещением на вертолете (рис. 6);

— система с гиростабилизированной платформой практически не имеет ограничений по углам. Это, в свою очередь, означает, что вертолет, имеющий «зеркальную» обзорно-прицельную систему с ограниченным полем обзора, вынужден компенсировать этот дефицит изменением углового пространственного положения всего вертолета, как это вынужден делать одноместный вертолет, то есть изменять траекторию движения, подчиняя ее потребностям разведки и прицеливания, что не всегда возможно и небезопасно (рис. 4);

— из-за малых диапазонов перемещения JIB «зеркальная» ОПС не может использоваться для управления турельными установками со стрелково-пушечным оружием, имеющим большие сектора обстрела по вертикали и горизонтали.

Рис. 7. Эффект «скручивания» светового потока «зеркальной» системы

Рис. 8. Электронное парирование «скручивания» светового потока

Обнаружение и тем более распознавание на фоне земной поверхности малоразмерных и слабоконтрастных целей представляет собой трудную техническую задачу, для успешного решения которой необходима мобилизация всех средств. Прежде всего необходимо, чтобы световая (тепловая) энергия, поступающая на входное окно ОПС, доходила до приемников энергии (в том числе глаз) с наименьшими потерями.

В «зеркальных» системах (рис. 2) световой поток, поступающий на вход, разделяется с помощью светоделительных устройств, и каждый канал получает только часть этой энергии. Более того, приемники энергии ОПС используют различные участки оптического спектра: от видимого до дальнего ИК. При этом оптические материалы для работы с волнами разной длины должны быть различными, оптимизированными под данный оптический диапазон. «Зеркальная» система исключает такую возможность, поскольку имеет единое входное окно. В этом случае оптический материал входного окна не может быть оптимальным для всех каналов, и светопропускание будет искусственно «зарезанным».

Вывод таков: если одни и те же датчики (тепловизор, телевизор, лазерный дальномер, канал управления) установить в «зеркальную» ОПС, то дальность их действия будет значительно меньше, чем при размещении тех же самых датчиков на гиростабилированной платформе.

Использование оптического канала привлекает относительной простотой и высокой разрешающей способностью при достаточно большом поле зрения. Однако при этом нужно помнить, что оптический канал пригоден только для дневных условий. В варианте круглосуточной «зеркальной» системы применение оптического канала потребует введения отдельного входного окна, обеспечивающего минимальные потери на светопропускание в видимом диапазоне. В принципе техническое решение, при котором световые потоки в видимом и ИК-диапазонах входят через раздельные окна и далее стабилизируются на двух жестко связанных между собой зеркалах, существует, но в этом случае конструкция ОПС сильно усложняется. Более простым техническим решением может оказаться установка двух независимых ОПС (для дневных и ночных условий), хотя их компоновка на вертолете довольно сложна.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: