Вертолет, 2004 №2

- Название:Вертолет, 2004 №2

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2004

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Вертолет, 2004 №2 краткое содержание

Вертолет, 2004 №2 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Конкретные данные об изобретении Ломоносова содержатся в двух документах. В протоколе конференции АН от 1 июля 1754 года есть упоминание о двух парах крыльев, которые двигаются «горизонтально в противоположных направлениях». Очевидно, что речь идет о двух двухлопастных несущих винтах противоположного вращения. Упоминается также о дистанции между двумя парами крыльев — это может означать либо соосное расположение винтов, либо их расположение рядом на параллельных валах.

Историк техники В.Р. Михеев обосновал предположение о соосных винтах. В пользу этой версии говорит также факт изготовления аппарата часовых дел мастером, которому хорошо знаком привод часовой и минутной стрелок с помощью соосно расположенных винтов. В упомянутом выше протоколе сказано также, что «крылья движимы пружиной, подобной тем, которые обыкновенно бывают в часах». Нет сомнений, что речь идет о спиральной пружине, примененной в часах голландцем X. Пойгенсом еще в 1657 году. Известно несколько проектов Ломоносова, где использовался часовой механизм со спиральной пружиной в качестве аккумулятора энергии. Так, в клизеометре (прибор, вычерчивающий на бумажной ленте отклонения корабля от заданного курса под влиянием ветра) барабан с намотанной на нем бумажной летной приводится во вращение силой упругости спиральной пружины. Для морских часов Ломоносов предложил устройство с четырьмя спиральными пружинами.

В отчете о своих научных работах в 1754 году Ломоносов сообщает: «Делал опыт машины, которая бы, подымаясь кверху сама, могла бы поднять маленький термометр, дабы узнать градус теплоты на вышине, которая с лишком на два золотника облегчалась, однако к желаемому концу не приведена». Два с лишком золотника — это примерно 10 г — такова была подъемная сила, развиваемая винтами.

Обратимся теперь к указаниям менее определенным. В протоколе от 4 февраля 1754 года конференции Академии наук отмечено: «Г-н Ломоносов предложил собранию, чтобы была построена машинка, приспособленная для подъема термометров и других малых метеорологических инструментов, и представил ее рисунок. Г-да академики признали эту машинку достаточно достойной, чтобы построить для производства этих опытов. И тем постановили… просить Канцелярию академии, чтобы эта машина была построена по указанию г-на автора часовым мастером Фуциусом».

Здесь существенны указания о малости машинки, а также о малости подымаемых инструментов. Поскольку ничего не говорится о специальных постройках для демонстрации изобретения, то скорее всего вся установка размещалась на академической кафедре, а размеры винта вряд ли превышали полметра. Из июльского протокола: «Машина была подвешена на веревке, натянутой между двумя блоками, и удерживалась в равновесии грузиками, подвешенными с противоположной стороны. При заведенной пружине быстро поднималась вверх. Это обещало желаемый эффект».

«Быстро поднималась…». Если бы винты после подъема на высоту, ограниченную размерами установки, продолжали вращаться, воспроизводя подобие режима висения, любой внимательный свидетель зафиксировал бы этот важный факт. Поскольку такого указания нет, то, вероятно, после подъема аппарата до верхней точки винты останавливались. Также ничего не говорится о времени раскрутки винтов, которая, видимо, происходила практически мгновенно. Скорее всего, обороты винтов, при которых начинался подъем аппарата, были сравнительно небольшие. Теперь оценим степень названной в протоколе быстроты подъема. С учетом предполагаемых небольших размеров демонстрационной установки оценка «быстро», вероятнее всего, применима к времени подъема аппарата за две-три секунды. Если бы время исчислялось долями секунды, уместны были бы определения «очень быстро» или «стремительно». Преодоление нескольких сантиметров за время большее, чем 3–5 секунд, заслуживает оценок «медленно» или «очень медленно».

Еще одно извлечение из протокола от 1 июля: «По словам изобретателя, этот эффект увеличится, если увеличится мощность пружины, если больше будет дистанция между двумя парами крыльев и коробка, в которой помещается пружина, для наименьшего веса будет выполнена из дерева, о чем, как полагается, он обещал сам позаботиться».

Демонстрационная модель соосного вертолета. Автор — Ю.А. Карцев

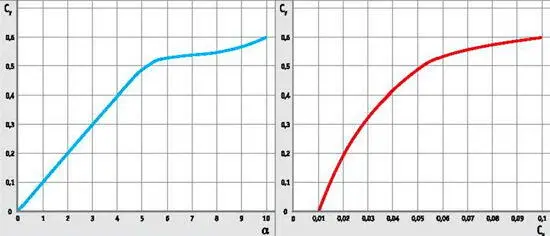

Рис. 1. Характеристики профиля «Плоская пластина»

«Желаемый эффект» — это поднятие маленького градусника. Ломоносов был реалистом и мог верить в успех своего предприятия только в случае, если полученные результаты давали для этого основания. Разнесение соосных винтов, по современным представлениям, увеличивает их подъемную силу на 4–5%. Вряд ли изобретатель мог рассчитывать на более чем удвоение подъемной силы. Увеличение мощности пружины — важный фактор, но Ломоносов должен был понимать, что этот путь сопряжен с увеличением веса. С учетом достигнутой подъемной силы винтов в 10 г оптимистичный прогноз мог быть сделан, если вес всего аппарата был соизмерим с этой величиной, то есть не превышал, скажем, 50-100 г.

Судя по приведенным описаниям, вероятно, были реализованы два способа испытаний машинки. В одном случае ее вес предварительно уравновешивался с противоположной стороны подобранным грузиком, заведенная пружина приводилась в действие и машинка поднималась вверх. В другом случае к машинке прикреплялся дополнительный груз, который подбирали таким образом, чтобы при работе пружины машинка уравновешивалась на режиме висения. Так определялась величина развиваемой аппаратом подъемной силы. Примем, что пружина действовала минимально необходимое для уверенной демонстрации эффекта время — 3 секунды.

Рассмотрим теперь лопасти винтов. Вряд ли мы сильно ошибемся, представив себе лопасть самой простой конструкции — в виде прямоугольной в плане, плоской, незакрученной пластины из дерева. Такого вида лопасть Ломоносов применил для изобретенного им анемометра — прибора, «показывающего наибольшую быстроту любого ветра». В докладе об этом приборе, прочитанном на заседании конференции 18 ноября 1748 года, приводятся следующие сведения: «Каждое крыло числом 16 делается из бука длиной в 24 дюйма, шириной в 2, толщиной не более одной линии». Удлинение лопасти 24/2 = 12, досточно обычное по современным меркам, примем и для лопастей нашей машинки.

Выберем толщину лопасти. Для анемометра вес не столь важен, но все же Ломоносов ограничивает максимальную толщину «крыла» одной линией, что составляет одну десятую дюйма, или 2,54 мм. Применительно к лопасти летательного аппарата проблема веса становится первостепенной. В диапазоне значений диаметра винта лопасти до 1 м толщина деревянной пластинки в 1 мм достаточна для обеспечения жесткости и практического отсутствия прогибов, которые могли бы явиться причиной взаимного задевания расположенных на небольшой «дистанции» вращающихся навстречу друг другу лопастей. Толщина меньше 1 мм технологически достигается с трудом, а эффект дает небольшой. Толщина лопасти в 1 мм представляется оптимальной.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: