Авиация и космонавтика 2013 04

- Название:Авиация и космонавтика 2013 04

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2013

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Авиация и космонавтика 2013 04 краткое содержание

Авиация и космонавтика 2013 04 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

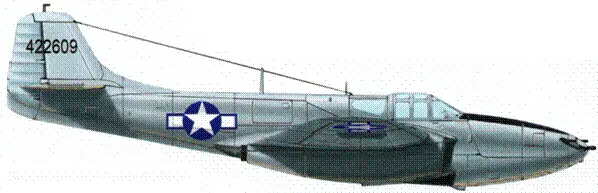

Первая серийная модель американского реактивного истребителя Р-80 «Шутинг Стар»

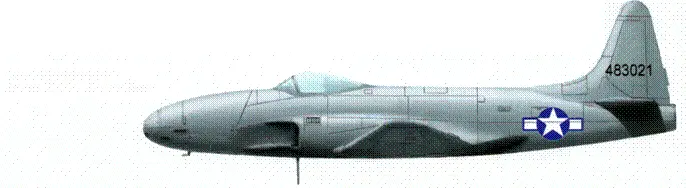

Американский палубный реактивный истребитель PH-1 «Фантом»

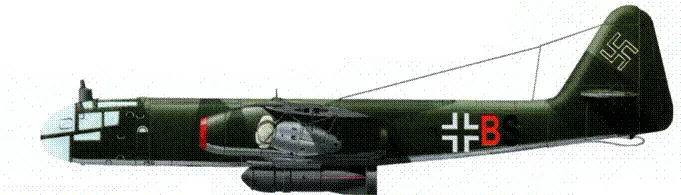

Me 262 на испытаниях в СССР

Вывод из всего этого напрашивается один: если бы история пошла по иному сценарию, ни Me 262, ни другие реактивные самолеты люфтваффе все равно ничего бы не изменили. А прославился Me 262 лишь тем, что стал первым боевым самолетом с турбореактивным двигателем, пошедшим в бой, открыв тем самым новую страницу в истории воздушных войн.

Что касается огромного количества проектов реактивных самолетов, появившихся в конце войны, то это вовсе не говорит о какой-то исключительной гениальности германских конструкторов. Столь резкая активизация «творческой» деятельности авиационных специалистов накануне краха Третьего Рейха была обусловлена ни чем иным, как банальной попыткой «откосить» от Восточного фронта в условиях, когда была объявлена тотальная мобилизация, и когда под ружье ставили всех без разбора (здесь я полностью поддерживаю точку зрения Геннадия Серова — авиационного историка, опирающегося в своих работах исключительно на архивные документы). Всем здравомыслящим людям в Германии было уже понятно, что поражение в войне неминуемо, что конец близок, а потому нужно хоть как-то пережить это время, любым способом сохранив себе жизнь. Выдавая же фантастические проекты, «гарантирующие» изменение хода войны, авиаконструкторы тем самым давали не только иллюзорную надежду на спасение полусумасшедшему Гитлеру и его ближайшему окружению, но и реально обеспечивали возможность «остаться при деле» многим инженерам и рабочим, а также тем мелким политическим бонзам и представителям прочих курирующих организаций (к примеру, СС), что сидели на местах (а вместе с ними и целой когорте «специалистов» из обеспечивающего аппарата). И нет ничего удивительного в том, что подобные работы, даже несмотря на их очевидную несостоятельность, находили самую горячую поддержку у всех, кто в той или иной мере был с ними связан.

Наиболее известные самолеты с турбореактивными двигателями, созданные в годы Второй мировой войны

Истребитель Мессершмитт Me 262А-1

Истребитель Глостер «Метеор» F.Mk.I

Опытный истребитель Де Хевилленд DH-100 «Вампир»

Истребитель Белл Р-59А «Эркомет»

Опытный истребитель Локхид ХР-80А «Шутинг Стар»

Истребитель Хейнкель Не 162А-1

Бомбардировщик Арадо Аг 234В-2

Главный калибр боевой авиации

К. Кузнецов, Г. Дьяконов

О первых атомных бомбах, сброшенных на Хиросиму и Нагасаки, всем достаточно хорошо известно. Об этом было рассказано и на страницах мартовского номера нашего журнала. Но что было потом?

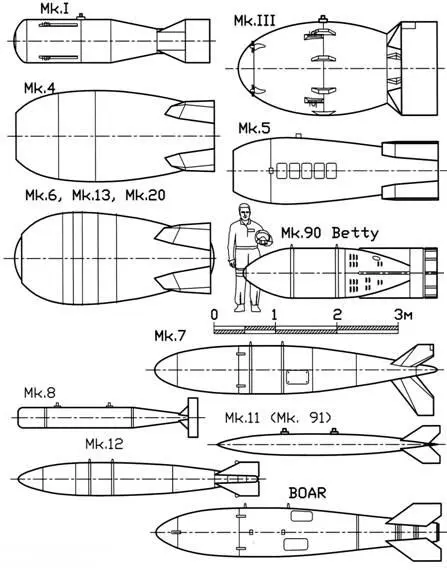

Ещё до испытания первых атомных бомб специалисты Лос-Аламоса видели пути их дальнейшего совершенствования. К примеру, у плутониевой бомбы типа Мк. Ш «Толстяк», сброшенной на Нагасаки, можно было увеличить степень сжатия ядра и, следовательно, коэффициент использования делящихся материалов за счёт улучшения сферичности имплозии при переходе от 32-линзовой фокусирующей системы взрыва к 60-линзовой (имплозия — направленный внутрь бомбы взрыв вещества, окружающего плутониевое ядро, приводящий к сильнейшему его сжиманию и вызывающий цепную реакцию).

Другое направление совершенствования бомбы Mk.lll было очевидным как для её создателей, так и для военных: «Толстяк» имел очень неудачную компоновку и форму баллистического корпуса с точки зрения аэродинамики. Для придания бомбе устойчивости на траектории необходимо было сдвинуть её центр масс максимально вперед. Для этого тяжелый ядерный заряд нужно разместить в носовой части бомбы, а более легкие блоки автоматики подрыва — позади него.

Формально разработка новой бомбы Мк.4 началась 2 августа 1946 г., когда в Лос-Аламосской лаборатории был образован специальный Отдел Z. Уже летом 1946 г. новые атомные заряды с левитирующим ядром и с составным ядром могли быть испытаны на атолле Бикини, но было принято решение использовать для испытаний заряды Mk.lll. К тому времени уже стало очевидным, что довести в ближайшее время 60-линзовый заряд не удастся — эта работа требовала большого объёма экспериментальных исследований и трехмерных численных расчётов, для которых в Лос-Аламосе просто не хватало людей. Кроме того, 60-линзовый заряд затруднял компоновку бомбы: блок автоматики подрыва становился вдвое тяжелее, чем у 32-линзового заряда, что сводило на нет эффект от смещения заряда вперёд, а автоматики — назад.

В 1947 г. Комиссии по атомной энергии — новому хозяину Лос-Апамосской лаборатории — удалось возобновить работу в полном объёме. Лаборатории была передана авиабаза Сандия в районе Альбукерка, где на основе Отдела Z был образован её филиал. В апреле 1947 г. начались испытания нового баллистического корпуса Мк.4. В июле был готов макет ядерного заряда новой бомбы, а в конце года — совершенно новый, лёгкий и компактный блок автоматики подрыва.

В декабре в Лос-Аламосе состоялось совещание, на котором ВВС США предъявили свои требования к новой бомбе. В основном они сводились к улучшению её эксплуатационных характеристик. Кроме того, военные настаивали на возможности установки ядра из делящихся материалов в ядерный заряд в полёте, что должно было существенно повысить безопасность взлёта и посадки самолёта-носителя.

Атомные бомбы США первого поколения.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: