Авиация и космонавтика 2013 03

- Название:Авиация и космонавтика 2013 03

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2013

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Авиация и космонавтика 2013 03 краткое содержание

Авиация и космонавтика 2013 03 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Разработка проектной документации по Т10/3 была завершена в бригаде 100-1 в конце 1971 года, чертеж общего вида О.С. Самойлович подписал 24 декабря. С ведома П.О. Сухого часть материалов по этой новой компоновке была помещена и в материалах аванпроекта по Су-27. Аэродинамическая модель компоновки Т10/3, предназначенная для испытаний в «малых» сверхзвуковых АДТ ЦАГИ, получила обозначение 13Т10-3. По уже сложившейся традиции, для выяснения вклада в аэродинамические характеристики отдельных элементов конструкции, предусматривалось, что модель будет сделана разборной, с возможностью демонтажа и продувки по отдельности всех основных элементов несущей схемы. Модель 13Т10-3 была закончена изготовлением и отправлена в ЦАГИ 23 марта 1972 года, первые результаты продувок были получены в начале мая, а официальный отчет пришел в ОКБ в июле 1972 года, он содержал результаты продувок по обоим вариантам крыла. Особенно наглядно выглядели преимущества варианта с большим удлинением крыла. Осенью 1972 г. в ЦАГИ был выполнен 2-й этап продувок этой модели, основной задачей которого являлось определение влияния на аэродинамические показатели увеличенного отгиба носков крыла и различных вариантов НЧФ. Результаты продувок были довольно неожиданные. Выяснилось, к примеру, что для первых двух вариантов НЧФ величины волнового сопротивления оказались практически одинаковыми, причем за счет улучшения графика площадей было достигнуто существенное по сравнению с Т10/1 снижение волнового сопротивления в околозвуковой и трансзвуковой зоне. А вот для третьего варианта, с «идеальным» графиком площадей, результаты оказались прямо противоположными ожидаемым — величина сопротивления даже несколько выросла. Последующий анализ показал, что такой результат был связан исключительно с забвением законов и принципов местной аэродинамики в угоду выправления графика площадей. Вариант с большим удлинением крыла был признан удачным: он обеспечил прирост Ктах примерно на 1 ед. Таким образом, были найдены реальные пути повышения ЛТХ для обеспечения заданного уровня ТТЗ. А вот результаты экспериментов с увеличением отгиба носков крыла на угол более 5° были признаны отрицательными: на крейсерских режимах полета в рабочей области углов атаки это вело к существенному увеличению сопротивления.

У разработчиков в это время дела тоже не стояли на месте: в связи с тем, что к концу 1971 года несколько спала напряженность, связанная с подготовкой материалов для аванпроекта, появилось гораздо больше времени для более детальной проработки схемы. В конструктивно-компоновочном плане, наиболее слабым техническим решением схемы Т10/1, очевидно, являлось размещение опор шасси. Для передней опоры основным недостатком, при выбранном варианте общей компоновки, неизбежно являлась большая, чем для самолетов традиционной схемы высота опоры, но с этим еще можно было как-то смириться. А вот выбор для основных опор шасси Т10/1 «квазивелосипедной» схемы, можно было оправдать только существенным дефицитом времени для более детальной проработки, т. к. он привел к ряду существенных недостатков. Во-первых, такие опоры шасси обеспечивали недостаточную, с точки зрения устойчивости при рулении, колею; во-вторых, они имели сложную кинематическую схему и неоправданно большую высоту, и, следовательно, большую массу; в третьих, при размещении в убранном положении, стойки шасси «разрезали» ряд силовых шпангоутов центроплана; и в четвертых, ниша под стойки основной опоры, «съедала» изрядные объемы топлива. В сумме все это вело к неоправданным издержкам, поэтому, весной 1972 г. разработчики обратились к поиску альтернативных схем уборки основных опор шасси. В проектной группе, руководимой В.И. Антоновым, эта работа была поручена выпускнику МАИ B.C. Присяжнюку, только недавно пришедшему в отдел проектов. По существу, эта работа стала для него продолжением его дипломного проекта на тему «Истребитель воздушного боя».

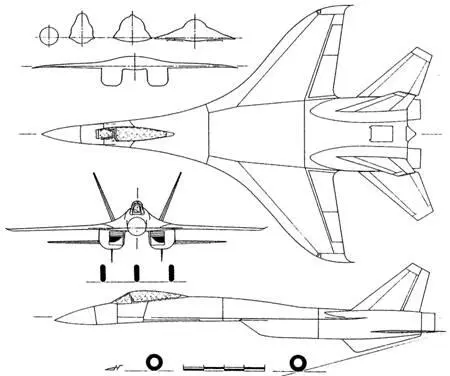

Общий вид Т10/3, декабрь 1971 года (1-я редакция)

Наиболее очевидным казалось решение об уборке основных опор в гондолы двигателей. К достоинствам такой схемы относилась возможность обеспечения достаточной величины колеи, относительная простота кинематической схемы и малая высота самих опор. К недостаткам — существенное увеличение площадей поперечных сечений мотогондол, что при отсутствии каких- либо компенсационных мер компоновочного характера вело к существенному ухудшению графика площадей самолета и росту миделевого сечения, а также усложнение схемы нагружения самолета при работе шасси, что вело к увеличению массы конструкции шасси и планера в целом. Было решено проработать этот вариант подробнее. Для компенсации увеличения сопротивления мотогондол, в связи с размещением в них опор шасси в убранном положении, обводы гондол уточнили, придав им характерную «бутылочную» форму, что, по расчетам, должно было обеспечить минимизацию миделя и улучшение местной аэродинамики самолета. Таким образом был разработан новый вариант схемы, обещавший оптимизацию многих компоновочных решений. С точки зрения конструктивной проработки, он был выполнен более тщательно, т. к. в нем учли многие замечания, полученные по результатам проработки конструктивной схемы Т10/1 в отделах ОКБ. Опишем его немного подробнее, т. к., несмотря на, что он являлся лишь промежуточным звеном в длинной цепи последующих трансформаций компоновки Су-27, в основных своих чертах он являлся типичным вариантом интегральной схемы, и некоторые из принятых здесь технических решений нашли применение в дальнейшей работе.

Носовая часть фюзеляжа (НЧФ) включала следующие компоновочные отсеки: обтекатель РЛС, кабину экипажа с фонарем, подкабинный и закабинный отсеки оборудования, левый и правый були. Радиопрозрачный обтекатель длиной 2200 мм и диаметром в плоскости стыка с НЧФ 1000 мм закрывал собой антенну РЛС, имевшую диаметр 820 мм. Установка РЛС «Сапфир-23МП» была выполнена в виде моноблока. Для обеспечения установки и съема станции, на внутренних боковых поверхностях НЧФ предусматривались силовые направляющие рельсы, по которым моноблок РЛС, установленный на специальной раме, мог на роликах выдвигаться вперед, а для оперативных видов обслуживания станции в конструкции НЧФ были предусмотрены эксплуатационные люки. Под НЧФ, на специальном пилоне в несъемном обтекателе предусматривалась установка датчиков следящего теплопеленгатора и оптико-телевизионного визира. Такая конструкция была выбрана для обеспечения наилучшей диаграммы направленности датчиков по направлению вперед-вверх, но в дальнейшем, от нее пришлось отказаться, т. к. этот вариант приводил к существенному ухудшению аэродинамических характеристик. Для обеспечения летчику требуемого угла обзора 15° по направлению вперед-вниз, НЧФ была отклонена вниз на угол 7°. Кабина — герметичная, с установкой облегченного катапультного кресла К-36Л под углом 17°. Фонарь — из двух частей, неподвижного переднего козырька с плоским лобовиком и сдвижной задней части. На задней стенке кабины находились узлы крепления передней опоры шасси. БРЭО планировалось размещать в подкабинном и закабинном отсеках. В закабинном отсеке размещалась ниша передней опоры шасси, а в хвостовой части закабинного отсека, как продолжение ниши передней опоры шасси, располагался эксплуатационный отсек БРЭО. При этом, монтаж и все виды оперативного обслуживания оборудования предполагалось осуществлять из ниши передней опоры, при открытых створках шасси. Такая схема обслуживания исключала наличие эксплуатационных люков на боковых поверхностях фюзеляжа, что уменьшало массу конструкции планера и повышало пыле- и влагозащищенность отсека оборудования. Установку БРЭО предполагалось выполнять в виде унифицированных стандартных блоков на амортизированных групповых стеллажах.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: