Авиация и космонавтика 2013 01

- Название:Авиация и космонавтика 2013 01

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2013

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Авиация и космонавтика 2013 01 краткое содержание

Авиация и космонавтика 2013 01 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В результате, по поводу некоторых предложенных компоновочных решений требовались серьезные исследования совместно с отраслевыми институтами промышленности. Л.Г. Чернов вспоминал, что на одном из первых совещаний, посвященных компоновке Т-10, Павел Осипович, обращаясь ко всем присутствующим, резюмировал: «Корневой наплыв – в этом что-то есть», и далее, обращаясь конкретно к главному аэродинамику фирмы И.Е. Баславскому, заметил: «Этим нужно заняться самым серьезным образом!». Это поручение П.О. Сухого было принято к неукоснительному исполнению: аэродинамики ОКБ в содружестве с отраслевыми научными центрами широким фронтом развернули работы по изучению особенностей выбранной аэродинамической компоновки.

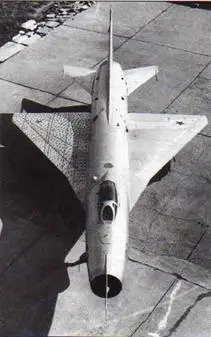

ЛЛ «100Л-2» на базе Су-9, предназначенная для отработки аэродинамики самолета Т-4

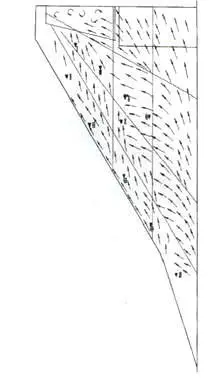

Схема спектров обтекания крыла ЛЛ «100Л-2» на одном из углов атаки

Следует заметить, что с руководством ЦАГИ у П.О. Сухого всегда были нормальные рабочие взаимоотношения. Тематика исследований по перспективному истребителю не стала исключением из правил: уже весной 1970 года, т.е. 8 самом начале работ по Су-27, по приглашению П О. Сухого в ОКБ приехали начальник ЦАГИ Г.П. Свищев и его первый заместитель Г.С. Бюшгенс. На состоявшемся совещании со стороны ОКБ присутствовали проектировщики (О.С. Самойлович, В.И. Антонов) и аэродинамики (И.Е. Баславский, Л.Г. Чернов). Павел Осипович продемонстрировал руководству ЦАГИ предварительные проработки по интегральной компоновке Т-10 и обратился с предложением о совместном проведении работ по данной теме, сопроводив это предложение замечанием: «Это нужно и нам, и Вам». Предложение было принято, и вскоре был разработан обширный план совместных работ, который начали последовательно претворять в жизнь. Совместные совещания и консультации со специалистами ЦАГИ и в дальнейшем стали постоянными.

Одним из важных решений стал выбор базового профиля крыла. К нему предъявлялись довольно противоречивые требования: с одной стороны, необходимо было обеспечить высокий уровень Судоп и максимального качества Ктах на дозвуке, а с другой стороны – приемлемые скоростные характеристики на сверхзвуке. Поэтому, как и все остальные решения, выбор профиля неизбежно нес в себе элементы компромисса. После совместного обсуждения проблемы, специалисты ЦАГИ согласились с предложением ОКБ об использовании на Т-10 острых профилей и предложили для реализации профиль «П-44», сравнительно недавно отработанный в институте группой ученых во главе с Я.М. Серебрийским. От ранее использовавшихся профилей он отличался более заостренной носовой частью с меньшим радиусом скругления, и, значит, обещал, улучшение характеристик на сверхзвуке. В компоновочном плане для Т-10 в ЦАГИ предлагали использовать трапециевидное крыло умеренной стреловидности с механизацией передней и задней кромки Но специалистам ОКБ было важно оценить правильность собственных предложений по аэродинамической компоновке, поэтому был выбран вариант оживального крыла с фиксированным углом отгиба носка.

Другим важным вопросом для интегральной компоновки являлся выбор схемы и параметров входных и выходных устройств двигателей и их размещение на самолете. К примеру, для обеспечения минимальных потерь во входном тракте очень важно было правильно выбрать место установки воздухозаборников по отношению к передней кромке наплыва, а для исключения взаимовлияния заборников друг на друга и минимизации интерференционных потерь от размещения гондол под несущим корпусом – величину разноса воздухозаборников и мотогондол по размаху крыла. Сходные задачи решались и при компоновке выходных устройств, при этом, для минимизации потерь эффективной тяги оптимизировалось место размещения, форма, и схема регулирования сопел двигателей. В ОКБ это направление работ традиционно возглавлял И.Б. Мовчановский, в то время – начальник одной из бригад отдела аэродинамики. Он и специалисты его бригады З.Е. Ботвинник и К.М. Шейнман своими рекомендациями внесли существенный вклад в формирование оптимальных характеристик интегральной схемы самолета.

В целом, при проведении работ по теме Т-10, 1970 год стал для ОКБ временем формирования концепции нового истребителя. О С. Самойлович, который получил от П.О. Сухого соответствующие полномочия, неоднократно устраивал по этому поводу совещания, на которые приглашал в качестве экспертов ведущих специалистов из 30 ЦНИИ МО, НТК ВВС и НИИАС. На них обсуждались различные вопросы по облику будущего перспективного истребителя. К работам постепенно привлекался и все более широкий круг конструкторов ОКБ, в том числе, и из других отделов, но пока, в основном, в качестве консультантов по тем или иным вопросам. В результате, к моменту, когда в марте 1971 ОКБ было дано официальное задание на разработку аванпроекта ПФИ, ОКБ пришло «не с пустыми руками».

В апреле, после получения от военных ТТЗ, пришлось несколько уменьшить размерность проектируемого самолета. Если первоначально рассматривалась машина с нормальной взлетной массой порядка 22 т, то теперь эта величина была ограничена 18 т, соответственно пришлось скорректировать и геометрические размеры самолета. Весной 1971 года в 100-м отделе была выпущена уточненная директивная документация, предназначенная для разработки проекта: в начале мая П.О. Сухой подписал чертеж общего вида, а к концу месяца В.И. Антонов подготовил компоновочную схему самолета Т-10. 25 мая 1971 года Генеральный конструктор утвердил ее с формулировкой: «Для разработки аванпроекта».

Что представлял собой проект Су-27 на этом этапе работ?

Самолет имел длину 18,41 м, размах крыла 12,8 м и высоту на стоянке 5,22 м. Площадь базового крыла составляла 48,24 м² , площадь несущего корпуса (с учетом наплывов) – 72,34 м² .

Технологически планер самолета делился на следующие основные агрегаты: фюзеляж, консоли крыла и оперение. Фюзеляж состоял из головной (ГЧФ), средней (СЧФ) и хвостовой частей фюзеляжа (ХЧФ), а также воздухозаборников. В ГЧФ были закомпонованы РЛС, кабина экипажа, ниша передней опоры шасси и отсеки оборудования. В СЧФ размещались 4 основных топливных бака-отсека, ниши основных опор шасси и средние части гондол двигателей с воздушными каналами. ХЧФ включала мотоотсеки двигателей и центральную балку с отсеками самолетного оборудования. Встроенная пушка ТКБ-645 устанавливалась в нижней части закабинного отсека оборудования. Она монтировалась на лафетной установке в едином блоке вместе с патронным ящиком, вместимостью 300 патронов, для обслуживания этот блок опускался вниз на тросах. В нижней части СЧФ между гондолами двигателей предусматривалось размещение отсека для коммуникаций, а в законцовке ХЧФ – установка тормозных щитков и контейнера тормозного парашюта.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: