Техника и вооружение 2011 12

- Название:Техника и вооружение 2011 12

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2011

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Техника и вооружение 2011 12 краткое содержание

Техника и вооружение 2011 12 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Из Т-34, подготовленных к сдаточному испытанию, по усмотрению представителя заказчика, восемь танков в год (по два в квартал) отправлялись в трехсоткилометровый пробег по маршруту, согласованному с ГАБТУ. Условия проведения этого пробега были аналогичными условиям сдаточных испытаний. В процессе пробега танки должны были подвергаться дополнительным испытаниям:

– ломка деревьев с диаметром ствола до 400 мм;

– буксировка машины машиной по дороге протяженностью до 2 км;

– преодоление брода глубиной до 1200 мм, при твердом грунте дна и пологих берегах, при этом при нахождении в воде в течение 15 мин корпус не должен был давать течи.

По окончании пробега все механизмы надлежало тщательно осмотреть, и после устранения всех дефектов машине мог быть назначен, по необходимости, контрольный пробег протяженностью не более 25 км.

3. Испытание на гарантийный километраж.

Из окончательно принятых танков один, по усмотрению представителя заказчика, должен был раз в полгода проходить в опытном отделе завода №183 испытания на гарантийный километраж по специальной программе, согласованной с руководством завода и ГАБТУ.

Целью всех испытаний, прежде всего, являлся дополнительный контроль качества выпускаемых Т-34, а также своевременное выявление конструктивных недостатков танка, снижающих его боевые и эксплуатационные качества, для их последующего устранения.

В заключение необходимо отметить, что для сбережения относительно небольшого ресурса двигателя В-2 ГАБТУ настоятельно рекомендовало руководству завода №183 построить технологические процессы по устранению дефектов машины и окончательной ее сборке, покраске, укомплектовке и сдаче таким образом, чтобы свести к минимуму часы работы двигателя на заводе.

Общий вид шпоры (деталь 34.44.006-1).

1. РГВА. Ф.31811. Оп.З.Д. 1850. Л.57-58.

2. РГВА. Ф.31811. Оп.З.Д. 1850. Л.59-об.

3. РГВА. Ф.31811. Оп.З.Д. 1850. Л.85-87.

4. РГВА. Ф.31811. Оп.З.Д 1850. Л.88-об, 89.

5. РГВА. Ф.31811. Оп.З. Д. 1850. Л.54.

6. РГВА. Ф.31811. Оп.З.Д. 1850. Л.89, 89-об.

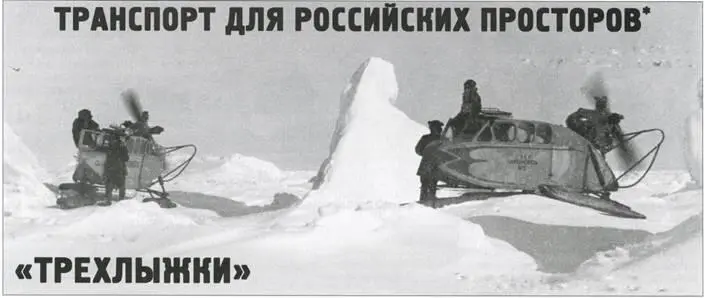

Транспорт для российских просторов*. «Трехлыжки»

Александр Кириндас

Использованы иллюстративные и документальные материалы ГАРФ, РГАЭ, РГВА, РГАСПИ, РГАКФД, частных коллекций.

* См. «ТиВ» N98,9/2009 г., №3-5,7,8,10/2010 г. №2,4,6/2011 г.

Проведение форсированной индустриализации в Советском Союзе обозначило необходимость промышленного и культурного освоения удаленных регионов. Обширные просторы Севера идеально подходили для использования летом глиссеров и зимой аэросаней. Специально для разработки такой техники осенью 1931 г. при СНИИ ГВФ был организован Отдел строительства глиссеров и аэросаней – ОСГА.

Начальником управления ОСГА и главным конструктором стал Н.М. Андреев. По состоянию на 1933 г. в структуру ОСГА организационно входили аэросанный конструкторский отдел, глиссерный конструкторский отдел, опытное и серийное производство. Начальником глиссерного отдела был В.А. Гартвиг, а аэросанный отдел возглавлял И.Н. Ювенальев. В подчинении начальников отделов находились бригады по машинам. В ОСГА работали К.А. Белокопытов, И.В. Четвериков, Н.И. Неверов, А.В. Кузнецов, Н.И. Васильев, С.В. Коростелев, П.А. Смехов, B.C. Дзякевич, братья Габель и другие. Для изготовления аэросаней и глиссеров использовался как принадлежавший ОСГА «сарай с дырявой крышей», так и территория двора НИИ ГВФ, а в ряде случаев – и цеха завода института. Отдельные производственные заказы выполнялись сторонними организациями.

Основным направлением деятельности ОСГА являлось конструирование аэросаней и глиссеров, которое велось по нескольким «линиям»: аэросани на 2, 7 и 12 мест, глиссеры с воздушными винтами, мореходные глиссеры с водяными винтами, научно-исследовательские работы.

Первой серийной машиной Отдела стал глиссер ОСГА-1 (см. «ТиВ» №5/2010 г.), за ним последовали глиссеры ОСГА-3 и ОСГА-5, аэросани ОСГА-2, ОСГА-4 и ОСГА-6.

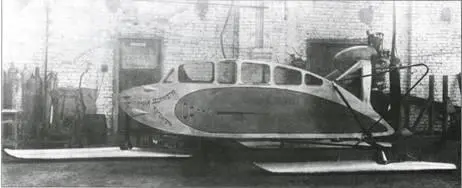

ОСГА-6 стали типичным образцом инициативной разработки. Утвержденные чертежи были выпущены лишь на отдельные узлы, а большинство деталей изготавливалось с белков или по указаниям. Отдельные узлы компоновали по месту в процессе постройки. В результате, к новому 1933 г. работники ОСГА сделали себе подарок в виде , готовых аэросаней «Имени десятилетия Аэрофлота», имевших смешанную конструкцию и оснащенных мотором М-11.

Компоновка ОСГА-6 была оригинальной. Укрытая удобообтекаемым капотом силовая 1 установка с расходными бензо- и маслобачками агрегатами была вынесена на специальной раме за пределы корпуса. Такая схема винтомоторной группы (ВМГ) с минимальными изменениями в дальнейшем повторялась на всех серийных и опытных (исключая НКЛ-12) аэросанях ОСГА-НКЛ с мотором М-11 и на амфибии Курчевского С-2 вплоть до 1941 г. На других аэросанях «утопленные» в корпус двигатели охлаждались неравномерно: нижние цилиндры затенялись корпусом, что не способствовало бесперебойной работе мотора.

Опытный образец ОСГА-6 совершил пробег до Смоленска, попав по дороге в аварию. По возвращении аэросани были представлены публике на Всесоюзном смотре аэросаней, устроенном «Автодором» в феврале 1933 г. Из разных городов страны – от Балтики до Урала – в столицу своим ходом отправились аэросани, вездеходы, мотоциклы со снежными приспособлениями, мотовездеход и… мотопомпа – как любительской, так и промышленной постройки. Финиш пробега состоялся 23 февраля, а на следующий день на льду Москвы-реки возле ЦПКиО им. Горького был устроен парад. В рамках проведения смотра 1 марта прошли испытания аэросаней, в том числе и ОСГА-6. С нагрузкой в 6 человек аэросани разогнались до 72 км/ч по целинному снег, укрывшему заледенелую Москву-реку.

Первый экземпляр ОСГА-6 «Имени десятилетия Аэрофлота» в цеху Завода опытных конструкций НИИ ГВФ,

Н.М. Андреев.

И.Н. Ювенальев.

К.А. Белокопытов.

Аэросани ОСГА-6, ОСГА-2 и «Пермский авиатехник» на слете «Автодора». Москва-река у ЦПКиО, 1933 г.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: