Техника и вооружение 2009 04

- Название:Техника и вооружение 2009 04

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2009

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Техника и вооружение 2009 04 краткое содержание

Техника и вооружение 2009 04 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Как известно, одним из средств повышения защищенности танков на поле боя является маскировка. После окончания войны для постановки дымовых завес первоначально использовались дымовые шашки МДШ и БДШ-5 одноразового использования, получившие широкое распространение на завершающем этапе Великой Отечественной войны. Впоследствии была разработана система ТДА 30* многократного действия для постановки аэрозольных (дымовых) завес, которая заменила применявшиеся на танках дымовые шашки.

Термодымовую аппаратуру для среднего танка Т-54 разработали в КБ харьковского завода № 75 в 1955–1956 гг. Изготовленный в 1956 г. опытный образец танка Т-54 («Объект 442») с ТДА успешно прошел заводские и полигонные испытания. После доработки конструкции термодымовой аппаратуры по результатам испытаний и отработки ее документации для серийного производства, в 1958 г. она была установлена на среднем танке Т-55. В этом же году на НИИБТ полигоне прошла испытания система ТДА, созданная конструкторским бюро ЧКЗ для тяжелого танка Т-10А. Доработанная конструкция термодымовой аппаратуры по результатам проведенных в 1959 г. испытаний была рекомендована для установки в тяжелый танк Т-10М. Одновременно система ТДА прошла испытания на тяжелом танке ИС-3. К концу рассматриваемого периода все производившиеся серийно советские танки имели систему ТДА, а на ранее выпущенных танках она устанавливалась на ремонтных заводах МО при капитальном ремонте.

Активное участие в создании системы ТДА в конце 1950-х гг. приняли и сотрудники проектно-конструкторского бюро ЦЭЗ № 1 под руководством ведущего конструктора Ю.Л. Новикова. Помимо разработки различных систем ТДА для танков ими была спроектирована специальная установка для постановки дымовой завесы с использованием газотурбинного двигателя, который размещался на специальном прицепе к танку. Был изготовлен и испытан опытный образец, но серийно эта установка не выпускалась.

30* Термодымовая аппаратура (ТДА) — аппаратура термического испарения в выпускных коллекторах работающего двигателя части топлива из топливной системы силовой установки с последующей конденсацией его паров в атмосферу для создания дымовой завесы. При работе аппаратуры расход топлива составлял 10 л/мин, поэтому время постановки дымовой завесы не должно было превышать 10 мин.

Установка дымовых шашек БДШ-5 на корме танка Т-54.

Постановка дымовой завесы с помощью дымовых шашек БДШ-5.

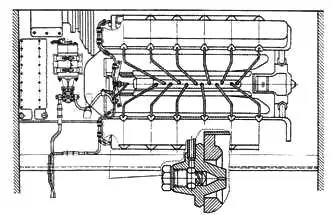

Установка системы ТДА в танке Т-62. Крупным планом показана форсунка системы ТДА, устанавливавшаяся в выпускных коллекторах двигателя.

Постановка дымовой завесы танком ИС-3 с помощью системы ТДА.

Несмотря на разработанные еще до воины спосооы и методы деформирующего окрашивания, все советские бронированные машины на заводах-изготовителях в первый послевоенный период окрашивались в защитный цвет. Окраска маскировочными красками и правила их нанесения на военную технику в особый период (войны) определялись Наставлением по войсковой маскировке (часть II) 1956 г. Однако с 1964 г. в филиале ВНИИ-100 по заданию Министерства обороны развернулись НИР по оптической маскировке объектов бронетанковой техники. Совместно с Казанским химико-технологическим институтом были разработаны комплекты маскировочных эмалей для маскировки танков на различных фонах местности, а также для их однотонной окраски. Проведенные совместно с ЦНИИ им. Карбышева и НИИБТ полигоном испытания танков с различными вариантами окраски с использованием новых для того времени приборов ночного видения показали, что однотонная окраска на различных фонах местности не эффективна, а для лучшей маскировки танка необходим принцип окраски пятнами. Но такая деформирующая окраска отечественных танков была введена только во второй половине 1980-х гг. Кроме того, на НИИБТ полигоне в 1949 г. для лучшей маскировки различных образцов бронетанковой техники (танки Т-34-85, Т-54, ИС-3, ИС-4, самоходные установки СУ-76М и ИСУ-152) были разработаны и прошли испытания маскировочные накидки «Паучок». Использование этих маскировочных накидок в ходе ведения боевых действий предусматривалось как при расположении танков и самоходных установок на местности (в окопе), так и при движении на поле боя (на марше).

С появлением данных о проведении за рубежом работ по созданию ПТУР с тепловой головкой самонаведения во ВНИИ-100 в конце 1956 г. начались работы по исследованию теплового излучения объектов бронетанковой техники и изучению способов его снижения. Приказом ГКОТ от 31 декабря 1958 г. НИР по исследованию возможности защиты танков Т-54 и Т-10 от ПТУР, оснащенных тепловыми головками самонаведения, была официально закреплена за ВНИИ-100. В качестве соисполнителя определялся НИИБТ полигон. Руководителем работы от ВНИИ-100 стал Г.А. Михайлов.

К началу 1960-х гг. тема этой НИР значительно расширилась за счет включения вопросов по защите от средств радиолокационного обнаружения. В результате проведенных НИОКР в 1961 г. во ВНИИ-100 изготовили и установили на танке Т-55 опытную систему газовыхлопа и устройство для снижения теплового излучения. Испытания показали, что дальность обнаружения танка Т-55 с опытной системой газовыхлопа и устройством снижения теплового излучения головкой самонаведения управляемой ракеты ПТРК «Глаз» снизилась в 1,5 раза. Одновременно был произведен подбор защитного материала для поглощения излучения радиолокаторов.

В 1961–1964 гг. эта работа продолжилась филиалом ВНИИ-100 в направлении защиты танков от обнаружения радиолокационными и пассивными инфракрасными средствами за счет использования материалов, поглощавших электромагнитные волны радиолокационного диапазона 0,4–4,5 см и уменьшавших тепловое излучение корпуса и башни. Была проведена НИР по оценке маскировочных характеристик стеклопластикового корпуса легкого танка ПТ-76, изготовленного филиалом ВНИИ-100 совместно с НИИ пластмасс и ВНИИ стекловолокна в 1960 г. Однако в ходе испытаний выяснилось, что стеклопластиковый корпус не обладал маскировочными свойствами от средств радиолокационного и инфракрасного обнаружения. Это обстоятельство инициировало разработку первого в стране стеклопластикового радиопоглощающего материала ПРП-16, созданного совместно с Институтом радиотехники и электроники (ИРЭ) АН СССР (проф. Л.А. Жекулин) и НИИ пластмасс (д.х.н. П.З. Ли). Но предложенный радиопоглощающий материал ПРП-16 не удовлетворял требованиям массового производства. Выпуск 16-слойного материала, в котором каждый электропроводящий слой, отличавшийся от предыдущего по своим электрическим свойствам, наносился вручную с помощью пульверизатора, оказался очень сложным даже при изготовлении небольших образцов.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: