Техника и вооружение 2009 04

- Название:Техника и вооружение 2009 04

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2009

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Техника и вооружение 2009 04 краткое содержание

Техника и вооружение 2009 04 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

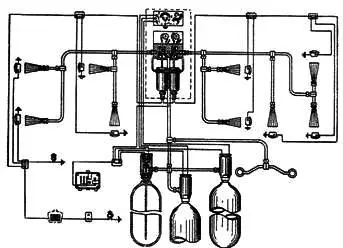

Первую отечественную танковую стационарную автоматическую углекислотную установку разработали в НИИ противопожарного оборудования еще в конце 1943 г. Опытная партия этих установок, изготовленная на заводе № 100 в Челябинске, была смонтирована в танках Т-34-85 (ППО Т-34) и в 1944 г. успешно прошла испытания на НИБТ полигоне. По результатам испытаний отечественная углекислотная автоматическая установка оказалась наиболее эффективной по сравнению с противопожарным оборудованием иностранных танков конца Второй мировой войны. Опыт работы надданной установкой был использован в КБ завода № 112 «Красное Сормово» при создании противопожарного оборудования многократного действия для танка Т-54 в 1946 г.

Первоначально для танков были разработаны автоматические системы ППО двукратного действия (танки Т-54 обр. 1947–1948 гг. и ПТ-76) и трехкратного действия (танки ИС-4, Т-10, Т-10А, Т-10Б и Т-1 ОМ), предназначавшиеся для тушения возникавших пожаров в МТО. Исключение составляли танки Т-54 и ИС-4. В среднем танке Т-54 автоматическая система ППО использовалась также и для тушения пожаров — в боевом отделении и в отделении управления — и при необходимости могла включаться вручную. В тяжелом танке ИС-4 для тушения пожаров в боевом отделении и отделении управления устанавливалась вторая система ППО однократного действия с кнопочным ручным включением. Во всех танках для тушения очагов пожаров в боевом отделении, отделении управления и снаружи машины дополнительно укладывались два(в Т-10М — один) ручных углекислотных огнетушителя ОУ-2.

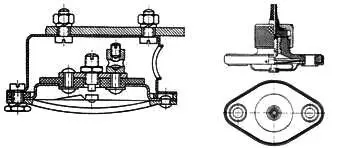

В первых автоматических системах ППО использовались термоэлектрозамыкатели (ТЭЗ, ТЭЗ-З), выполнявшие роль термоизвещателей и обеспечивавшие выдачу звукового и светового сигналов при пожаре, а также замыкание цепи к электрозапалу первого (последующего) из трех (на ПТ-76 — двух) баллонов с углекислотой. Термоэлектрозамыкатель представлял собой реле, реагирующее на повышение температуры окружающего воздуха. Замыкание контактов реле происходило за счет прогиба мембраны, изготовленной из биметалла (инвар-сталь) при нагреве ее до температуры 120–150 °C. Термоэлектрозамыкатели обычно устанавливались в местах наиболее вероятного возникновения пожара в МТО и боевом отделении (на Т-54).

29* Приведенная зона поражения смотрового прибора — расчетная зона броневой поверхности танка, при попадании в которую существует высокая вероятность поражения данного смотрового прибора.

Схема автоматической системы ППО танка Т-54 обр. 1947–1948 гг.

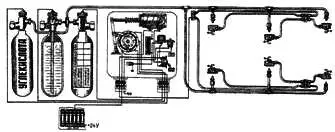

Схема автоматической системы ППО танка Т-10.

Термоэлектрозамыкатель ТЭЗ-З. Справа: термоэлектроизвещатель.

В ноябре 1949 г. автоматическую систему ППО среднего танка Т-54 заменили более эффективной полуавтоматической системой ППО трехкратного действия с термоэлектроизвещателями и кнопочным включением электрической схемы ввода в действие средств пожаротушения, созданной в челябинском СКБ «Ротор». Конструкция и принцип действия термоэлектроизвещателя были аналогичны конструкции и действию термоэлектрозамыкателя в предыдущей системе ППО. Замыкание контактов реле происходило за счет прогиба мембраны при ее нагреве до температуры 130–160 °C. Время нагрева мембраны факелом для срабатывания составляло 11–12 с.

С 1958 г. в танке Т-55 стала монтироваться унифицированная автоматическая система ППО (УА ППО) с термодатчиками ТД-1, установленными в боевом отделении и МТО. При пожаре они выдавали сигнал на аппаратуру, управлявшую выключением нагнетателя и вентилятора в боевом отделении (если они были включены), на срабатывание пиропатрона, обеспечивавшего выпуск пожаротушащего состава из баллона, а также на механизм остановки танкового двигателя (МОД). Термодатчик ТД-1 состоял из 15 последовательно соединенных термопар и срабатывал при разности температур в термопаре свыше 70 °C. После тушения пожара система обеспечивала автоматическое включение нагнетателя и вентилятора и снятие сигнала с МОД. В качестве пожаротушащего состава первоначально применялась углекислота С0 2 , а затем, с апреля 1959 г., — ее смесь с бромистым этилом и сжатым воздухом (состав «3,5»).

Система УА ППО с пожаротушащим составом «3,5» получила название «Роса».

Этот тип системы ППО был заимствован из авиации и доработан с учетом условий ее действия в танке.

Впоследствии система УА ППО «Роса» устанавливалась в танках ПТ-76Б (только для МТО), Т-62 и Т-10М (в Т-10М с 1964 г. под наименованием «Роса-2»), При установке УА ППО в боевом отделении танков стал укладываться один (на танках ПТ-76Б и Т-10М — два) углекислотный огнетушитель ОУ-2.

Серийное производство противопожарного оборудования осуществлялось на Чеховском заводе энергетического машиностроения (ЧЗЭМ).

В отличие от автоматических систем противопожарного оборудования, устанавливавшихся на отечественных танках, стационарные системы ППО первых послевоенных зарубежных танков выдавали только световую и звуковую сигнализацию о пожаре в МТО, а механизм срабатывания баллонов с пожаротушащим составом приводился в действие вручную.

Несмотря на значительный прогресс в развитии отечественных танковых систем ППО в первом послевоенном периоде, применение относительно токсичного пожаротушащего состава в виде углекислоты или состава «3,5», а также отсутствие быстродействующих систем приводили к тому, что противопожарное оборудование больше обеспечивало защиту внутреннего оборудования машины от пожара, чем экипажа танка. С точки зрения пожарной безопасности удачным техническим решением стало вынесение топлива из корпуса опытного тяжелого танка «Объект 279» и размещение его в балках, соединявших корпус машины с четырехгусеничным движителем.

В третьем направлении НИОКР по повышению защищенности танка на поле боя, связанным с уменьшением вероятности обнаружения танка на поле боя и вероятности попадания снаряда в танк, одной из основных являлась работа по созданию активной защиты. Она включала поиск и использование различного рода мощных источников энергии для разрушения или изменения направления движения возможных средств поражения перед соприкосновением их с основной броневой преградой.

Наиболее типичным средством для этой цели стало применение ВВ. Технические идеи такого способа защиты были практически опробованы сотрудником ЦНИИ-48 С.И. Смоленским еще в июне 1944 г. Уничтожение любых типов снарядов (бронебойных, бронебойно-подкалиберных, осколочно-фугасных и кумулятивных) на подлете к танку производилось с помощью кумулятивной струи.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: