Техника и вооружение 2009 04

- Название:Техника и вооружение 2009 04

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2009

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Техника и вооружение 2009 04 краткое содержание

Техника и вооружение 2009 04 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

На башне танка устанавливались: в нижней части — многослойные защитные заряды ВВ в алюминиевых контейнерах, верхнюю часть и крышу башни прикрывали такие же секции с зарядами ВВ, как и на верхнем лобовом листе корпуса. Масса комплекта динамической защиты, размещавшегося на башне, составляла 400 кг.

Данный комплект динамической защиты предохранял танк Т-55 от поражения кумулятивными снарядами с бронепробиваемостью по нормали до 450 мм. Для установки динамической защиты на серийно выпускавшиеся танки, по мнению представителей НИИБТ полигона, требовалось дополнительно исследовать влияние подрыва зарядов ВВ динамической защиты на экипаж, на крепление внутреннего и наружного оборудования, а также живучесть контейнеров с ВВ при попадании в них пуль, осколков и осколочно-фугасных снарядов. На основе этих работ, проводившихся с перерывами, была создана динамическая защита, которую впоследствии установили на отечественных танках второго послевоенного поколения и модернизированных средних танках Т-55МВ и Т-62МВ.

В 1965 г. работы по динамической защите были приостановлены в связи с принятием в Главном управлении Министерства оборонной промышленности совместно с руководством филиала ВНИИ-100 решения о приоритетном развитии работ по созданию активной защиты.

Что касается изучения последствий непробивного действия различных снарядов при попадании в танк, то необходимо отметить, что в первой половине 1950-х гг. во ВНИИ-100 совместно с несколькими институтами и лабораториями Министерства обороны СССР были проведены НИР по исследованию их воздействия на экипаж и внутреннее оборудование танка. Так, например, многократные обстрелы танков Т-54 и подрывы имитационных зарядов показали, что непробившие защиту бронебойные снаряды вызывали повреждения танка в виде срыва приборов, узлов и механизмов с креплений, приводящие в дальнейшем к их ненормальной работе (или отказу), а также увеличению усилий на органах управления.

Наиболее серьезное воздействие на экипаж оказывали фугасные и кумулятивные снаряды. Результаты обстрела танков данными видами боеприпасов при размещении животных (кроликов) на рабочих местах экипажа показали, что при соприкосновении с броней в месте подрыва 41,2 % животных погибли, 41,2 % получили тяжелые повреждения, 14,7 % — средней тяжести и лишь 2,9 % отделались легкой контузией. При увеличении расстояния от места подрыва и расположением животных (рабочих мест) от 200 до 1000 мм процент поражений различной степени тяжести снижался (соответственно, 10 и 7,2 % — тяжелой, 60 и 50 % — средней, 35,6 и 30 % — легкой), однако процент животных, выдержавших испытания без последствий для своего здоровья, все равно оставался низким — 7,2 %. Большинство травм у животных было вызвано как механическим воздействием (при соприкосновении с броней), так и резкой вибрацией, звуковым ударом и повышением давления. Кроме того, наличие в районе подрыва фугасных и кумулятивных зарядов конструктивной щели в броне в 1,5 мм и выше приводило к созданию в танке давления, опасного для жизни экипажа.

По результатам проведенных испытаний для защиты экипажа от непробивного действия данных типов снарядов калибра 85 и 100 мм было предложено покрывать внутренние поверхности брони слоем подбоя — эластичного поропласта ПХВ-Э толщиной 20 мм. Для исключения срыва внутреннего оборудования и уменьшения амплитуды передаваемых ударных нагрузок предполагалось использовать упругие элементы (резиновые амортизаторы — резиновые втулки или тарельчатые стальные шайбы), устанавливавшиеся при креплении внутреннего оборудования с учетом необходимых зазоров свободного хода. Поропласт ПХВ-Э был разработан специалистами ВНИИ-100 совместно с ГС ОКБ-43 (Ленинград) в ходе проведения НИР в 1952 г.

Эффективность защиты экипажа танка Т-54 от поражения непробивным действием бронебойных и осколочно-фугасных снарядов при введении подбоя из данного материала прошла проверку на полигоне ГС ОКБ-43 в ходе проведения подрывных работ с участием специалистов ленинградского отделения «Взрывпром». Испытаниям подверглись макеты боевых отделений с установленным подбоем и размещенными на рабочих местах экипажа лабораторными животными. В результате проделанной работы в ГС ОКБ-43 и ВНИИ-100 был составлен руководящий материал и выпущены рабочие чертежи элементов подбоя из поропласта ПХВ-Э для его установки в танке Т-54.

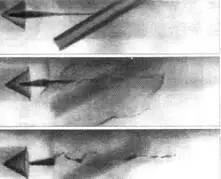

Разрушение кумулятивной струи при взаимодействии с элементом динамической защиты.

Однако на серийных танках первого послевоенного периода установка подбоя для защиты от непробивного действия различных типов снарядов по ряду объективных причин реализована не была. Дальнейшие работы по исследованию подбоя из поропласта в ГС ОКБ-43 продолжились в 1956–1957 гг. с учетом возможности его использования для защиты экипажа от радиоактивного излучения за счет введения в состав материала специальных добавок.

Большое внимание при исследовании подрыва снарядов на лобовой броне уделялось возможному повреждению осколками входных окон приборов наблюдения и прицелов. Как правило, наклон верхних лобовых листов брони танков с классической формой внешних обводов способствует направлению полета осколков в сторону башни, где расположены прицел и смотровые приборы. Результаты расчетов и проведенных испытаний показали, что снизить возможность поражаемости входных окон оптических приборов можно за счет выбора оптимальной схемы броневой защиты танка и рационального расположения самих приборов, уменьшив их приведенную зону поражения 29* . В случаях, когда этими мерами не удавалось снизить вероятность поражения оптических приборов, было рекомендовано устанавливать броневые щитки и защитные планки, создававшие искусственные зоны для отклонения осколков.

В первом послевоенном периоде на НИИБТ полигоне проводились исследования и по противоминной защите боевых машин. Эти исследования велись экспериментальным путем — натурными подрывами образцов бронетанковой техники и в основном были направлены на определение противоминной стойкости и восстанавливаемости элементов ходовой части серийных танков. Защита танков на поле боя от противотанковых мин предусматривалась за счет использования навесных танковых противоминных тралов.

Второе направление НИОКР в области защищенности было связано с уменьшением вероятности нанесения ущерба после пробития броневой преграды. Учитывая, что в годы Великой Отечественной войны около 70 % безвозвратных потерь составляли сгоревшие танки, большое внимание уделялось борьбе с пожарами. Важность этой задачи объяснялась тем, что послевоенные танки были еще более пожароопасными, чем танки военного периода в связи с увеличением количества возимого топлива и применением пожароопасной рабочей жидкости в стабилизаторах оружия. Кроме того, в рассматриваемый период начинались исследования по применению в танках многотопливных двигателей (работавших не только на дизельном топливе, но и на бензине и авиационном керосине), а также использованию в боекомплекте к пушкам выстрелов с раздельногильзовым заряжанием (115-мм пушка Д-68 танка «Объект 432»), в которых заряды находились не в цельнометаллических, а в частично сгораемых гильзах. Поэтому в ходе совершенствования послевоенных танков постоянно велись работы по их оснащению эффективными автоматическими системами ППО.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: