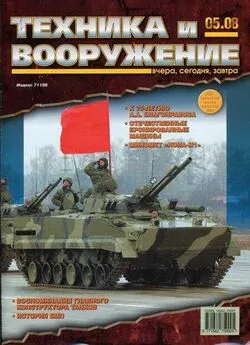

Техника и вооружение 2008 05

- Название:Техника и вооружение 2008 05

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2008

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Техника и вооружение 2008 05 краткое содержание

Техника и вооружение 2008 05 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Среди зарубежных разработок, привлекших внимание специалистов, был и французский 120-мм нарезной миномет MO-RT-61. Речь не шла о создании его отечественного аналога. О начале и ходе работ рассказывают специалисты 25-го отдела ЦНИИТОЧМАШ.

Как вспоминает В.А. Караков (главный конструктор артиллерийского отделения ФГУП «ЦНИИТОЧМАШ»), изначально «была выдвинута тема по исследованию самой целесообразности создания нарезного миномета — нужен он или нет. Среди прочих тем для новых НИР мы подали в Министерство оборонной промышленности параллельно две темы: первая — исследование нарезного миномета и вторая — по гладкоствольному орудию, использующему принципы миномета на больших углах возвышения и безоткатного орудия на малых углах (причем в калибре большем, чем уже состоявшие на вооружении безоткатные орудия). В Министерстве же, недолго думая, объединили эти две работы. И получилась единая работа — исследование целесообразности и возможности создания нарезного миномета с возможностью стрельбы и на малых углах возвышения — уже в качестве безоткатного орудия. Эта тема была задана нам на год». Работу по этой теме под руководством Новожилова начинали Боголюбов, Караков, Минаев, Счастливцев, Усанин.

В то же время КБ Горьковского машиностроительного завода (ЦНИИ «Буревестник») получило задание на разработку 100-мм горного орудия (тема «Горка»), Это орудие именовалось «пушкой», хотя, по сути, предполагалась гаубица с возможностью стрельбы на малых углах возвышения. Сравнение результатов, достигнутых в ЦНИИ «Буревестник» и ЦНИИТОЧМАШ, и должно было определить дальнейшее направление работ по горному орудию.

ЦНИИТОЧМАШ и московское ГСКБП (впоследствии преобразованное в НПО «Базальт») изучали французские 120-мм выстрелы с готовыми нарезами на ведущем пояске — «нарезные» снаряды, как их нередко называют. Оценка результатов подрывов боеприпасов без стрельбы (в бронеямах и секторах) подтвердила, что «нарезной» снаряд к миномету превосходит обыкновенную оперенную мину по зоне поражения в 2–2,5 раза. Конечно, тут играет роль коэффициент наполнения боеприпаса (отношения массы разрывного заряда взрывчатого вещества к массе снаряда): если отечественные 120-мм оперенные осколочно-фугасные мины при массе 16–16,1 кг содержали от 1,4 до 3,4 кг ВВ, то французские снаряды при массе 15,7 кг несли более 4 кг. При дальнейшем развитии этого направления у нас удалось довести массу заряда ВВ до 4,9 кг.

Опыт стрельбы из миномета на малых углах возвышения с упором в дерево. Лужский артиллерийский полигон.

Опыт стрельбы из миномета на малых углах возвышения с упором в земляную насыпь. Лужский артиллерийский полигон.

Баллистическая установка 120-мм нарезного комбинированного орудия для минометной стрельбы. 1970 г.

Но кроме наполнения важна и сама форма боеприпаса. Оперенная мина имеет ряд элементов, слабо участвующих в формировании осколочного поля. Так, стабилизатор мины полезных осколков практически не дает, хвостовая часть корпуса, содержащая мало ВВ, поставляет очень большие осколки с очень малой скоростью, в головной части из-за избытка ВВ значительная часть метала корпуса уходит «в пыль». Таким образом, убойные осколки с необходимой массой и скоростью разлета дает в основном небольшая по длине цилиндрическая часть корпуса мины.

В «нарезном» снаряде есть возможность выполнить толщину стенок одинаковой подлине снаряда, получая при равной массе более равномерное осколочное поле. А при одновременном увеличении количества ВВ растет скорость разлета осколков, а также фугасное действие снаряда. Если у мины скорость разлета осколков — 1300 м/с, то в нарезном снаряде получили скорость осколков 1850 м/с. Поскольку убойное действие осколков определяется их кинетической энергией, значение увеличения скорости разлета понятно. Более того, осколки стали пробивать и легко бронированную технику того времени. На испытаниях, например, осколки снаряда на дальности 10 м от точки подрыва пробивали бортовую броню легкого танка ПТ-76.

К теме комбинированного орудия подключился и НИИ-3 ГРАУ, где уже рассматривали гладкоствольный вариант подобного орудия. Усилия ЦНИИТОЧМАШ и НИИ-3 объединились в разработке 120-мм нарезного комбинированного орудия. Работы по комбинированному орудию шли по теме «Лилия» и возглавлялись А.Г. Новожиловым. Участвовала в работе и ВНГ-2 (военно-научная группа) при ленинградской Военной артиллерийской академии им. М.И. Калинина (на основе ВНГ был сформирован 37-й НИИ Министерства обороны).

В целом схема орудия была выработана уже в 1969–1970 гг. и строилась вокруг выстрелов со 120-мм снарядами с готовыми нарезами и нарезного ствола с нарезами постоянной крутизны. Предполагалось в казенной части ствола крепить откидную камеру с реактивным соплом. При установке камеры орудие работало как казнозарядное безоткатное, а снаряд комбинировался с метательным зарядом в перфорированной металлической гильзе. Для использования в качестве миномета камера откидывалась и крепился казенник, закрывавший ствол с казенной части. К снаряду крепилось зарядное устройство с переменными зарядами в картузах, а заряжание производилось с дульной части, как и у большинства минометов. На опытной установке камера с соплом крепилась на резьбе.

Поскольку орудие разрабатывалось в качестве горного, А.Г. Новожилов и Ю.В. Минаев даже посетили Закавказский военный округ, где вместе с офицерами Тбилисского артиллерийского училища изучили условия применения таких орудий в горах, возможность выбора позиций и ведения огня. В целом получалось, что орудие сможет работать в горах и как безоткатное — даже с учетом немалой опасной зоны за соплом при выстреле и тем более — как миномет.

Могущество боеприпасов и возможность получения новых баллистических решений делали тему весьма заманчивой. Опытные стрельбы при отработке баллистики комбинированного орудия проводились на полигоне ЦНИИТОЧМАШ, затем на полигоне НИИ «Геодезия» в подмосковном Красноармейске и на Лужском полигоне (совместно с 37-м НИИ). «Стрельба в Луге, — рассказывает В.А. Караков, руководивший тогда группой по боеприпасам к новому орудию, — велась французскими снарядами, но с нашими зарядами для безоткатки. Когда мы получили реальные разрывы — уже не в бронеяме, где считали осколки, а в реальных условиях — офицеры НИИ-37 были поражены. Никто не ожидал в таком калибре такого результата».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: