Александр Артемьев - Крылья сверхдержавы

- Название:Крылья сверхдержавы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Артемьев - Крылья сверхдержавы краткое содержание

Данное издание - развитие изданной в 1997 г. книги этого же автора «Самолеты Аэрофлота», но более глубокое, более дополненное, переработанное с внесением некоторых уточнений. Изложена история отечественной гражданской авиации с 1914 года, когда 4-моторный гигант «Илья Муромец» совершил рекордный перелет из Петербурга в Киев и обратно, до наших дней; а также обо ВСЕХ гражданских самолетах советского и российского производства - как серийных, так и опытных, - об их разработке, производстве и эксплуатации.

Примечание. Качество полиграфии невысокое. Фотоматериалы ч.б. низкого разрешения.

Крылья сверхдержавы - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Масса пустого самолета, кг 3119

Пассажировместимость, чел. 6

Запас топлива, кг 540

Максимальная скорость, км/час 260

Посадочная скорость, км/час 110

Практический потолок, км 4675

Дальность полета, км 750

Продолжительность полета, час 4

Длина самолета, м 13,5

Размах крыла, м 18,88

Экипаж, чел. 3

САМОЛЕТ ДЛЯ РАБОТЫ НА СЕВЕРЕ

Конструкторы в 30-х годах не раз проектировали самолеты, специально приспособленные для работы на Севере. Одним из таких самолетов был АСК (амфибия северного края). Его конструировали инженеры ГВФ В.Я. Крылов, И.М. Жарныльский, Г.И. Бакшаев и Л.С. Вильдгрубе.

Он представлял собой двухлодочный, двухбалочный гидросамолет-амфибию с двигателем М-22 в 480 л. с. и тянущим винтом.

По схеме АСК - свободнонесущий моноплан с площадью крыла 66,4 м2. Конструкция деревянная. Лодки двухре-данные, переходящие в хвостовые балки. В каждой лодке была оборудована трехместная пассажирская кабина. Крыло двухлонжеронное, обшивка центроплана - фанерная, консолей и оперения - полотно. Кабина пилота - в центроплане. Вертикальное оперение - трехкилевое. Вес пустого самолета - 2450 кг, взлетный вес - 3450 кг.

Весной 1935 года летчики Б.В. Глаголев и П.П. Скаран-даев начали испытания АСК. Взлет и посадка производились с воды, с суши и со льда (на лыжах). Максимальная скорость АСК - 215 км/час, посадочная - 95 км/час, потолок - 4100 м, продолжительность полета - 4 часа, дальность - 700 км. Разбег на воде и суше почти одинаков - 300 м, пробег - 170 м. Длина самолета -13м, размах крыла - 20,8 м. Запас топлива - 400 кг.

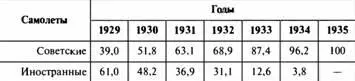

Успешная индустриализация страны позволила Аэрофлоту, начиная с 1935 года, полностью перейти на эксплуатацию самолетов отечественного производства, которые по летным и техническим данным не уступали самолетам иностранных фирм.

Эго видно из нижепредставленной динамики изменения отношения количества советских и иностранных самолетов, находившихся в эксплуатации в 1929-1935 годах, в процентах:

Созданная на Харьковском авиазаводе пассажирская машина К-5 составила ядро советской гражданской авиации предвоенного периода и вытеснила на авиалиниях Аэрофлота самолеты немецкой фирмы «Дорнье». Самолеты АНТ-9, «Сталь-2», «Сталь-3» заменили другие иностранные самолеты. В 1935 г. иностранные самолеты были вытеснены полностью из Аэрофлота.

В 1935 г. самолетами Аэрофлота было перевезено 120 тыс. пассажиров, 6 тыс. тонн почты и 10,5 тыс. тонн различных грузов.

В середине 30-х годов в Аэрофлоте трудилось немало опытных и высококвалифицированных пилотов и штурманов, уверенно выполнявших самые сложные задания. Однако перед всем летным составом гражданской авиации была поставлена задача в совершенстве овладеть новой авиационной техникой и полетами в сложных метеорологических условиях, летать круглый год, в любое время суток без летных происшествий.

Пилот Н.П. Шебанов один из первых в Аэрофлоте освоил полеты по приборам в сложных метеоусловиях. К февралю 1936 года он первый в Стране Советов налетал безаварийно один миллион километров. Трудовой подвиг авиатора был отмечен высшей правительственной наградой - орденом Ленина. На Н.П. Шебановаи его последователей - пилотов-«мил-лионеров» Н.И. Новикова, Н.Г. Комарова, А.В. Матвеева, А.И. Панфилова - равнялся весь летный состав Аэрофлота.

Лозунг - летать выше всех, дальше всех, быстрее всех - стал программой действия советских летчиков.

13 февраля 1934 г. затонул раздавленный льдами в Чукотском море, в 80 км ог Берингова пролива, пароход «Челюскин».

Посланные для спасения челюскинцев авиаторы продемонстрировали замечательное летное мастерство, высокие моральные качества и подлинный героизм. Первым произвел посадку в организованном ледовом лагере пилот А.В. Ляпидевский. Он на самолете Г-1 вывез на материк детей и женщин. За ним прилетели и другие пилоты на самолетах П-5 и Р-5 и эвакуировали из ледового лагеря всех остальных челюскинцев. Спасательные полеты производились в исключительно сложных условиях.

20 апреля 1934 г. за этот героический подвиг первыми высокого звания Героя Советского Союза удостоились семь пилотов - участников спасательной экспедиции: А.В. Ляпидевский, С.А. Леваневский, B.C. Молоков, Н.П. Каманин, М.Т Слепнев, М.В. Водопьянов, И.В. Доронин. Все они, кроме военного летчика Н.П. Каманина, были пилотами гражданской авиации.

САМОЛЕТЫ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ В ПРЕДВОЕННЫЕ И ВОЕННЫЕ ГОДЫ

В 1935 году гражданская авиация СССР полностью перешла на эксплуатацию отечественных самолетов и моторов. Это была огромная победа наших авиастроителей - ученых, конструкторов, инженеров, техников и рабочих.

С 1933 года Аэрофлот наряду с легкими одномоторными и тяжелыми многомоторными самолетами стал оснащаться двухмоторными скоростными машинами с убирающимися шасси и более совершенным пилотажно-навигационным оборудованием.

ГРАЖДАНСКИЕ САМОЛЕТЫ ОКБ А.Н. ТУПОЛЕВА

С 1936 г. в Гражданском воздушном флоте эксплуатировались машины под названием МП-6 (поплавковый) и ПС-7, переоборудованные из бывшего многоцелевого двухмоторного самолета-разведчика Р-6 (АНТ-7). По схеме и внешнему виду этот цельнометаллический моноплан с двумя двигателями М-17 мощностью по 500-680 л.с. напоминал бомбардировщик ТБ-1 (АНТ-4), но отличался от него меньшими размерами. Самолеты МП-6 и ПС-7 широко использовались для пассажирских перевозок в районах Сибири и при освоении Арктики. Благодаря большому радиусу действия эти машины успешно применялись при картографических съемках отдаленных и малоизученных районов Сибири.

Коммерческая нагрузка у обеих машин составляла 700 кг, а характеристики оставались близкими к данным разведчика Р-6. Максимальная скорость - 240 км/час. Длина самолета - 14,75 м, размах крыла - 23,2 м.

На гражданском варианте самолета АНТ-7 СССР Н-166 5 мая 1937 г. экипаж в составе: полярный летчик П.Г. Головин, штурман А.С. Волков, радист Н.Н. Стромилов, механики Н.Л. Кекушев и В.Д. Терентьев - первым в нашей стране пролетел над Северным полюсом для уточнения возможности посадки на «вершине» Земли научной экспедиции И.Д. Папанина.

Еще в 1928 г. в ОКБ А.Н. Туполева были разработаны проекты и чертежи пассажирской машины ПС-7 (АНТ-7). В 1933 г. первый опытный пассажирский вариант прошел заводские испытания. Самолет мог брать семь пассажиров. Экипаж состоял из двух человек. При массе полезной нагрузки 2500 кг он имел крейсерскую скорость 220 км/час и расчетную дальность 1900 км. Самолет был устойчив на всех режимах, прост и удобен в управлении, легко взлетал. Машину допустили к эксплуатации в качестве скоростного дальнего пассажирского самолета, после чего она совершила ряд полетов в Воронеж, Казань, Киев, Таганрог.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: