Александр Древаль - Познание мира. Механизмы и пределы

- Название:Познание мира. Механизмы и пределы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Aegitas

- Год:2020

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9797-0150-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Древаль - Познание мира. Механизмы и пределы краткое содержание

Познание мира. Механизмы и пределы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В соответствие с принципом изложения гипотез в этой книге, дадим метафорическое описание пространства с двумя предельными скоростями – максимальной для движения пространства в целом и минимальной для составляющих его микрочастиц ( рис. 14.10 ).

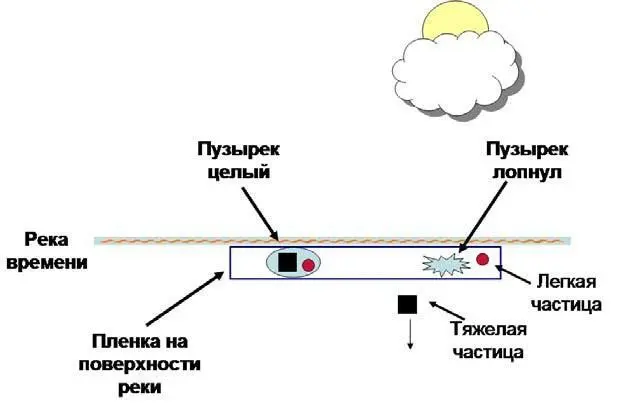

Рис. 14.10.Река времени с поверхностной пленкой. Пузырек пленки удерживает тяжелые частицы

В качестве двумерного пространства, в котором разместим метафорический двумерный (плоский) мир, вообразим поверхность реки, которая течет с фантастической скоростью 300 000 км в секунду. В качестве метафорического двумерного мира, вообразим тонкую пленку, типа целлофана, который несет поверхность реки по течению. Движение пленки по поверхности реки со скоростью 300 000 км в секунду и представляет собой в нашей метафоре предельную скорость движения плоского мира вдоль оси времени. Очевидно, что любой объект пленки, который в состоянии превысить скорость 300 000 км в секунду, опередит движение других объектов пленки и поэтому окажется в будущем, по отношению к другим объектам.

Итак, построена метафора верхней предельной скорости в метрическом пространстве и теперь осталось наделить его нижней предельной скоростью. Для этого допустим, что на поверхности воображаемой реки имеется очень мелкая рябь, то есть очень мелкая волна, которая колеблет пленку двумерного мира, расположенную на поверхности реки. Мелкость этой волны означает, что она не в состоянии вызвать заметные волны (макроволны) на поверхности пленки-мира, а лишь в состоянии вызвать непрерывные колебания мельчайших частиц плоского мира (атомов и молекул), из которого состоит этот воображаемый плоский мир. То есть мы получили метафору вечного движения частиц микромира, которое наблюдается и в нашем реальном трехмерном пространстве. Допустим, что в разных частях пленка-мир имеет разную податливость на изгиб волны – где-то она почти полностью следует за колебанием волны, а где-то «гасит» скорость движения волны. Поскольку скорость движения микрочастиц проявляется в макромире в виде температуры тела, то в нашей метафоре, гибкие участки пленки воспринимаются объектами как «горячие» (например, звезды и центры галактик), а ригидные участки – как «холодные».

Вспомним теперь из физики, что теплый воздух всегда находится выше холодного.

Воспользуемся этим физическим законом для завершения построения метафоры. Предположим, что пленка на поверхности реки, формируется из «теплых» частиц, то есть из микрочастиц реки, скорость движения которых поддерживает эти частицы на поверхности воды в составе пленки-пространства. Эту скорость частицы получают от скорости движения волн (ряби) на поверхности реки. Только легкие частицы могут держаться на поверхности воды или если они тяжелые, значит медленные, то в составе, например, носителя – пены.

Тогда физический эксперимент бомбардирования частиц физиками на циклотроне можно выразит в виде следующей метафоры. Пузырек воздуха (микрочастица), содержит элементы, которые медленно двигаются и потому не могут самостоятельно удерживаться в составе поверхностной пленки. Но в пузырьке – пожалуйста. Если пузырек лопнет (прокол его другой разогнанной частицей), то наблюдатель (физик) на короткое время увидит ранее неизвестную частицу, высвободившуюся из пузырька (микрочастицы), которая из-за низкой своей скорости очень быстро покинет пленку и утонет, а значит исчезнет из поля зрения наблюдателя, находящегося внутри пленки и могущего наблюдать только процессы, протекающие внутри нее.

Итак, на этом завершим наглядное описание предельных скоростей движения объектов в пространстве.

Глава 2

Психология интеллекта с точки зрения новых моделей познания

Раздел 15

Ментальный эксперимент

Э тот раздел является некоторым ментальным экспериментом, целью которого было развить с точки зрения идей первого раздела когнитивные модели и в качестве базиса была взята обзорная монография Холодной М.А. (Спб.: Питер, 2002) «Психология интеллекта». Основная новая модель, на основе которой реинтерпретируются когнитивные модели функционирования интеллекта представлены на рис. 11.1 .

Рис. 11.1.Модель интеллектуальной (познавательной) деятельности мозга человека. КВП – кратковременная память. 1 – первое знакомство с объектом, 2 – процесс обучения, 3 – обучение завершено и достигнут автоматизм, 4 – невостребованная познавательная модель и 5 – врожденные модели поведения

Тексты, написанные в этом разделе мелким шрифтом не обязательно читать, так они предназначены, главным образом для тех, кто интересует функционированием интеллектуальных процессов с точки зрения нейрофизиологии. Мне лично нейрофизиологическое описание кажется важным потому, что оно позволяет трактовать интеллектуальную деятельность мозга в терминах нейронных сетей и отсюда явно указать любителям математического моделирования, некоторые новые направления в создании «интеллектуальных» программ (компьютерные игры, тренажеры, обучающие программы и т. п.). Кроме того, представление деятельности интеллекта в терминах нейрофизиологии отражает и мое первое увлечение научной работой в качестве члена студенческого научного кружка на кафедре гениального физиолога, академика Петра Кузьмича Анохина.

15.1. Теории интеллекта

15.1.1. Интеллект или интеллекты?

Прежде чем интерпретировать с помощью новой модели интеллекта классические представления о деятельности интеллекта, сделаем необходимое и естественное ее уточнение. Итак, основное предположение заключается в том, что все познавательные модели, доступные человеку, находятся у него в неактивном состоянии, а познавательный процесс заключается лишь в их активации. Следовательно, в нервной системе человека долговременная память (ДВП) и потенциальный интеллект (ПИ) топографически совпадают, то есть находятся в одном и том же месте, и их отличие заключается в том, что ДВП это совокупность активированных познавательных моделей, а ПИ – пока еще не активированных. Таким образом, на рисунках можно совместить в одном блоке долговременную память и потенциальный интеллект (ДВП/ПИ на рис. 15.1 , например). При этом активированные познавательные модели (обозначенные сплошными линиями) в этом общем блоке ДВП/ПИ представляют собой ДВП, а неактивированные модели (пунктирные лини) – ПИ. И ранее описываемое перемещение познавательной модели из ПИ в ДВП теперь будет отражаться на рисунках в этом разделе как активация в блоке ДВП/ПИ генетически детерминированной, врожденной неактивной познавательной модели.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: