Бернар Вербер - Энциклопедия абсолютного и относительного знания

- Название:Энциклопедия абсолютного и относительного знания

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент 1 редакция (5)

- Год:2020

- ISBN:978-5-04-105112-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Бернар Вербер - Энциклопедия абсолютного и относительного знания краткое содержание

Невероятная книга, в которой специально для поклонников Бернара Вербера собрано все самое странное и удивительное – знания и факты, которых не найти ни в одной энциклопедии, кроме этой.

Энциклопедия абсолютного и относительного знания - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

LXXI

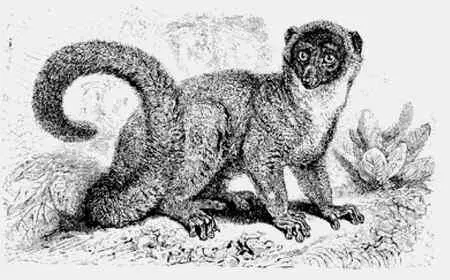

Лемуры

Среди первых обитателей Земли были лемуры, предшествовавшие обезьянам.

Лемуры – приматы с пятипалыми передними конечностями и пятипалыми задними, с отдельно расположенным большим пальцем, с ногтями, с глазами по разные стороны головы. Лемурами их окрестили за робость и юркость римляне (по латыни lemurеs – привидения).

Когда-то они жили на всех континентах, но не смогли конкурировать с другими приматами – обезьянами. Они уступали им в плотоядности, агрессивности и подвижности, отчего были потеснены (некоторые виды имели крупные размеры, например, Palaeopropithecus размером с ленивца). По всей видимости, выжили только самые мелкие лемуры. Длина некоторых – всего 5 см. Осторожность, хорошо припрятанные гнездышки и сравнительная быстрота движений позволили им сохраниться, тогда как крупные лемуры вымерли. Ныне под напором обезьян лемуры оказались вытеснены со всех континентов и из всех экологических ниш. Эти редкие виды были обречены на вымирание, но некоторые особи спаслись на плавучих стволах. Природные плоты доставили их на соседние острова, в особенности на Мадагаскар, что вблизи от восточного побережья Африки.

Там, на их счастье, не оказалось обезьян, и лемуры смогли прижиться и начать размножаться.

Но две тысячи лет назад на землю Мадагаскара ступил еще одни примат – человек.

От обезьяньего вторжения лемуры смогли спастись на плотах, человеческое же не оставило им никакого выхода. В настоящее время они находят ответ в усиленной осторожности, в сокращении потребления, в стараниях, чтобы на них меньше охотились. По мере сведения лесов они перемещаются на новые места.

Сейчас насчитывается 35 видов лемуров, но до появления человека видов было, наверное, больше ста. Из сохранившихся десяток близок к исчезновению.

В недалеком будущем лемуры будут неминуемо обречены на выживание только в зоопарках, как занятная диковина. Вся их надежда – на то, что они такие маленькие и милые. Получается, что «очаровательный внешний вид» – последняя зацепка любого вида в этом мире.

LXXII

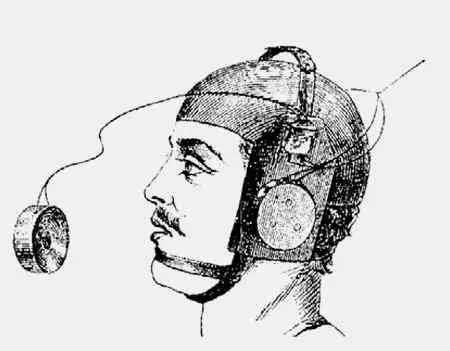

«Элиза»

В 1950 г. в статье «Вычислительные машины и разум» британский математик Алан Тьюринг (прославившийся тем, что сумел расшифровать код машины «Энигма», при помощи которой нацисты шифровали свои секретные военные сообщения для подводных лодок) предлагает тест для определения способности компьютера выдать себя за человека.

На этот тест его вдохновила игра: мужчина и женщина, находящиеся в соседних комнатах, общаются с гостями путем написания и прочтения фраз. Оба выдают себя за женщину, и игра состоит в том, чтобы угадать, который из двоих врет.

Если судьям не удается отличить человека от машины, то считается, что компьютер успешно прошел тест Тьюринга.

Первой программой, успешно создававшей иллюзию человеческого мышления, была написанная в 1966 г. Джозефом Вейценбаумом «Элиза». В ней (всего на трех страницах!) применялись автоматически генерируемые фразы, позволявшие собеседнику-человеку посчитать себя понятым, например: «Можете немного рассказать о вашей семье?», служившая ответом на все фразы со словами «папа», «мама», «сын», «дочь». При излишней усложненности фразы «Элиза» отвечала: «Конечно, я понимаю» или что-то вроде «Почему вы так говорите, вы действительно так считаете?»

Программа «Элиза» не вполне прошла тест Тьюринга, но оказалась достаточно убедительной, чтобы создать иллюзию у участников, обманувшихся настолько, чтобы счесть «Элизу» «симпатичной» и даже «с чувством юмора». Некоторые ее собеседники признались даже в возникновении у них эмоциональной зависимости от этого «персонажа».

Джозеф Вейценбаум полагал, что неспособность вести нормальный разговор (которую можно было бы счесть недостатком программы) – на самом деле достоинство, потому что многие на самом деле не хотят, чтобы им отвечали, их желание – чтобы их слушали и создавали иллюзию понимания, а это «Элизе» вполне удавалось. Алан Тьюринг думал, что компьютеры с памятью минимум в 128 мегабайт (в то время это казалось колоссальной цифрой) в пятиминутном тестовом диалоге смогут обмануть 30 % людей. По его мнению, этот исторический этап должен был быть достигнут к 2000 году.

Alice (Artificial Linguistic Internet Computer Entity) получила приз Loebner за блестящие результаты при прохождении теста Тьюринга именно в 2000 г.

На сегодня ни один компьютер не смог еще обманывать контрольную группу так долго, чтобы конкурировать с настоящими людьми, но получаемые компьютерами оценки неуклонно повышаются. Например, в 2011 г. компьютерная программа ввела в заблуждение 80 % людей, создав у них впечатление, что они имеют дело с человеком.

LXXIII

«Мрачная константа»

Понятие «мрачная константа» предложено ученым Андре Антиби, директором лаборатории образовательных наук университета Поля Сабатье в Тулузе. Он исходит из постулата, что преподаватель должен ориентироваться на следующее распределение учащихся в классе: треть – хорошие ученики, треть – середняки, треть – неуспевающие.

Что будут говорить о преподавателе, который никогда не ставит оценку ниже 12 (по 12-балльной шкале)? Что он слишком снисходителен. Чтобы преподавателю доверяли, он должен иметь треть плохих учеников. Под давлением общества он волей-неволей превращается в селекционера.

В 2010 г. 95 % из 2000 опрошенных преподавателей признались, что ощущают необходимость соблюдать некую процентную норму плохих оценок. Такая «мрачная константа», создающая отбор через неудачу, приводит к утрате доверия, а потом и к расхолаживанию учеников, ставших ее жертвами.

Андре Антиби предлагает альтернативную систему EPCC, – «оценивание по контракту доверия», сводящееся к определению того, приобретено ли знание.

Развивая этот принцип, можно заметить, что правило «треть – победители, треть – середняки, треть – неудачники» применяется и вне школы, распространяясь на все человеческие группы, как если бы существование третьего мира, развивающихся и развитых стран было необходимо для равновесия среди людей.

Это деление на три категории – бедные, средний класс, богачи – заметно в каждой стране.

Как во фракталах Мандельброта, эта трехуровневая схема воспроизводится бесконечно. Даже в трущобах (а также у среднего классов и у богачей) налицо разделение на три группы.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: