Тим Скоренко - Изобретено в СССР

- Название:Изобретено в СССР

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Альпина

- Год:2019

- Город:Москва

- ISBN:978-5-0013-9131-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Тим Скоренко - Изобретено в СССР краткое содержание

Изобретено в СССР - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Горшкову и Устинову концепция очень понравилась. В мае 1962 года Устинов инициировал демонстрацию нового образца, СМ-2, самому Хрущёву. СМ-2 отличался от предыдущей модели тем, что его двигатели нагнетали воздух под крыло, дополнительно увеличивая экранный эффект. Машину вертолётом доставили на Химкинское водохранилище и продемонстрировали генсеку, которому идея тоже понравилась, после чего советские экранопланы получили зелёный свет.

На деле в тех первых испытаниях не обошлось без аварий. СМ-1, например, в одном из полётов ушёл от экрана наверх и опрокинулся на лёд (испытания проводились в январе), а СМ-2 серьёзно пострадал во время пожара в ангаре. Но в целом экранопланы доказали свою состоятельность, Алексеев получил финансирование – и открыл новую страницу в истории авиации.

В промышленных масштабах

Алексеев продолжал строить опытные экранопланы – СМ-3, СМ-4, СМ-5 (который в 1964 году разбился вместе с экипажем – первая в истории авария экраноплана с летальными последствиями), но всё это было преддверием настоящей работы – гигантского экраноплана КМ. Его построили к 1966 году, и официально эта аббревиатура расшифровывалась как «корабль-макет», хотя сегодня его знают в основном как «Каспийского монстра». Работа велась в условиях строжайшей секретности – первая публикация о КМ датируется 1972 годом.

КМ был оснащён 10 турбореактивными двигателями ВД-7, имел размах крыла 37 метров, весил в пустом состоянии 240 тонн и разгонялся до 500 километров в час. Он и по сей день остаётся самым большим экранопланом в истории. К сожалению, его «карьера» завершилась трагически: в 1980 году, после 15 лет испытаний, КМ потерпел аварию из-за ошибки пилота и затонул в Каспийском море (он до сих пор покоится на дне). Впоследствии, в 1983–1986 годах, на основе КМ построили ударный экраноплан-ракетоносец «Лунь».

В 1972 году был спущен на воду первый образец серийного военного экраноплана «Орлёнок». Точнее, не экраноплана, а экранолёта – принципиально новой системы, разработанной в ЦКБ Алексеева. Экранолёт, в отличие от экраноплана, может отрываться от экрана и переходить в самолётный режим. «Орлёнку» не повезло: в 1984 году умер Устинов, который ещё со времени испытаний СМ-1 поддерживал строительство экранопланов, Алексеев скончался ещё раньше. По сути, пролоббировать программу было некому, и сменивший Устинова министр обороны Сергей Соколов финансирование десантных экранопланов раз и навсегда закрыл.

Другим знаменитым советским проектом был гидросамолёт-ракетоносец ВВА-14 конструкции итальянского эмигранта Роберта Бартини. Первый полёт его прошёл в 1972-м, а четырьмя годами позже ВВА-14 переоборудовали в экраноплан, известный не столько техническими достижениями, сколько постапокалиптического вида останками, ржавеющими ныне в музее в Монино.

Также экранным эффектом занимался Георгий Бериев, главный советский специалист по гидросамолётам. Его первый «Гидролёт», построенный в 1964-м и ныне известный как Бе-1, собственно, и предназначался для исследования эффекта экрана. На его основе Бериев разрабатывал, но так и не довёл до стадии реализации гидроэкранолёт Бе-11.

Экранопланы в России строятся и сегодня. Проектов немало – суммарно можно насчитать около десятка. Прямо сейчас, когда я пишу эти строки (в марте 2018 года) в Якутии проходят испытания компактного гражданского экраноплана «Буревестник-24», разработанного компанией «Небо + море» под руководством конструктора Владимира Буковского. В Петрозаводске испытывается 20-местная машина «Орион-20», вовсю идёт разработка многоцелевого экраноплана «Чайка». Есть и серийно производящиеся модели, например «Иволга» ЭК-12 грузоподъёмностью 1200 килограммов, созданная по схеме «составное крыло» Бартини.

За рубежом

Безусловно, за границей тоже были энтузиасты экранопланов, подобные Ростиславу Алексееву. Наиболее известен, пожалуй, немецкий авиаинженер Александр Липпиш, в 1920–1930-е годы прославившийся своими разработками летающих крыльев для люфтваффе. После войны Липпиш был увезен в США и в 1963 году по заказу бизнесмена Артура Коллинза разработал экспериментальный экраноплан Collins X-112. Липпиш использовал в этой модели треугольное крыло с обратной стреловидностью, в результате чего высота полёта над экраном могла достигать около 50 % размаха крыла.

X-112 получил продолжение в виде экраноплана RFB X-113 (совершившего первый полёт в 1970 году) и RFB X-114 (в 1977 году). К сожалению, в 1976-м Липпиш скончался и его экранопланы остались на стадии экспериментальных разработок. Как мы видим, свой первый экраноплан он построил независимо от ЦКБ Алексеева и всего двумя годами позже, так что именно Липпиш мог стать первоизобретателем этой машины, сложись история немного иначе.

Другим немецким конструктором экранопланов был Гюнтер Йорг – инженер, входивший в 1960-е годы в команду Алексеева, а позже работавший с Липпишем. Он спроектировал более 15 типов экранопланов, семь из которых были построены «в металле». В разное время экранопланы строили во Франции, Австралии, лёгкий экраноплан Bavar 2 разрабатывался и производился малой серией в Иране (в 2010 году), есть серийные наработки у Китая и Южной Кореи, ряд проектов, так и не реализованных, был в США. В общем и целом экранопланы на данный момент остаются экзотическими судами, странными гибридами самолётов и кораблей, и найдут ли они своё предназначение, неизвестно. Мне кажется, что найдут: если есть эффект и мы умеем его использовать, неужели мы не нащупаем сферу, где это можно сделать?

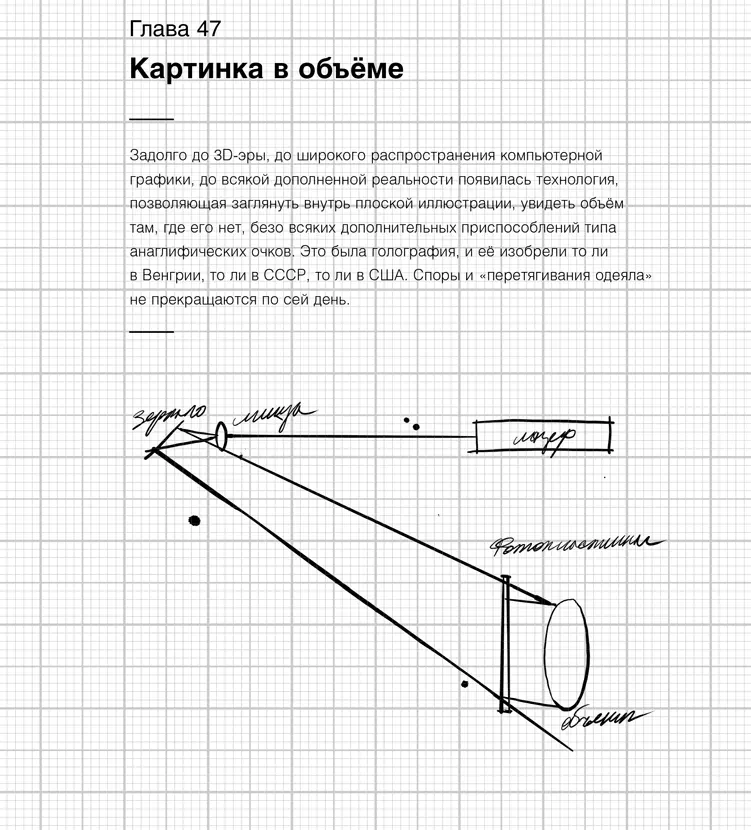

Глава 47. Картинка в объёме

Начнём с того, что голография – это метод фотосъёмки. Так же как и в обычной фотографии, в голографии регистрируются световые волны, отражённые объектом. Но в чём разница? Почему обычный фотоснимок – плоский, а голограмма создаёт полное впечатление объёма?

Хитрость состоит в способе фиксации световых волн. Фотоплёнка регистрирует свет с помощью фотоэмульсионного слоя, который темнеет или изменяет цвет в зависимости от интенсивности излучения. В цифровой фотокамере роль плёнки играет светочувствительная матрица, фиксирующая изображение с помощью фотодиодов. И в том и в другом случае мы проецируем картинку на плоскость, сохраняя лишь её контрастные и цветовые характеристики, то есть мы учитываем интенсивность, но теряем всю информацию о фазе волны. Но форма объекта тоже играет роль: световые волны, отражаемые плоским изображением, на которое мы смотрим, будут отличаться по своим характеристикам, в частности по фазе, от световых волн, которые отражал изначальный трёхмерный объект фотографирования.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Тим Скоренко - Учебник стихосложения [СИ]](/books/1066411/tim-skorenko-uchebnik-stihoslozheniya-si.webp)

![Тим Скоренко - Стекло [litres]](/books/1143937/tim-skorenko-steklo-litres.webp)